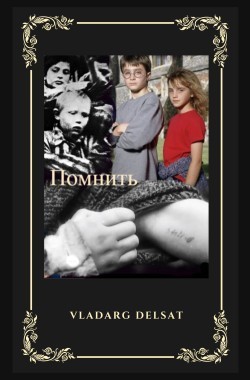

Читать онлайн "Помнить"

Глава: "Часть 1"

Он не помнил ни своего имени, ни фамилии, а знать возраст ему не полагалось. Ему полагалось помнить, что он не человек, а четырехзначный номер, который был вытатуирован на руке. Этот номер полагалось показывать и никогда не смотреть в лицо смерти. А каждый в черной форме и был олицетворением этой смерти. Она могла быть страшной или тихой, прийти в мучениях или «надо просто чуть-чуть потерпеть и тогда ничего не будет — ни голода, ни холода, ни лагеря».

Он видел множество таких, как он сам, которые мучились и умирали. Каждый день страшные люди выносили маленькие трупики из барака, но пока у него была кровь, он жил. Он помнил страшный крик матери, когда его забрали у нее, но совершенно не помнил ее лица. Все слилось в череду лиц, серую полосу того, что те, которые в черном, называли «новый порядок». Зачем запоминать, зачем привязываться, если завтра его так же могут вынести из барака.

Он пережил эпидемию кори, тифа, еще какую-то, которой он даже не знал названия. Что-то или кто-то хранил его где-то там, на небесах. Почти все чувства атрофировались под непрерывный плач девочек и младших ребят. Раньше он старался поддержать, успокоить, но за это делали очень больно, и у него опустились руки. Спасения не было, да и не знал он уже другой жизни.

Эти, в черном, любили развлекаться — бить, раздевать, сажать на цепь и дразнить едой. Малыши готовы были на многое ради лишнего кусочка, только старшие в чудеса уже не верили, поэтому их мучить было не интересно. А тех, кого мучить неинтересно, могли и в газовку[1] запихнуть. Это была достаточно быстрая смерть, а вот если живым закопают, то умирать придется медленно. Но они все всё равно обречены.

Однажды их погрузили в вагон. Десяток девочек и мальчиков, вместе с тетенькой, которая смотрела и плакала. Они все были беловолосы и голубоглазы, наверное, для этого их и собрались куда-то везти. Им даже раздали хлебушек. Немного, совсем чуть-чуть, его можно было положить за щеку и сосать, как леденец. Так меньше хотелось кушать. Они все знали, что будет — их привезут куда-то и выкачают всю кровь. Вагон куда-то поехал.

Тогда он и увидел ее — девочку, которая не сломалась, которая жила, как звездочка среди них всех. Она рассказывала сказки, тормошила их, не давая стать серыми, как снег за окном. И он отдавал ей свой хлеб. Чтобы она пожила еще немного. Яркая звездочка среди них. Яркая… Их не довезли. Однажды утром их начали выкидывать из вагона и стрелять. Стрелять в их измученные тела. Но он закрыл собой звездочку, в последний свой миг надеясь, что она сможет выжить.

Девочка выжила. Когда на станцию ворвались те, кого черные боялись, и постреляли всех черных, звездочка была еще жива. До конца своей жизни девочка помнила нелюдимого сломленного мальчика, который закрыл ее собой от эсэсовских пуль. Она приезжала на ту станцию каждый год и говорила с ним, но он этого уже не слышал.

Может быть, судьба сама так распорядилась, может, из-за его последнего поступка, но случилось так, что, когда пуля прервала его дыхание, навеки унеся жизнь, его душа и память вдруг оказались в другом мальчишке. В другом мальчишке из другого мира. Из другого времени, который так не хотел жить, что добровольно ушел к маме. А он, тот, кто о себе помнил лишь четырехзначный номер, был втянут в не успевшее остыть тело пятилетнего ребенка. В достаточно сильно избитое тело. Но ведь ему не привыкать? Даже очнувшись в незнакомом темном месте, он надеялся на то, что звездочка жива, и его искренняя мольба зазвенела где-то высоко-высоко.

***

Мальчик открыл глаза. Темно — значит, ночь. То, на чем он лежал, было мягким и, что самое главное, вокруг было тихо. Что это значит, мальчик не понимал, но раз темно, то надо спать, потому что утром дадут пайку, да и разбудят. Эти… Которые в черном, они просто так мимо не пройдут. Так что надо поспать. Мальчик перевернулся животом вниз, чтобы не так больно было утром, и уснул. Он спал и не знал, что на его руке проступают цифры. Тот самый четырехзначный номер, к которому он привык, как к самому себе. Магия посчитала этот номер обязательным. А может быть, это была не магия. Впрочем, это сейчас было неважно. От прежнего носителя осталась только магия, но больше ничего. Ни памяти, ни знаний, ни навыков. Навыки все были принесены душой. Это были навыки малолетнего узника немецкого концлагеря.

Утро началось со стука по стене барака, маленькая дверца резко открылась и визгливый голос на неизвестном языке что-то проорал. Быстро поднявшись, мальчик выскочил в проход, по привычке вытянувшись и протарабанив свой номер, но визгливая женщина стала еще визгливей, громко вопя на незнакомом языке. Мальчик попытался объяснить, что не понимает и что он номер такой-то. Сделать это небольшим набором немецких слов было исключительно сложно, но он справился.

За это его взяли за шкирку и принялись душить, что-то громко крича. Поняв, что здесь все закончится, мальчик закрыл глаза, но вдруг упал. Он тут же свернулся в позу эмбриона, готовясь защититься от удара сапогом, которого почему-то не последовало. Вместо этого его еще раз схватили за шею и потрясли. Глядя в налитые кровью глаза какого-то мужчины, который, судя по толстому брюху, был как бы не начальником лагеря, мальчик молился, чтобы это была газовка.

Его бросили обратно в маленький барак и захлопнули дверцу. Видимо, сегодня пайка отменялась. Так и не поняв, что не понравилось эсэсовцам, мальчик решил поспать, чтобы кушать меньше хотелось. Его не избили, не убили, значит, пока можно жить. Скоро о нем вспомнят и тогда, мальчик по опыту знал это, будет очень больно. Хорошо, что он один здесь, если бы они опять стали мучить девочек, это было бы намного тяжелее. А его… Ему уже не страшно. Однажды это должно было закончиться, почему бы и не так?

Дверка барака открылась, и о пол что-то звякнуло. Там была тарелка с чем-то горячим и… и даже хлеб. Белый хлеб, огромное богатство. Мальчик понял, что ему уготовано. Горячей могла быть только еда с каким-то очень специальным ядом, а хлеб его во всем убедил. Сейчас он покушает и будет умирать. Перед глазами встали те, кто умирал от разных ядов. Иногда мучаясь целый день. Сто́ит ли это того? Сто́ит, решил он, все равно же убьют, не так, так эдак. А у этих фантазии хватало. Тяжело вздохнув, мальчик поднял миску и принялся есть. Варево было незнакомым, горячим и очень вкусным. Решив, что хлеб хранить незачем — ведь он все равно умрет сегодня, мальчик с жадностью съел все до крошки. Когда желудок отозвался резью, мальчик грустно улыбнулся и лег так, чтобы эти могли насладиться. Это была достойная плата, по его мнению.

***

— Вернон, мне страшно! — почти крикнула Петунья. — Мальчишка вел себя сегодня очень странно и говорил на каком-то непонятном языке.

— Это немецкий, Пети, — ответил ей совсем ничего не понимающий муж. — Я немного его знаю. Ненормальный говорил с акцентом, но он называл какие-то цифры. Неужели я вчера его слишком сильно наказал?

— Я не понимаю, он другой, как будто… — Петунья всхлипнула. — Он как будто мертвый. Безучастный, ни на что не реагирующий, только говорит эти слова и все. Даже не боится.

— Да, Пети… Как будто он давно смирился, я не понимаю… И он меня точно не понимал, совсем, понимаешь?

— Знаешь, Вернон, давай отвезем его к доктору? — Петунья вспомнила мертвые глаза мальчика, и ей опять стало страшно.

— Вот еще, деньги на него тратить!

— Вернон, я тебя прошу, мне кажется, произошло что-то страшное, — Петунья не ожидала от себя слез.

***

Странно, что, кроме рези в желудке, ничего не было. Нет, больно, конечно, было, но не настолько, от сапога или плетки намного больнее. Может, это какой-то долгий яд? Мальчик этого не знал, но продумать этот факт не успел. Дверь его личного, как он успел убедиться, барака распахнулась. Этот, который толстый, что-то пролаял, и мальчик выскочил, проговаривая свой номер. Толстяк схватил его за шиворот. И потащил куда-то наверх, где сорвал с мальчика одежду. Мальчик упал на пол, закрывая руками живот и ниже, но был поднят. Его носом сунули в одежду и на труднопонимаемом языке сказали, что он должен «это на себя». Язык толстяка не походил на язык черных, значит, он не так опасен.

Одевшегося мальчика выволокли на улицу и закинули во что-то, отдаленно напоминавшее автомобиль. Он был закрыт со всех сторон, но имел большие прозрачные окна и на газенваген[2] совершенно не походил. Эти двое уселись в то, куда закинули мальчика, и оно поехало. Видимо, такие у этих автомобили. Впрочем, мальчика этот факт совершенно не заинтересовал. Он давно отвык от надежд. Коробка ехала, а мальчик видел через окно людей, которые свободно ходили по улицам, даже детей. То, что у этих есть дети, его удивило. Видеть детей в добротной одежде, живых, не плачущих и не мучающихся, было странно. За окном была какая-то другая жизнь, которой мальчик совершенно не знал.

Они ехали достаточно долго, потом остановились. Мальчика выволокли из машины, ради разнообразия за руку, и куда-то повели. Увидев людей в белом, мальчик понял — здесь будут опыты или заберут кровь. Наверное, его хорошо покормили, чтобы пошла кровь? Потому что когда не кушаешь, то кровь не идет, это-то мальчик за три года выучил хорошо.

Его подвели к какой-то двери и почти втолкнули внутрь. Мальчик остановился. Визгливая эта за его спиной о чем-то заискивающе говорила, но мальчик ее все равно не понимал. Его усадили на кушетку и не подали никаких других команд. Мальчик сидел тихо, чтобы не привлечь к себе ненужного внимания. Он понимал, что это только отсрочка, но пока его не трогали. Вдруг в кабинет вошел еще какой-то человек в белом, тоже, наверное, из этих. Под белым угадывалось черное, и мальчик приготовился к боли. К ней надо было готовиться, чтобы не орать, потому что за это становилось еще больнее.

— Wer bist Du?[3] — услышал он.

Вскочив, мальчик привычным жестом обнажил руку там, где был номер, и как мог громко назвал его, встав по стойке смирно. «Вот и все», — подумал он, увидев, как наливается бешенством этот.

ЛитСовет

Только что

ЛитСовет

Только что