Читать онлайн "Квартал двойников"

Глава: "Глава 1"

В смурной ночи, где явь подобна бреду,

Врагам на радость, на свою беду,

Как старый лис по собственному следу,

Я, выжив из ума, бреду…

Моя тень тускнеет и неторопливо вытягивается. В ритме шагов её колышет словно ветром. И вдруг она исчезает вовсе — солнце спряталось за крышами домов и больше не светит мне в спину.

Осенние облака стелются так низко, что адмиралтейская игла вот-вот проткнет их. Огонь заката ещё теплится в их свинцовом чреве, но скоро угаснет и он.

Город наполняется другими тенями — торчащими во все концы, чёткими и кургузыми. Их дёрганные движения напоминают танец тысячи механических кукол.

Неистово воет ветер. Его порывами снежинки уносит вверх, и начинает казаться, что само время покатилось вспять. Отмотав назад целую вечность, оно вновь привело меня туда, где я уже бывал.

Где уже видел и меркнущий на облаках закат, и тьму, медленно расползающуюся по городу.

— Молодой человек! — окликают из тьмы. — Молодой человек!

Меня ли? Вечерний Невский многолюден.

Голос как будто знакомый, но где и когда я слышал его — этого не вспомнить. Немного жалобный, он заставляет меня остановиться.

Оборачиваюсь. Старик лет семидесяти с растопыренными, как мётлы, руками тощим снеговиком стоит посреди тротуара. Брежневская каракулевая шляпа сбита набок, редкие волосы торчат клочьями, на лице гримаса отчаяния. В людском потоке он — словно камень в ручье — прохожие обходят его стороной.

— Простите, пожалуйста, у вас не будет двух копеек? — продолжает старик. — Мне срочно нужно позвонить!

— К сожалению, нет, — вру я.

— Хотите я куплю?! За рубль?! За пять!

— Разменяйте, — равнодушно жму плечами, — вокруг полно магазинов.

— Я пробовал, нигде нет, — он едва не плачет, — вы поймите, у меня через час поезд… я уезжаю… надолго, может быть, уже навсегда… А она… Раньше я не решался… а теперь не могу уехать, не сказав ей всего…

Очень странно — морщинистое лицо старика мне тоже знакомо.

— Хорошо, я поищу.

Выгребаю мелочь из карманов, пальцы дрожат и даже не от холода. «Двушки» у меня осталось только две, а ведь мне тоже нужно позвонить. Вдруг автомат заклинит?

Но я уже не в силах отказать этому трогательному смешному старикашке. Протягиваю монету и быстро ухожу — почти убегаю.

— Спасибо, молодой человек! — несётся следом. — Спасибо!

Бегу даже не из страха, что он начнёт совать мне рубли, бегу от навязчивого чувства, что всё это уже было со мной и повторится ещё не раз.

Почти тут же беспокойство уходит. Проскользнув лёгкой зыбью, оно оставляет лишь смутные предчувствия. Что-то произойдёт сегодня, что-то важное и радостное. Может быть, я наконец отважусь объясниться с Ксюшей? Хорошо бы…

Я звоню ей каждый вечер, но только молчу в трубку. Жадно ловлю звуки её нежного голоса, пока ей не надоест вслушиваться в тишину.

Пора уже научиться преодолевать собственную робость! В конце концов, мне уже семнадцать лет и я не какой-нибудь сопливый пятиклассник! Сегодня я обязательно заговорю! Обязательно!

Жалко, что «двушка» осталась лишь одна.

От избытка решимости ускоряю шаг. Промозглый ветер треплет кумач транспарантов, срывает багровую листву с деревьев, гонит её по подмёрзшим мостовым. Ленинградская осень всегда окрашена праздничным цветом — цветом молодости, энергии — цветом зари. Даже сейчас, в сгущающемся вечернем сумраке, стены домов полыхают алым.

Город буквально пронизан праздником, дышит и наслаждается им. Только холодно очень.

На Аничковом мосту останавливаюсь. Пытаюсь закурить, но получается не сразу. Спички ломаются и гаснут, отсыревшая папироса обугливается, отзываясь омерзительной горечью во рту.

До библиотеки остаётся каких-то метров сто, но «Маяковка» не «Публичка», курилок там нет, а выходить на улицу в такую погоду уже не захочется.

Никогда не понимал Бродского. Нет, стихи хорошие, но какие-то слишком уж депрессивные. Безысходность, из которой сделали религию, — это уже диагноз. Только от полного отчаяния и смертельной тоски можно было назвать Ленинград городом цвета замёрзшей водки.

Я стою в середине Невского проспекта и не вижу этого цвета. Где он?! Покажите! Разве что вон там вдалеке, вверх по Фонтанке.

Впервые я оказался в Ленинграде ранним июльским утром. Не было кумачовых стягов, ветра и ржавой листвы. Лишь алый рассвет занимался над обезлюдевшим Невским, и этот дворец с атлантами, — вот он, совсем рядом, — ярко-красный, почти как кровь.

На фоне этого пурпурного дворца даже чахоточный классицизм становится патокой и карамелью, мёдом и воском — расплавленным янтарём, а не замёрзшей водкой.

«Беломор» крошится, от холода переминаюсь с ноги на ногу, а в ботинках хлюпает. Ощущаю себя царём Петром на чухонских болотах, только без ботфорт. Сегодня похолодало, дождь сменился снегом, зато вчера лило как из ведра — кругом лужи и в толпе их обходить непросто.

И всё-таки, стихия Ленинграда не вода, как кажется на первый взгляд. Он не вырастает из невских болот — его принесло сюда огненным вихрем человеческой воли. Если что-то и было здесь до Петра, то всё это вырвано с корнем, сожжено и стало золой. Разве что хмырей и кикимор не поубавилось.

Ветер и огонь — вот стихии Ленинграда, оттого он так переменчив и не похож ни на один другой город мира. Пожалуй, только Венеция чем-то похожа — там тоже много воды и совсем другое естество спрятано за серебристой маской.

Впрочем, в Венеции я не был, и вряд ли доведётся. Что может ждать советского интеллигента в жизни? Оклад в сто двадцать рублей да всяческие льготы по профсоюзной линии. Венеция едва ли входит в их число, в лучшем случае — здравницы черноморского побережья. Учёба, потом защита кандидатской, преподавание, семья… Так вот и бредём из детского сада на кладбище по натоптанной тропке.

Я стою на мосту, ветер обжигает щёки пеплом моей же папиросы и старомодным говорком нашёптывает: «Поспешай…»

А куда торопиться? Жизнь подобна лабиринту, и не из тех, что рисуют в детских книжках на смекалку. Здесь нельзя ошибиться, выбрав неверный путь, нельзя блуждать по кругу. Дорога только одна — смотанная в клубок тропа без развилок и тупиков.

Как раз такие лабиринты чеканили на древних критских монетах, видимо, в память о Тесее и Минотавре.

Выбора нет — встреча с чудовищем неизбежна. Но отчего же порою так ноет в груди? Отчего нас мучают предчувствия, вот как меня сегодня?

Я вслушиваюсь в гул клаксонов, всматриваюсь в лица прохожих — что-то значительное совсем близко, важно не пропустить его, не потерять в толпе.

А может быть, мы случайно встретимся с Ксюшей здесь, на Невском или в Библиотеке? Тогда не нужно будет звонить и тратить последнюю «двушку».

Только смогу ли я, глядя в глаза, сказать ей всё то, что так долго не решался по телефону? И если смогу, то не пошлёт ли она меня подальше?

Не важно. Окурок брошен в урну, я сворачиваю на набережную и вхожу в библиотеку.

***

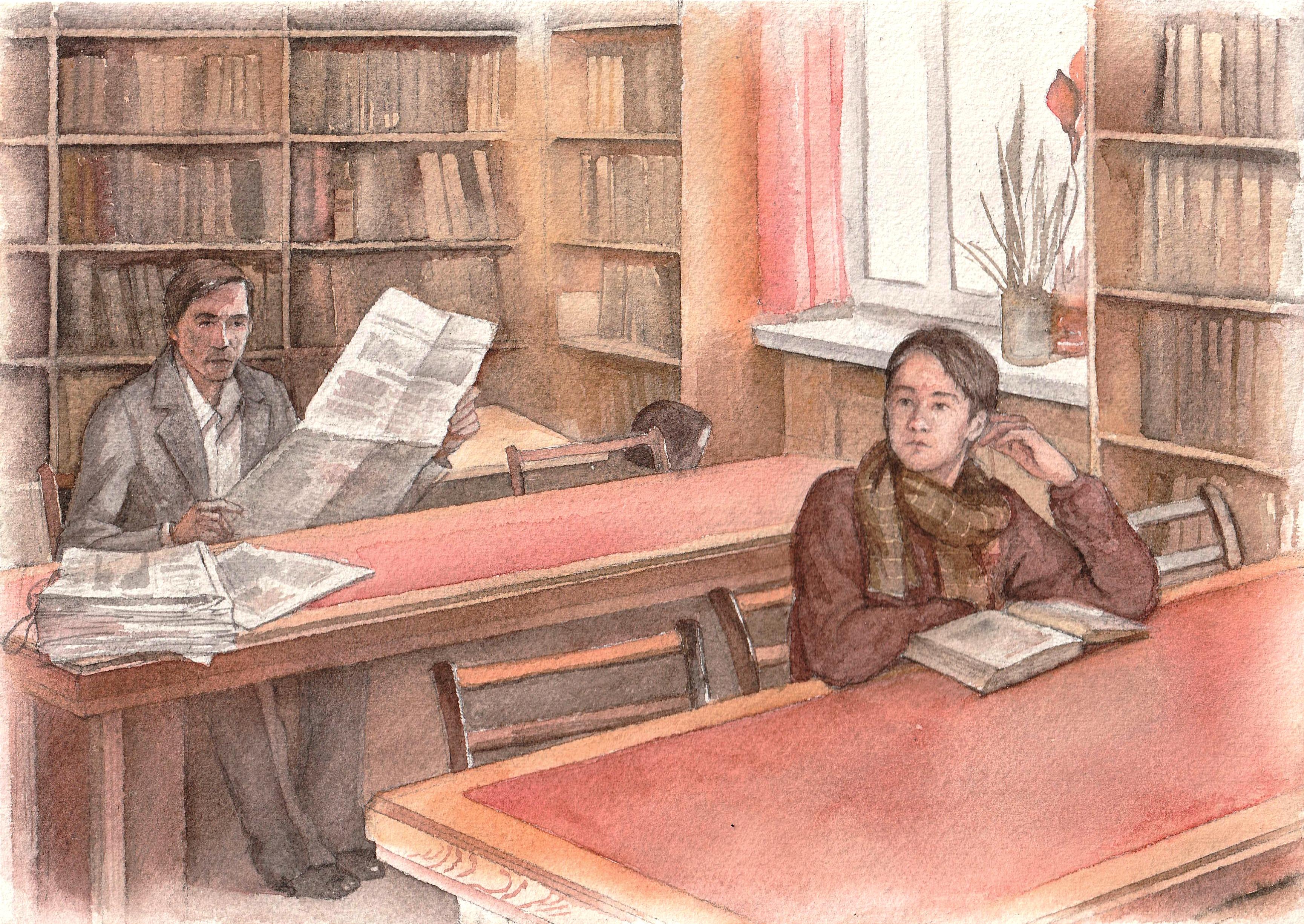

Самая читающая страна читает где угодно: в электричках, сортирах, студенческих столовых, даже в банях, но только не в библиотеках — залы пустуют.

Библиотекарша, пергидрольная тётка бальзаковского возраста, сидит у себя за столом, сосредоточенно, с важностью обкомовской секретарши, заполняя какую-то ведомость. Новенькая, наверное, раньше я её здесь не видел. Вот уж где точно кикимора, одни очки чего стоят! Стёкла толстые, оправа квадратная — ужас!

Настойчивым покашливанием даю о себе знать и молча протягиваю читательский билет.

— Здороваться родители не научили?

Недовольная, что её оторвали от важного занятия, она кривится в недружелюбной усмешке. Ага, «вас много, а я одна!»

— Добрый вечер, — кошусь на бейджик, — Инна Петровна.

— Добрый…

В заказах она роется долго и наконец извлекает тонкую потрёпанную книжицу с вложенным в неё моим формуляром. Также долго вчитывается в формуляр.

— За вами, Лёвушка, числится двухтомник Николая Кузякина.

— Кузанского, — поправляю я, — Николая Кузанского. Он жил в городе Куза, оттого и прозвище такое. А настоящая его фамилия…

Осекаюсь. Тётка смотрит свирепо, сейчас сожрёт — они не любят, когда им перечат.

— Больно грамотные все стали! А по мене, так хрен редьки не слаще. Когда возвращать собираетесь?

— Так эта… не прочитал ещё…

— За полтора месяца?

— Ну… это очень сложный автор, такие книжки быстро читать не получается…

Скептически кивает, но заказ отдаёт.

— Пока не вернёте Кузякина, на дом больше ничего не получите. А эту читайте бережно и аккуратно, издание старое.

— Хорошо, Инна Петровна, — собираюсь усаживаться, но в последний момент оборачиваюсь, — а какое сегодня число?

— Тридцать первое октября. Год сказать? — строго смотрит поверх очков. — Две тысячи… Тьфу! С вами с ума можно сойти!

Странная тётка. Явно фантастики начиталась. Ну, а что им тут, бедным, делать?

— И как вам не стыдно, Инна Петровна?! — давлюсь хохотом. — Как-никак семидесятая годовщина Великого Октября на носу! А вы в годах путаетесь!

— Ты попаясничай мне тут ещё! Умник!

— Простите… — виновато опускаю взгляд, — я только хотел спросить… А где Марфа Рюриковна? Тридцать первое… сегодня ведь её смена?

— Марфа Рюриковна приболела, — тётка тяжело вздыхает, — сами понимаете, давление, возраст…

Нет, она точно чокнутая. Это у Марфы-то возраст?! Как-то не замечал раньше.

Пряча ухмылку, плетусь за стол.

В огромном зале, кроме меня, всего один посетитель. Немного поодаль устроился какой-то хмырь с подшивкой газет. Ещё один представитель болотной нечисти. Выглядит так, будто только что с торжественного пленума. Костюмчик, ботиночки — всё импортное, даже запонки вместо пуговиц. Ответственный товарищ, иными словами. Должно быть, какой-нибудь лектор из ленполитпросвета. Вот уж кто точно бывал в Венеции! Шляются по заграницам, а потом слесарей и доярок социализму учат. Мрази! И газетёнка ему под стать — «Вечерний Ленинград» — главный оплот антиперестроечной реакции.

Пытаюсь читать, но сосредоточиться не выходит. Строчки плывут, реальность тончает, дрожит, как кадры старого фильма на экране.

Бешеной круговертью жизнь мчится задом наперёд — к позабытым детским снам, и ещё дальше — в щемящее небытие.

Пахнет ромашками, грозой, свежим хлебом…

Странно… Я помню, как пахнут ромашки?

Партиец медленно поднимается, оборачивается ко мне, плутовато подмигивает, словно давнему знакомому, и меня прошибает током — я узнаю его лицо. Те же черты, что и у старика на Невском, только много моложе.

Дурно становится до тошноты, на краткий миг меня охватывает ужас — я сжимаю зубы и закрываю глаза, а когда открываю их вновь, товарища уже нет.

Лишь растрёпанная стопка газет лежит на стойке перед библиотекаршей, а она, как ни в чём не бывало, занимается своей ведомостью.

Наваждение тает.

Мамочки! Что это было?!

Жаль, Марфа заболела, даже рассказать некому…

***

Всё же я не удержался и подмигнул ему. Вероятно, найдётся много моралистов, которые уже одно это сочтут вмешательством в естественный ход вещей, безответственным вторжением в чужой временной континуум. Однако гром не грянул, и лишь моя супервизор была мрачнее тучи.

Вернувшись к ней за стойку, я шлёпнул по столу подшивкой газет — получилось как-то уж слишком громко, как будто с вызовом.

— Спасибо, поржал. Весёлая была газетёнка. И времечко весёлое…

— Вы сюда читать пришли?! Или ржать?! Здесь вам цирк?!

— Здесь библиотека, — я виновато пожал плечами, — чего ещё тут делать?

Парень в зале вёл себя странно. Бледный, как мумия, он сидел с закрытыми глазами и даже не шевелился — жуткая картинка.

— Что с ним? — спросил я. — Это нормально?

— При контакте двойник-реципиент всегда испытывает нечто вроде шока. Узнавание происходит на квантовом уровне, и пока мы не в силах этому воспрепятствовать. Но это не опасно, сейчас пройдёт.

— Но хотя бы как-то смягчить этот шок можно?

— Мы работаем над этой проблемой. Идеи есть, но до их технической реализации ещё очень далеко, — она нервно поправила прическу и после паузы продолжила. — Лев Александрович, ЗАО «Квартал двойников» работает на рынке уже почти десять лет. Наши клиенты — солидные состоятельные люди, и мы не можем позволить себе рисковать репутацией нашей компании. Поэтому я буду вынуждена требовать от вас подписать бумагу, что контакт не состоялся исключительно по вашей вине.

— Конечно, Инна Петровна. Конечно… Я только немного понаблюдаю за ним. Хорошо?

— Да ради бога! Всё время сеанса в вашем распоряжении. Вы даже можете ещё вернуться в зал.

— Нет…

Пряча взгляд, я подошёл к подоконнику и вскарабкался на него с ногами — как когда-то, поджав колени, мы сидели на парапетах студенческих общаг, с гитарой, дешёвым пивом и массой гениальных идей в нечёсаных умах. Даже отсюда, с другого берега Фонтанки, сквозь толчею снежинок, на Дворце Пионеров можно было рассмотреть праздничную растяжку: «Слава Великому Октябрю!»

«А так же июню, июлю и августу…» — вспомнилась мне юношеская шутка, но отчего-то она больше не веселила.

— Инна Петровна, а мы-то с вами сейчас где? И уместно ли здесь это «сейчас»?

— За окном двадцатый век, за дверью двадцать первый, а мы… — она всё ещё нервничала, — а мы в библиотеке.

Там, за окном, догорала целая эпоха. Ещё живы Бродский и Цой, не распался Союз, народ верит в своё величие и даже не подозревает о собственной нищете.

Кажется, отвори форточку и можно исправить все ошибки. Однако делать это строго запрещено инструкцией по технике безопасности.

Но можно вернуться в зал и поведать своему нескладному отражению всё, что знаю я сам.

Беда лишь в том, что он — плоть от плоти этой эпохи, а я — пришелец.

Вечно просящие каши башмаки, нелепый шарфик-удавка, который он не снимает никогда, чтобы не отсвечивать грязным воротником рубашки, — моё ли всё это?

И да, и нет…

— Он нас видит?

— Сейчас он видит только меня, — потихоньку Инна Петровна успокаивалась, в её голосе даже появилось сочувствие, — я сижу и заполняю ведомость.

— А что он читает?

— Сергий Булгаков. «Философия хозяйства». Дореволюционное издание, такие на дом не выдают.

— Что?! Господи, какая муть! — я засмеялся. — Ни слова же не помню! Лучше бы Кузанского штудировал. Прогрессивный, однако, был мракобес.

— Вот и сказали бы ему об этом.

— Нет, он не поймёт.

— Вы так уверены?

— Что-то поймёт, что-то не очень… Вот он сейчас по своей Ксюшеньке сохнет… Звонит каждый вечер, ночей не спит, целые поэмы ей посвящает… — я перешёл на крик, — и как я ему объясню, что даже не помню её лица?!

— Успокойтесь, Лев Александрович. Успокойтесь.

— Простите… — я перевёл дух и улыбнулся, — а Кузанского он, кстати, не вернёт, и Марфа Рюриковна ему в этом поможет.

— Как?!

— А вот так. Захочет и не вернёт. Как именно им это удалось, сейчас уже не важно, почти тридцать лет прошло… Даже по уголовным преступлениям срок давности меньше. Важно то, что вы прокололись, Инна Петровна.

— На чём? На дате? Я вас умоляю! — она отмахнулась. — Ваш реципиент уже забыл об этом.

— Нет, не на дате. На Марфе Рюриковне.

— На Марфе Рюриковне?!

— Марфа Рюриковна… это его будущая жена. Ну, то есть… моя жена…

***

Наваждение схлынуло, но по-прежнему не читается. Каждый раз спотыкаюсь на этих долбаных «ятях», да и мысли совсем не о том.

Марфа ведь, кажется, с бабушкой живёт, которая сама давно в маразме… А если там что-то серьёзное? Сейчас такая погода, что и воспаление подхватить не долго. Паскудно болеть, когда даже в аптеку сходить некому. Никто не заварит чай, не включит телевизор, не с кем даже поболтать перед сном.

Может быть, съездить к ней?

Роюсь в блокноте — адреса нет, только телефон. И «двушка», как на зло, осталась только одна…

С Марфой мы познакомились ещё на абитуре. Как истинная отличница она явилась в приёмную комиссию прямо к открытию, в первый же день работы, а у меня просто поезд в такую рань пришёл — у дверей и встретились.

То есть как… Поступали-то мы на разные факультеты, где моя приёмная комиссия, я не знал и носился по всему Васильевскому острову с выпученными глазами.

Документы мы подали без проблем и потом весь день гуляли по городу. Ели мороженое на набережной у сфинксов, бродили по Летнему Саду, кормили голубей у памятника Петру — это и был мой первый день в Ленинграде. Оказалось, Марфа знает каждый дом, каждый камень своего родного города и так увлекательно обо всём рассказывает!

Следующий раз мы встретились, когда я пришёл записываться в «Маяковку». На свой исторический Марфа не поступила и устроилась работать в библиотеку.

Вот так началась наша дружба. А теперь я сижу, как последний кретин, жалея двух копеек на звонок.

Может, у библиотекарши попросить?

Да ну её, эту мымру! Сами разберёмся!

***

— М-да… Дела, — Инна Петровна сняла очки и задумчиво рассматривала своё отражение в их толстых стёклах, — то есть я, помимо вашей воли, могла повлиять на вашего реципиента? Но вы ведь не поставили меня в известность.

— Не важно… Я не стану предъявлять претензии «Кварталу двойников».

— Но почему тогда вы сами не идёте на контакт? Робеете? Лев Александрович, вы ведь не семнадцатилетний сопляк, чтобы бояться собственной тени. Он ведь всего-навсего ваша тень. В самом прямом смысле. Вы же знаете про него всё!

— Например, как в третьем классе подсматривал за переодеваниями старшей сестры?

— Вполне сошло бы за идентификационный код. А правда подсматривали?

— Ну что вы! — я возмущённо округлил глаза. — Как можно?! Знаете, Инна Петровна, наши постыдные воспоминания постыдны не совершёнными поступками, а тем, что наша память, как неуёмная сплетница-истеричка, шпионит за кем-то другим.

— То есть вы намекаете…

— Этот парень, — я кивнул в зал, — он не тень. В ФСБ, уверяю вас, знают обо мне больше, чем я сам, но это не делает меня их тенью, скорее уж наоборот.

— Утрируете, Лев Александрович. Это знание — совсем другое. Чего вы боитесь? Раздавить бабочку на тропе? Исчезнуть?

— Нет, не боюсь, — я со вздохом мотнул головой. — А вы, похоже, и сами не очень-то понимаете, как работает эта ваша шайтан-машинка?

— Ну, — Инна Петровна отвела взгляд, — человечество всегда умело больше, чем понимало.

— Вот вы говорите, что работаете десять лет. И много у вас было отказников, вроде меня?

— Не очень.

— А скажите, многие ли ваши клиенты потом исчезали?

— Мы специально не отслеживаем дальнейшую судьбу наших клиентов, но ни о каких аномалиях нашей компании не известно.

— Вот видите. В прошлом году я был в Венеции на симпозиуме по темпоральной динамике, где один австрийский физик высказал гипотезу, что время только кажется нам линейным и одномерным, а на самом деле имеет структуру лабиринта.

— Как-то слишком сложно…

— Ничуть. Наоборот. Представьте лист клетчатой бумаги, где точка может свободно перемещаться по узлам решётки. На каждом шаге она с равной вероятностью выбирает одно из четырёх направлений.

— И назад?

— Конечно. Этим и объясняется явление дежавю.

— Но ведь тогда дежавю встречалось бы гораздо чаще…

— Лист клетчатой бумаги — лишь самая простая модель. В реальности вероятность выбора каждого из направлений запредельно мала. В этом смысле так называемые временные петли не являются чем-то особенным. Они не нарушают естественный ход вещей и не паразитируют на младших континуумах, разрушая их, — континуум только один. Временные петли так же естественны, как и их отсутствие, вопрос лишь о вероятности. Словосочетание «лабиринт времени» уже давно используется в искусстве, но для большинства оно лишь ни к чему не обязывающая метафора. А понимать эту метафору нужно буквально.

— Но тогда я и вовсе не понимаю, почему вы отказываетесь от контакта.

— Знаете, Инна Петровна… Я не боюсь исчезнуть, я боюсь, что исчезнет он. Самое драгоценное, что у меня было и есть, — это моя свобода. Лишив своего двойника выбора, я заберу его свободу, а значит, он перестанет быть мной.

— Но ведь выбора нет.

— Реальность даётся нам в ощущениях… — с тяжким вздохом я отвернулся к окну, — иллюзия выбора, это тоже свобода…

***

Я решительно захлопываю книжку и начинаю собираться.

Нельзя быть таким чёрствым сухарём. Сегодня я должен помочь Марфе, а с Ксюшей объяснюсь завтра. Обязательно объяснюсь!

***

— Всего доброго, Инна Петровна.

Попрощавшись, я набрасываю пальто и ныряю в промозглую тьму Петербурга.

Ветер полощет на крышах совсем другие флаги. Без кумача этот город прожил двести лет и, даст бог, проживёт без него ещё больше. Но для меня он навсегда останется таким, каким его подарила мне Марфа, — тающим в алой дымке городом грёз.

Марфа умерла через пять лет после нашей свадьбы. Умерла у меня на руках.

Я не сказал этого супервизору — боялся, что ей удастся убедить меня вернуться в зал. А потом, когда двойник ушёл, было уже и незачем. Она ведь супервизор, а не психотерапевт. Зачем ей мои тараканы?

Марфа была обречена. Врождённый порок сердца и сейчас-то плохо лечится, а уж тогда, в самый разгар девяностых, шансов не было никаких.

Потом я запил, меня несколько раз вытаскивали из петли — я искал смерти всеми возможными способами, пока не понял наконец, что Марфа мне бы этого не простила.

Не свободу я отнял у своего двойника, я обрёк его на мучительные блуждания по мрачному сырому лабиринту в поисках самого себя.

Но за те несколько лет восторженного счастья можно заплатить и такую цену.

Мы держимся за самое дорогое в нашей жизни — это естественно и понятно. Когда в руках нить Ариадны, нам не страшен ни лабиринт, ни Минотавр. Но мы далеко не сразу понимаем, что нить — это и есть наш лабиринт.

Я понял это давно, но ни о чём не жалею.

От нахлынувших воспоминаний сердце пускается в галоп. Тяжело сглатывая слюну, я приваливаюсь к стене, опускаю взгляд и вижу, как что-то предательски поблёскивает прямо у моих ног.

Что это?! Неужели этот олух посеял свою последнюю «двушку»?!

***

С глухим чавканьем ненасытный автомат заглатывает монету, и почти тут же протяжные гудки сменяются немного удивлённым голосом.

— Алло…

— Алло. Это Марфа?

— Да… А кто это?

— Это Лёва. Не узнала?

— Ой! Привет!

— Я не поздно?

— Нет. А что-то случилось?

— Я был сегодня в библиотеке, и мне сказали, что ты заболела. Вот я и подумал… Может, мне приехать? Может, тебе помощь нужна?

— Заболела?! — она удивлена. — Нет, просто у бабушки сегодня день рождения и я отпросилась. Но ты всё равно приезжай! Я торт испекла!

— А это… удобно?

— Конечно, удобно! Приезжай!

Записываю адрес, кладу трубку. Нужно будет ещё что-нибудь купить по дороге. Может быть, вина? Жаль только, я в винах ничего не понимаю…

***

Сидя на корточках, я тоскливо рассматриваю позеленевшую монету. Она словно бы здесь и пролежала все эти без малого тридцать лет.

Её не снесло ливнем в канализацию, не подобрали прохожие — она каким-то чудом дождалась именно меня.

Неужели всё было напрасно?! Неужели мой юный двойник бредёт теперь совсем другим путём?!

Смятение становится отчаянием, хочется рухнуть на асфальт и умереть прямо здесь.

— Не печальтесь, Лев Александрович, — смутно знакомый голос звучит прямо над ухом, — это другая «двушка».

Подняв голову, я упираюсь взглядом в постаревшее зеркало. Волос седой, лицо покрывают морщины, но слишком уж узнаваема эта улыбка, чтобы спутать её с чем-то ещё.

Он знает, кто я. Я почти сразу понимаю, кто он.

Ветер раскачивает фонари на столбах, и наши тени колышутся в едином ритме. Мы долго стоим и ждём друг от друга первого шага.

Потом он уходит, таинственным призраком тает во тьме, а я так и стою на обветренной набережной, зажав в кулаке изъеденную временем монету.

ЛитСовет

Только что

ЛитСовет

Только что