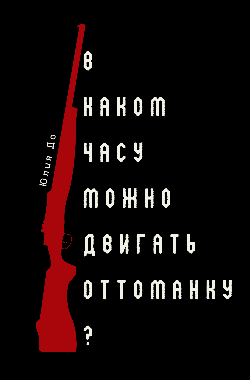

Читать онлайн "В каком часу можно двигать оттоманку?"

Глава: "История слабого человека"

Разговор вслух наедине с собой производит впечатление диалога с Богом, которого мы носим в себе.

Виктор Гюго

Был в одном маленьком городке картонный дом. Вы спросите: почему картонный? Мы вам ответим: он был сделан из картона. Не только из него, разумеется, но из картона преимущественно. Такое, по крайне мере, складывалось впечатление. Ведь стены его были невероятно тонки, неустойчивы против влаги, ветра и каких-либо звуков – точно слеплены из картона, едва ли из чего-то другого. Неспроста же у входной двери красовалась облупленная табличка: «Сдаются квартиры. ДЕШЕВО. Мужчин тяжелее 100 КИЛО и женщин, любящих дубовую мебель, просьба НЕ БЕСПОКОИТЬ». Стоял дом на окраине, но в самом оживленном, по-центровски, по-столичному шумном месте. Машины гудели до четырех утра, пыхтя, перевозя товар за черту города, ночью, чтобы «без пробок».

В картонном доме было восемь квартирок и чердак, называемый Афанасием Серафимовичем (председателем и ответственным за заселение и благоустройство жильцов картонного мирка) благородным словом «мезонин», хотя чердак им не был и даже не пытался им быть. За невозможностью сдать помещение Афанасий Серафимович хранил на чердаке велосипедные шины. Бог знает зачем, у него не было велосипеда.

Было в доме четыре этажа, на каждом по две квартирки (плюс, разумеется, мезонин). Нижний этаж пустовал, даже Афанасию Серафимовичу не удалось никому втюхать эти комнаты – невероятный холод, невыносимая близость проезжей части, выхлопы, возможность любого прохожего пробить чем-то тяжелым несущую стену отталкивали даже самых отчаянных. Из одной квартирки Афанасий Серафимович обустроил себе небольшой «офис» для приема новых жильцов и заполнения необходимых бумаг, из второй – общее помещение, пустующее хранилище для колясок, лыж, санок и т.д. Никто не рисковал оставлять честно нажитое в таких небезопасных условиях. Четвертый весь этаж занимала семья Кокивых, людей многодетных, порядочных, весьма тихих, копящих каждую монетку, чтобы наконец вырваться из картонного дома. Под ними: с западного крыла – пятидесятипятилетняя Зинаида Капитоновна, с восточного – семейство Стаховых. Под Зинаидой жил Гавриил Лапочкин, дряхлеющий охотник, доживающий свой век в ожидании письма от выскочившей замуж дочери, а рядом с ним – Комов. Он-то и станет главным героем нашего повествования, нашей маленькой трагедии.

Жил в картонном доме Олег Сергеевич Комов уже три года. Там он оказался по глупости и доверчивости. Повелся на красоту новенького фасада, нежность бежевых обоев. Был он человеком неприметным, человеком, как говорят, «маленьким», сонным, всегда чем-то недовольным. Комов был недоволен своей работой в конторке, недоволен жизнью в пыльном шумном городишке, жизнью в картонном доме, в котором благодаря его картонным особенностям было невозможно ни жить, ни спать – вернее, ни спать, ни жить, ведь без сна жить невозможно в любом месте. Без сна человек теряет жизненные силы, трудоспособность, энергию. Без сна у человека горят глаза, не горением возбуждения и радости, а невыносимой тяжестью в веках и ощущением «песка в глаза насыпали». Без сна у человека болит тело и, самое главное, голова. Без сна у человека мутится рассудок. Это, в общем-то, и происходило с Комовым.

Да, он действительно порядочно спал ночи две за последние три года. Да, он действительно сходил с ума. Да, он ненавидел свою службу, низкую зарплату. Да, он был невыносимо одинок. Но у Комова был маленький секрет, он – тот самый Человек-у-которого-есть-свое-мнение. Да-да, это он. Вы наверняка слышали о нем, читали интервью, статьи всемирно известных журналистов о нем, о Комове. Наверняка вы хотя бы раз видели по телевизору программу Джо – репортера международного канала, всемирно известного, носящего цветные парики и экстравагантные костюмы, задавателя моды, раболепствующего пред еще более всемирно известным (если такое возможно) Человеком-у-которого-есть-свое-мнение. Он был его любимым гостем. И что мы видим, дамы и господа, наш гость уже в студии! Он идет по красной дорожке прямиком на сцену, зрители рукоплещут, женщины падают в обморок, мужчины свистят. Джо подпрыгивает с упругого серебряного дивана, пожимает в легком поклоне руку великому Человеку-у-которого-есть-свое-мнение. Он просит его присесть, гость соглашается. Толпа стихает, но не смиряет восторгов.

– Итак, начнем, мой дорогой друг, – Джо начал распевно, немного басисто. Говоря, он активно двигал головой, забавно виляя черно-синим хвостом, скрепленным золотой заколкой. Похожая блестела в свете софитов на галстуке. – Каково это – в наше время иметь собственное мнение?

– Ты знаешь, Джо, – отвечал Комов, деловито сложив руки на коленях, – в наше время это очень нелегко. Многие сейчас боятся осуждения и непонимания, поэтому сохраняют губительное молчание. Ты спрашивал, что я думаю, вот тебе мое мнение: нужно не бояться говорить, чувствовать, думать. Хватит глотать пилюли, коварно подмешанные Большинством, в кашу; эти пилюли – отрава, попытки серой массы подавить индивидуальность и…

Тут речь Человека-у-которого-есть-мнение оборвалась. Вернее, ее оборвали. Крики – нет, визг – сверху. Стахова вернулась с детьми с прогулки. Комов хотел не обращать внимания на визг детей:

– И поэтому…

Снова крик.

– Я считаю, что…

Крик. Повелительный писк матери. Снова крик.

Картонный дом оживал, наполнялся говором, хрюканьем, хохотом, топотом, он как бы разбухал и задавливал насмерть Комова. Он терпел несколько часов. Но, услышав скрежет ключей, скрип входной двери, басоватые приветствия Стахова, не выдержал. Он собрался с силами, поднялся наверх и позвонил.

– Олег Сергеевич, вы как по часам! – приветствовал его натянутой улыбкой Стахов.

– Ваши дети шумят.

– А что я могу сделать?

– Успокойте их.

Долгий вдох, закатывание глаз – словом, неуважение Стахова наполняло лестничную площадку.

– Если бы я мог, уважаемый Олег Сергеевич, – начал Стахов с расстановкой, – успокоить своих детей, моя жизнь была бы гораздо проще, но, к нашему общему сожалению, им, как и всем живым существам (как и нам с вами в том числе), нужно есть, ходить, говорить, а в двух- и трехлетнем возрасте это все делается очень громко. Уж простите, но мне пора.

И закрыл дверь. Комов даже не успел ответить, даже не придумал, что бы смог ответить. Он, надувшись, пошел к себе. Очередной вечер был испорчен. Говорить с Джо пропало желание.

Соседи сверху были главной его бедой. Из-за них он не мог спать. Комов привык к шуму машин, к вою ветра, которые упорно и почти без затруднений проникали через картонные стены; к дождю, каждая каля которого, ударяя всем весом о железный карниз (хоть что-то в этом доме было железным!), отбивала мокрый марш шумящего войска. Но соседи… В картонном доме было слышно все. Ни стены, ни полы, ни потолки не умели хранить секреты. Они выдавали их сразу, не успев дослушать и обдумать. Комов слышал все: голоса, чихи, плачи, открывание и закрывание скрипучих дверок шкафа, шаги, звон посуды, скреб вилки (и почему вилки?) по дну суповой тарелки. Он слышал все. Каждый звук. И днем. И ночью. Он не мог спать.

Вообще, квартира №5 (та самая, над квартирой №3, в которой жил Комов) была нехорошей. Да, нехорошая квартира, прямо-таки как у Булгакова. Только без чертовщины. Хотя кто знает.

Первыми в ней поселилась обедневшая чета театралов: драматург Театральский и Богемова, актриса и по совместительству владелица театра «Империя». Комов не знал, отчего рухнула «Империя» – от бездарности актеров, излишне экстравагантной подачи классики или нападения гуннов. Из обрывков разговоров (Комов очень любил их слушать, он не подслушивал, вы не подумайте, просто супруги слишком громко говорили, и не затыкать же уши ватой в собственной квартире) Комов выяснил только то, что Богемова была вдовою основателя «Империи», она доверилась молодому многообещающему драматургу Театральскому, вышла за него замуж, ставила только его пьесы (не только из-за любви, но и из корысти, он был очень популярен в одно время). Но что-то пошло не так, то ли публика переменилась, то ли запас таланта Театральского иссяк. Они разорились, потеряли «Империю» и жили в картонном доме. Непонятно, каким образом супруги платили за жилье, ведь ни один из них не работал (видимо, по привычке). Богемова вообще не выходила из дома, только сидела в кресле-качалке, смотрела в окно и курила (запахи тоже разносились по всему дому и доносились до ноздрей Комова, жадно вслушивающегося в скрип кресла и шелест бархатной юбки). Театральский же постоянно куда-то уходил, возвращался поздно и судорожно писал. Даже Комов, лежа в постели, слышал, как скребло перо бумагу. Однажды Театральский пришел домой слишком поздно. С него как будто что-то капало. Так, по крайней мере, послышалось Комову. Он улегся поудобнее и приготовился слушать – он просто обожал их слушать, как будто персональный маленький спектакль, правда, без картинки, но радио-спектакли тоже, наверное, имеют место быть. Вот что он услышал:

– С тебя течет, – равнодушно заметила Богемова. У нее был грудой голос уверенной в себе красивой женщины.

– Правда? (Тут, Комов уверен, Театральский осмотрел себя с ног до головы.) А я и не заметил!

– Течет, – повторила Богемова, куря. – Но дождя сегодня не было.

Небольшая пауза. Комов напряг слух. Цоканье языком и вот ответ:

– Я хотел утопиться.

– Неужели?

– Представить себе.

Снова небольшая пауза. Кап-кап-кап – капали речные слезы с брюк Театральского.

– Я могу понять, – сказала Богемова, – почему ты не можешь кончить давно обещанную мне пьесу – талант есть не у всех. Но не суметь утопиться… Каким же неудачником надо быть, чтобы не суметь утопиться?

Вскоре Театральский выбросил жену в окно и прыгнул вслед за ней.

Такими были первые жители нехорошей квартиры №5. Комов был на похоронах, помогал разбирать вещи покойных. Было довольно забавно смотреть на предметы, которые он представлял себе несколько месяцев: скрипучий стул, постоянно заедающие ставни окон, светильник, который включался, если нежнейшим образом оттянуть шнур немного влево. Комов был рад сну, которого, несомненно, не хватало, но он скучал по театральной чете и их маленьким спектаклям.

Второй заняла квартиру разорившаяся старуха, потерявшая все свое богатство то ли в урагане, то ли в кораблекрушении, то ли проиграв все в карты. Она постоянно что-то бормотала и скребла отросшими ногтями по углам в поисках закатившихся куда-то золотых перстней. Она умерла, не прожив в картонном доме и двух месяцев. Причина смерти никому не известна: то ли старуха сошла с ума и покончила с собой, то ли сердечный приступ, то ли, опять-таки сойдя с ума, старуха забывала выходить из дома, покупать продукты, греться на солнце и дышать свежим воздухом. В ее истории очень много «то ли».

Третьей соседкой была милая тихая девушка. Совсем молоденькая и такая прехорошенькая, что даже в те редкие разы, когда она что-то по неосторожности своей роняла или падала в обморок, как прекрасная дама прошлой эпохи, на нее не хотелось сердиться и идти жаловаться. Она постоянно пила молоко, вышивала. К сожалению, у нее развилась чахотка. Она непрерывно кашляла. Кашляла и кашляла. Задыхалась. Кашляла. Не давала спать. Лизонька кашляла полгода, потом мать увезла ее в деревню. Но эти бессонные полгода плохо отразились на Олеге Сергеевиче. На прощаниях он выглядел больнее больной. Мешки под глазами – черные бездны, нещадно разрастающиеся по исхудавшему лицу. Олег Сергеевич пытался улыбаться, но выходило неубедительно. Лизонька была твердо уверена, что переживет брюзжащего, но доброго на самом деле соседа. Она обнималась с ним больше всех. После прощания, слыша голоса расходившихся по квартирам соседей, Комом побежал к себе, рухнул на постель и впервые за сто восемьдесят дней выспался.

Счастье его длилось недолго. Афанасий Серафимович каким-то образом умудрялся невероятно быстро находить новых жильцов. Чем он заманивал людей в картонный дом – неизвестно. В город приехали Стаховы – люди добродушные, веснушчатые, веселые и невероятно шумные. У них было двое детей. Оба малыши. Кричащие малыши. Эти самые Стаховы мешали жить несчастному Комову. По ночам дети часто плакали, днем бесились. Стахов постоянно что-то чинил, но при этом скрип вещей не умалялся. В редкие безстаховые ночи, разумеется, шел дождь или завывал ветер. Как будто сама судьба решила поиздеваться над Комовым. Он был в плену бессонницы, в холодной темнице – картонном доме. Он не мог накопить достаточно денег, чтобы сбежать. Он получал гроши, но откладывал. Откладывал, но ненадолго. Каждый раз что-то случалось, что-то мешало Комову вырваться из картонного дома: то он заболел и нужны были лекарства, то умерла мать и нужны были похороны. Несколько раз он, не выдерживая, собирал все свои сбережение и ночевал в гостинице. Да-да, он, имея свой дом, платил за ночи в гостиницах. Там он надеялся обрести хоть немного тишины. Но каждый раз – то кутящие соседи, то шум неисправного кондиционера, то близость автострады. Он не мог спать. Не мог вырваться из картонного дома.

Сегодня Комов спал чуть больше двух часов. Может, меньше. Его разбудил стук в дверь. Выковыряв бесполезные беруши (от которых шума становилась не меньше, а голова болела только больше), накинув халат, он открыл дверь. Зинаида Капитоновна. Сегодня она была особенно брюзглива. Оказалось, Комов пропустил вчерашнее «дежурство» у постели Лапочкина. Он извинился и, одевшись, побежал в квартиру №4. Лапочкин Василий Петрович был первым жильцом картонного дома, прикованным к нему навсегда. Даже у Комова было больше шансов выбраться. Василий Петрович был полностью парализован. Года два тому назад с ним случился удар, окончательно подорвавший его здоровье. Жаль, хороший был человек. Веселый, неунывающий. Он любил рассказывать анекдоты, дружил с почтальоном, потому что боялся, что тот из вредности или обиды может затаить письмо от Юленьки. Дочь его много лет назад, совсем молоденькой, вышла замуж за предпринимателя (очень модное нынче слово). За время, проведенное в картонном доме, Комов не видел ни одного письма от Юленьки, но однажды видел ее саму. Сухая, некрасивая и недобрая. Она скорбно покивала над навсегда закоченевшим отцом, оставила денег, пообещала каждый месяц присылать еще, поцеловала (достаточно, впрочем, нежно) старика в лоб и уехала. За два года она не вернулась. Но деньги присылала исправно. Иногда даже больше оговоренной суммы. О старом охотнике заботились сердобольные соседи: Комов и Зинаида Капитоновна.

Квартирку Лапочкин занимал самую маленькую, в зеленых обоях. Было в жилой комнате всего три предмета мебели: кровать, бельевой шкаф и комод (с фотографиями умершей жены и Юленьки-гимназистки).

– Слушай внимательно, Комов, – строго начала Зинаида Капитоновна, небрежно смахивая пыль с комода, – поменяй Василию Петровичу пеленки, сходи в магазин, на ужин у него ничего нет. Через пару часов я уезжаю к сестре в . Думаю, неделю меня не будет. «Юленька», – это имя она произнесла с неприязнью, – денег так и не прислала. Впервые задерживает. Может, пришлет завтра. Может, на неделе. Возьми охотничье ружье, – она махнула тряпкой на бельевой шкаф, – начисти вечерком хорошенько и заложи. Я за свои деньги старика кормить не собираюсь. При всем уважении.

Комов послушно кивал. Утер слюну с седого подбородка Василия Петровича. Он выжидательно смотрел на Зинаиду Капитоновну: скажет что-то еще или уйдет наконец. Комов любил быть наедине с Василием Петровичем. Раньше, до удара, они часто ужинали вместе, шутили. Лапочкин всегда хорошо относился к нему.

– Ах да! Чуть не забыла! – ударила себя по лбу рукой с тряпкой Зинаида Капитоновна. – Ты идешь на прощание с Кокивыми? Если да, то нужно скинуться. Они хотели скромненько так. Думаю, мы им не понравились. Стахова обещала принести запеканку. Придешь?

Комов отрицательно покачал головой. Женщина, пожав плечами, бросив на одно тряпку, вышла. Убрав грязные пеленки, заменив их свежими, Комов поцеловал в щеку старика. «Надо бы его побрить, что ли, а то вдруг Юленька с детьми приедет, а он неопрятный», – подумал Комов. Подумал и захихикал. Ружье хранилось в бельевом шкафу вместе с бельем (что более чем логично), коробочкой с патронами и единственной в квартире книгой – драмой Горького «На дне». Бывало, вечерком в субботу они читали пьесу по ролям. Комов всегда читал за Актера, Настю и Сатина. Сам не знал почему. Когда-то у Лапочкина был «Станционный смотритель», но старик сжег его в печке. Сходство усмотрел, что ли?.. Ружье было обмотано какими-то тряпками. Никогда не видавшее крови, но много раз стрелявшее. Лапочкин никогда не попадал в цель, хотя целился прилично. То ли от близорукости, то ли от жалости. Оружие оказалось тяжелее, чем предполагал Комов. Заманчивая, приятная тяжесть, сулящая даже самому слабому власть над окружающими. В зрелом возрасте Комов никогда не держал оружие в руках, поэтому ему это так нравилось. В детстве, давным-давно, отец возил его на стрельбище в лес. Оказалось, Комов хорошо стрелял. Но это было очень давно. Очень…

Задерживаться было нельзя. Его давно уже ждал Джо. Иногда Комов, чтобы убедить себя в том, что Джо действительно иностранец, приехавший именно к нему, он (Комов) представлял, что говорит с репортером по-английски, хотя английского не знал совсем. Поэтому зачастую его диалоги с Джо были похожи на: «хелло-хаваю-вери-бет-ю-айм-ю-ес-хаус-боу-бе-вер-айс-лайм». Но сегодня было не то настроение. Толпа ликовала. Со всех трибун, окружавших сцену высокими пульсирующими стенами, слышались восторженные выкрики его имени. Началось все, как полагается, с задуманных вопросов о начале мышления, проявлении таланта Комова в вырабатывании собственного мнения. На Джо сегодня был его любимый малиновый костюм и кудри цвета паприки до плеч. Не прошло и семи минут, как ударились в философию:

– Человеческое сознание – настоящий лабиринт метаморфоз, – говорил самозабвенно Комов. – Разве не поразительно то, как из ничего рождаются мысли, созревают, меняются, дабы излиться в нечто большее, неподвластное нынешнему сознанию человека, которое они (мысли) призваны возвысить или разбить вдребезги в тщетных попытках вознесения над бездной посредственности и тупоумия? В лабиринтах рассудка таятся самые страшные чудовища. Ни один писатель не смог бы изобразить тех монстров, что таятся в извилинах серого упругого вещества, сокрытого под тенью черепной коробки. Их образы срослись с человеческой сущностью, их невозможно вырвать, зацепить железными клешнями, вывернуть наизнанку самое сокровенное, неизвестное самому себе, и показать хотя бы на одно жалкое мгновение то, что скапливалось на душе склизким налетом целыми годами…

Многозначительное осмысляющее молчание.

– Ты, как всегда, на высоте, Комов, – чуть прослезившись, сказал Джо. – Это было просто великолепно! Правда, удивительно. Признайся, долго придумывал, а? – ведущий выразительно подмигнул ему. – Ты, как и всегда, великолепен. Дамы и господа, Человек-у-которого-есть-мнение! Бур-р-рные аплодисменты!

И толпа ликует, кричит, хлопает, Джо подпрыгивает с серебряного дивана, бросает микрофон, и аплодирует вместе с толпой. Комов в смущении, но признает, что все оправдано. Он не зря готовился.

– Ты… – продолжил Джо, вернувшись на свое место, но его не было слышно. Он сделал усмиряющий жест зрителям. Все смолки, но не умерили восторга. – Ты точно подметил: нельзя знать, что у человека творится в голове. Иногда ты смотришь на своего соседа и видишь: обычный серый человечек, не способный ни на что на свете, а в душе, может быть, он – звезда, герой миллионов, величайший философ своего времени. Или поэт. Или безумец. Или даже маньяк. Порой без трепанации черепа человека просто невозможно понять. Это по-настоящему пугает меня. И, как я понимаю, тебя тоже.

– Да, мое мнение таков…

В дверь забарабанил мужской кулак. Стахов звал на прощание с Кокивыми. Комов сделал вид, что никого нет. Джо и толпа подыграли ему. Стахов ушел. Снова тишина. Буквально на одно мгновение тишина. Все начали спускаться, волокли чемоданы, детей, громко говорили, прощались, врали, как будут скучать. Врали. Слово-то какое смешное.

Толпа уже начинала расходиться, недовольно ворча, им обещали Человека-у-которого-есть-мнение! Погасили прожекторы, остался только один, отдающий желтизной, над головами Джо и Комова. Внизу все начали расходиться, забурчали машинные моторы. Два автомобиля отъехало от подъезда. Три взрослые и две детские пары ботинок поднимались на третий этаж. Знакомо скрипнула дверь над головой, знакомо кряхтел Стахов, разуваясь в коридоре, знакомо пищала его жена, визжали дети. Они с порога принялись играть в догонялки.

– Ты когда-нибудь думал об убийстве? – спросил задумчиво, почти шепотом, Комов. Ружье, обернутое тряпками, заманчиво выделялось на фоне привычного бежевого интерьера.

– Зачем мне кого-то убивать? – удивился Джо.

Зрителей не было, камер тоже, он говорил своим обычным голосом, отложив микрофон. Джо даже стянул с головы парик, бликуя в желтом свете залысиной. В неформальной, так сказать, обстановке он был гораздо приятнее: без кривляний и «Бур-р-рных аплодисментов!».

– Тебе никогда не хотелось причинить боль другому человеку?

– Я – плод твоих фантазий и твоего одиночества, Комов. Кого мне здесь хотеть убивать? Тебя? Ну, ты мне как отец родной. Этих ребят? – он кивнул на опустевшие трибуны. – Да я их и не знаю вовсе. У них нет ни имен, ни домов, ни какой-либо жизни за пределами студии. Как и у меня. Мы все – лишь твоя фантазия, ничего больше.

Комов помолчал, разглядывая ботинок. С одной стороны – Джо прав. Но с другой… Другую сторону Комов еще не придумал, да и голова была занята другим.

– А если бы я захотел убить… – почти шепотом проговорил он, зачем-то оглядываясь. – Что бы ты мне сказал?

– Я уважаю твое отрицание того, что я – всего лишь «воображаемый дуг». Я говорю то, что ты думаешь, Комов. Я просто физически не могу придумать ничего нового. Даже если захочу! Но если ты хочешь поспорить с самим собой – пожалуйста! – Джо развел руками. – Вот тебе мое мнение: это глупость и самоубийство!

– Почему самоубийство? – спросил Комов, раззадорившись, игнорируя «глупость». Ему было радостно, ведь Джо не уклонился от ответа.

– Тебя поймают, – констатировал Джо, как что-то совершенно очевидное и даже, возможно, уже произошедшее. – И, уж не знаю как ты, а я бы не хотел оказаться ни в тюрьме, ни на каторге, ни в желтом доме.

– А если меня не поймают… – Комов смотрел на ружье. Голова раскалывалась от бесперебойного топота маленьких ног. – Кому меня ловить? Зинаида Капитоновна у сестры, Кокивы съехали и никогда больше не вернутся, Василий Петрович парализован, даже если он увидит что-либо или догадается, он не сможет никому ничего рассказать… У меня есть ружье… Но никто не знает, что у меня оно есть, – лихорадочно добавил он, облизывая губы. – В случае чего: я заложил его, как и обещал Зинаиде Капитоновне. Застрелить их всех, – его голос был не его, – утащить пару побрякушек, сойдет за ограбление! У Афанасия Серафимовича есть телефон, вызвать помощь, сказать, что проснулся (тут Комов жестоко усмехнулся) от выстрелов, ничего уже не смог сделать. Ружье можно спрятать в хранилище, там половицы отходят. У меня нет видимого мотива, на меня и не подумают…

Джо задумался. Посмотрел в вибрирующий потолок.

– Что ж, если брать грех на душу, может, стоить убить кого-то при деньгах? – предложил он.

– Не-ет! Убийство богатых будут дотошно расследовать, а тут… Что может произойти в картонном доме? – Комов истерично захихикал. – Обычное ограбление, каждую ночь такое случается!

– Ты болен, Комов, ты устал, – покачал головой Джо. – Тебе нужно отдохнуть. Ложись в кровать. Авось удастся заснуть. И завтра ты забудешь весь этот бред.

Хоть и нехотя, но Комов послушался. Умом он понимал, что бредит. Но не мог выбросить из головы мысли о том, что у него уже есть план, есть шанс избавиться от Стаховых раз и навсегда… Но нужно успокоиться. Да, завтра, протрезвев от опьяняющих перспектив безнаказанного насилия, он станет прежним Комовым. Да. Завтра. Он пошлепал на кухню, попил воды, вопросительно посмотрел на кусок халвы, потушил свет, умылся, надел пижаму и лег. В постель он шел, как на пытку. Лежать три часа, закрывая, как дурак, глаза, но не видя ничего, кроме изнаночной стороны век. До чего же это глупо. Но сегодня не завывал ветер, не было дождя. Прошло полчаса. Должно быть, уже полночь. Да, наверное, так. Сна до сих пор не было, но появилась тяжесть в веках, голова налилась свинцом, к ушам резкими толчками приливала кровь. Есть два варианта дальнейшего развития: он либо впадет в беспокойный сон (сон!), либо окончательно сойдет с ума. Мысли начинают путаться, стукаться друг об друга ослепшими затылками. Еще чуть-чуть! еще минуту! он заснет! да, сейчас! да! да! Что-то застучало. Отчетливо застучало. Упорно, жестоко пробивая стену где-то сверху, пуская вибрацию по всему картонному жилищу. Комова заколотила дрожь, кровь прилила к вискам, он понесся, не скрывая пижамы, по лестнице, не слыша собственных шагов, заглушаемых ударами молотка и собственным сердцебиением.

– Про детей, положим, я промолчу, – начал отрывисто, тряся головой, даже не поздоровавшись, раскрасневшийся Комов. – Но вы стучите. Чем вы стучите?

Стахов, раздраженно, нагло, бессовестно посмотрев в глаза соседу (посмотрев сверху вниз), нырнул головой куда-то в квартирку и выудил из нее молоток:

– Вот этим, Комов. У нас ремонт. Решили обжить квартирку, кажется, мы здесь надолго.

Последнее слово, зацепив ржавым крючком, подсекло левую часть Комовской шеи, уверенно пытаясь вырвать из нее что-то, словно рыбу из мутного озера.

– Вы д-де-делаете ремонт… в первом часу ночи?!

– Когда могу, – крутанул бычьей шеей Стахов, вызывающе оглядывая Комовскую линялую желтую пижамку.

– Но мне нужно спать! – вскричал Комов, впервые в жизни, наверное, повысив на кого-то голос. – Я хочу спать! Не лежать всю ночь под рев и топот ваших отпрысков и уж точно не под ремонт!!

Изо рта его прыскала горячая слюна, лицо раскраснелось, голос сломался. Стахов, багровея, стер ладонью Комовскую слюну с шеи.

– Знаете что, Комов?! – рявкнул он, как рявкают грубейшие невежи, способные на всякие гадости. – Вы у меня уже вот где сидите, – и ткнул сильно в шею молотком. – Думаешь, я не устал от тебя?! От твоей рожи?! И этого постоянного: «Ваши дети то, ваши дети се», – и плюнул. – Я знаю, что с моими детьми так и не так!! Ясно?!

Комов вжал шею, посинел, он не мог дышать. Стахов толкнул дверь, ударившую в его же выставленный ботинок.

– И к слову, – процедил он полушепотом, – твое постоянное бормотание нам тоже слышно. И нам оно тоже мешает.

– Мое бормотание? Мое бормотание?! – сорвался окончательно Комов. – Я шепчу глубоко под вашим полом, а вы топчетесь, как стадо слонов с молотками и визжащими стервами, у меня прямо над головой и думаете сравнивать нас?! Может, что-то вы и слышите, но не врите, что слышите все! Если бы вы знали, что я бормочу – ах простите, что это вам так мешает! – вы бы со мной так не говорили! Да-а, вы бы остерега…

Но Комов, привыкший к благоговейному вниманию любящей его толпы, не договорил. Он упал на холодный пол от несильного толчка сильных рук. Дверь перед ним захлопнулась с небывалыми скоростью и громом. Разъяренный, трясущийся от гнева Комов поднялся на ноги, отряхнул пижамные брюки и спустился в свою нору. Врал Стахов, ничего он не слышал, но вот Комов слышал все – абсолютно все. Каждый шаг. Каждое слово. Много слов.

– Это снова этот Комов приходил? – спросила писклявая Стахова, мешая что-то в железной кастрюле железной ложкой, скребя по ее стенкам и проковыривая подкоп в днище для ложно обвиненного супа. – Что ему опять надо было?

– Да как всегда, – буркнул муж.

– Как же он уже достал. Постоянно ходит и ходит! Скорей бы он исдох.

Комов весь загорелся. Схватил в сердцах половник, встал на табурет и забил изо всех сил половником в картонный потолок:

– Я исдохну только после тебя, слышишь, гадина?! Только после тебя!!!

И впервые в жизни громко рассмеялся. Ничего не стесняясь. Он попил воды, расплескал три кружки на пол, лег. Его трясло. Кулаки сжимались сами собой. Ружье чернело вытянутой нелепой тенью в темной ночной комнате. Комов не знал, сколько времени прошло, но начал постепенно приходить в себя. Кажется, ему даже почти удалось заснуть. Кажется. Почти. До чего забавные слова. Ха-ха! Его разбудил длинный, вытянутый по прямой гудяще-скрипящий звук. Как будто что-то тяжелое на упирающихся четырех ножках оттаскивали куда-то в сторону. Часы пробили три ночи. Комов решительно встал. Схватил ружье, развернув серые тряпки. Воспоминание о стрельбище, о толстошеем отце ударили в голову. Он машинально зарядил ружье, прицелился в воздух, хихикнул. Комов не помнил, как поднялся в (нехорошую) квартиру №5, как постучал, вскричал, бешено дергая головой вправо-влево, касаясь ушами плеч: «В КАКОМ ЧАСУ МОЖНО ДВИГАТЬ ОТТОМАНКУ?» И выстрелил. Он смутно представлял, как зашел в квартирку, направил дымящееся дуло в Стахову (которую он, к слову, до сегодняшнего дня по какой-то глупой случайности никогда в глаза не видел), промахнулся, попал в дочь, прятавшуюся за бедром матери – ту саму дочь, которая любила на рассвете играть в пони, стуча железными банками из-под кофе, как копытами, по картонному полу картонного дома. Он ударил прикладом Стахову в голову, в грудь, шею, грудь и снова голову. В его памяти сохранилось лишь воспоминание о токкате и фуге ре минор Баха, маленьком беловолосом, остолбеневшем от страха мальчике, которому Комов, вспомнив ужасную участь щенят в деревне тетки Агафьи, свернул шею. Малыш даже не пикнул. «Хороший мальчик, – шептал Комов, обнимая его. – Тихий мальчик». Только позвонки хрустнули. Рыдая над телами, Комов разбросал вещи, содрал с изуродованной шеи бусы, под ту же токкату сбежал в «офис» Афанасия Серафимовича, позвонил. Он поднялся к себе, забыв спрятать ружье. Растерянный стоял он, картонный человек в линялой желтой пижаме в картонном доме, прижимая ружье к груди. До ушей его алых, как просачивающаяся чрез картонный пол кровь убиенных, донеслись хрипы. Хрипы… Кто-то остался жив. Кто-то жив. Времени мало. Он не мог вернуться, не мог спрятать ружье, не мог перестать плакать. Стук сердца в половицах был сравним с хрипами с потолка. Комов встал на табурет, приставил ружье к потолку (нелепая карикатура), к источнику хрипа, и выстрелил. Выстрелил. Через дыру в потолке на него брызнула кровь. Через картонную дыру картонного разорванного мира он увидел мертвую руку Стаховой, которую он раньше и в глаза не видел, а сегодня убил ее и всю ее семью.

Нашли Комова лежащим ничком на собственной кровати, всего в крови. Он обнимал орудие убийства и сладко сопел. Он спал. Он добился тишины. Суд долго не мог вынести приговор. Был ли он вменяем, совершая преступление? Можно ли считать оправдание в убийстве четырех человек словами: «Я просто хотел спать!» признанием в собственном безумии? Спустя месяц споров, рассуждений и пустых речей Комов оказался в желтом доме. Как и предсказывал Джо, его поймали. Как и предсказывал Джо, его сочили сумасшедшим. Возможно, он им был.

Каждый из нас сам решит: сочувствовать сошедшему с ума от недостатка сна одинокому человеку или презирать безжалостного убийцу и плевать в него. Каждый сам решит. В конце концов, у каждого должно быть свое мнение. Берите пример с Человека-у-которого-есть-мнение. От одного его имени толпа ликует. Известный всем Джо его обожает. Бур-р-р-рные аплодисменты!

ЛитСовет

Только что

ЛитСовет

Только что