Читать онлайн "Одинокий странник. Памяти Иосифа Бродского"

Глава: "Глава 1"

Бродский опубликовал в Союзе четыре стихотворения.

Высылался как тунеядец. Бедствовал невообразимо.

Лично я раза три покупал ему анальгин…

С.Д. Довлатов

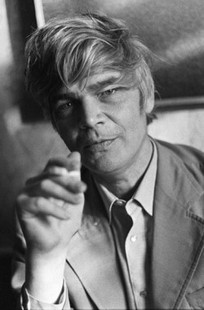

Субботним вечером 28 января 1996 года Иосиф Бродский поднялся в свой домашний кабинет. Утром, там же на полу, его и обнаружила жена. 55 лет, не пережитый пятый инфаркт. Непрерывное курение сигарет с отломанным фильтром, давнее предложение врачей о пересадке сердца…

На его могиле в Венеции люди до сих пор оставляют письма, стихи, пачки Camel и виски. А надпись на памятнике гласит – «Со смертью не всё кончается».

Бродский считал, что поэзия должна быть монотонной. Стихи должны быть… Как Время. Тик-так, тик-так – идёт Время, и стихотворение не должно выходить, выплескиваться за этот неизменный ритм. Поэзия Бродского монотонна как Время, но так же наполнена событиями.

Свои стихи Бродский не читал, не выкрикивал и не декламировал, а тихо пропевал. Но эти стихи полны страсти и пробивающей энергии. Их можно хоть шептать, они всё равно будут звучать как набат.

Страницу и огонь, зерно и жернова,

секиры остриё и усечённый волос –

Бог сохраняет все; особенно – слова

прощенья и любви, как собственный свой голос.

В них бьётся рваный пульс, в них слышен костный хруст,

и заступ в них стучит; ровны и глуховаты,

затем что жизнь – одна, они из смертных уст

звучат отчётливей, чем из надмирной ваты.

Бродский родился незадолго до войны, 24 мая 1940-го. Его раннее детство пришлось на блокаду Ленинграда. Учился он плохо и в 8-м классе бросил школу (в один прекрасный день встал посреди урока и вышел, твёрдо решив, что не вернется к тупой долбёжке и рожам одноклассников).

В последующем он был фрезеровщиком, санитаром, кочегаром, фотографом, работником морга, участвовал в геологических экспедициях… – всего перепробовал 13 профессий.

«... став в 15 лет фрезеровщиком, я столкнулся с настоящим пролетариатом. Маркс опознал бы их немедленно. Они – а вернее, мы – жили в коммунальных квартирах – по четыре-пять человек в комнате, нередко три поколения вместе, спали в очередь, пили по-чёрному, грызлись друг с другом..., матерились так густо, что обычное слово вроде «аэроплана» резало слух, как изощрённая похабщина, – и превращались в серый равнодушный океан голов или лес поднятых рук на митингах в защиту какого-нибудь Египта».

Парадоксальным образом на громком процессе 1964 года Бродский был осуждён за тунеядство. Очередной идеологической кампании, «битве» за производительность социалистического труда, понадобилась очередная жертва. Бродский к этому времени был широко известен в неформальных литературных кругах как поэт и переводчик. Его талант проснулся рано и уже в 17 лет он мог создавать такие стихи:

Да будет во мгле

для тебя гореть

звёздная мишура,

да будет надежда

ладони греть

у твоего костра.

Да будут метели,

снега, дожди

и бешеный рёв огня,

да будет удач у тебя впереди

больше, чем у меня.

Да будет могуч и прекрасен

бой,

гремящий в твоей груди.

Я счастлив за тех,

которым с тобой,

может быть,

по пути.

Незадолго до процесса Бродский даже «удостоился» уничижительного упоминания в газете «Вечерний Ленинград» («пигмей, самоуверенно карабкающийся на Парнас»). Типичная реакция бездарной плесени, которую опаляет разгорающееся пламя.

Союз писателей, членом которого Бродский не был, потребовал возбудить против него уголовное дело. Прокурор потребовал «суда общественности». Чувствуя надвигающуюся на поэта опасность, друзья устроили его в клинику им. Кащенко и выправили справку с диагнозом «шизоидная шизофрения». Бродский почувствовал себя в относительной безопасности, но напрасно.

Внезапно его задержали на улице и затолкали в милицейскую машину. Поместили в одиночную камеру (именно там у него случился первый инфаркт), затем в психиатрическую лечебницу – с целью доказать, что он вменяем и может предстать перед судом. В «лечебнице» его поместили в палату для буйных, кололи психотропные препараты, лишали сна, выдерживали в ледяной воде… Впоследствии Бродский считал три недели, проведённые в психушке, самыми тяжёлыми в своей жизни.

В одиночке желание спать

исступленье смиряет кругами,

потому что нельзя исчерпать

даже это пространство шагами.

Заключённый, приникший к окну,

отражение сам и примета

плоти той, что уходит ко дну,

поднимая волну Архимеда.

Обвинительный приговор был известен заранее. Не помогло и то, что в защиту Бродского выступили Ахматова, Шостакович, Твардовский, Маршак, Паустовский, Л. Чуковская. Их просьбы перевесили показания шестерых свидетелей обвинения, не читавших стихов и впервые увидевших Бродского на процессе («тунеядец, хам, прощелыга, идейно грязный человек»).

Бродский вёл себя с абсолютным достоинством, как зритель затянувшейся абсурдной пьесы, у которого осталось только одно чувство – недоумение.

Из протокола допроса Бродского судьёй Дзержинского суда

Савельевой:

Судья: Ваш трудовой стаж?

Бродский: Примерно...

Судья: Нас не интересует «примерно»!

Бродский: Пять лет.

Судья: Где вы работали?

Бродский: На заводе. В геологических партиях...

Судья: Сколько вы работали на заводе?

Бродский: Год.

Судья: Кем?

Бродский: Фрезеровщиком.

Судья: А вообще какая ваша специальность?

Бродский: Поэт, поэт-переводчик.

Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?

Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?

Судья: А вы учились этому?

Бродский: Чему?

Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат...

Бродский: Я не думал... я не думал, что это даётся образованием.

Судья: А чем же?

Бродский: Я думаю, это... (растерянно) от Бога...

Судья: У вас есть ходатайства к суду?

Бродский: Я хотел бы знать: за что меня арестовали?

Судья: Это вопрос, а не ходатайство.

Бродский: Тогда у меня нет ходатайства.

Бродский был приговорён к максимально возможному наказанию – пяти годам «принудительного труда в отдалённой местности». Его отправили отбывать наказание в Архангельскую область, деревню Норенская. Днём он работал на лесозаготовках и в колхозе, а вечерами и ночами изучал бездонную английскую поэзию, много писал сам. Это был самый спокойный период в его жизни. Если ссылку можно назвать затишьем…

Сентябрь. Ночь. Все общество – свеча.

Но тень ещё глядит из-за плеча

в мои листы и роется в корнях

оборванных. И призрак твой в сенях

шуршит и булькает водою

и улыбается звездою

в распахнутых рывком дверях…

После досрочного возвращения из ссылки (помогли шум на Западе, куда просочились судебные протоколы, протесты Ж.-П. Сартра и многих советских деятелей культуры) «партия и правительство» терпели Бродского ещё 7 лет. Ближе к канонам «социалистического реализма» он не стал, писать по заказу не собирался, на профилактические беседы, угрозы и «деловые предложения» реагировал «неправильно» (когда ему предложили стучать в КГБ на собратьев-литераторов, он согласился – но с одним саркастическим условием: сразу сделать его лейтенантом).

В конце концов Бродского поставили перед выбором: немедленная эмиграция (по «пятой графе») или тюрьма с психбольницей. Он выбирает первое и садится в самолёт до Вены – города, откуда по всему миру расходились волны советских эмигрантов. Потом путь лежал в Америку, где он «увидел новую землю, но не новое небо».

Ни своих родителей, ни родные «полторы комнаты» в коммуналке на Литейном проспекте он больше не увидел. В Ленинграде остался и его пятилетний сын, с которым Бродский встретился лишь спустя 17 лет…

…За границей Бродского ждала встреча с его кумиром – выдающимся английским поэтом Уистаном Оденом. Такая важная и тяжёлая встреча! Бродский боготворил Одена, знал наизусть каждую его строчку, жаждал общения с ним, но практически не мог его понять, не хватало разговорной практики. Бродский испытывал отвращение к гомосексуалистам, но Оден был одним из них. Бродский видел фотографии Одена 20-летней давности и не ожидал увидеть руины, в которые английского поэта превратил многолетний алкоголизм, ежедневное и непрерывное поглощение литров виски, мартини и портера, похожее на медленное самоубийство. («Морда как пейзаж» – грубовато отметил Бродский, который, впрочем, так же критически относился и к своей внешности).

Оден помог Бродскому устроиться на приличную работу – преподавателем в Мичиганском университете. Это были первые в жизни достойные деньги и бытовые условия, но… Окончившему неполные 8 классов советской средней школы Бродскому пришлось сразу погружаться в среду западной интеллигенции, мир живого английского языка, преподавать на нём спецкурсы по истории русской литературы, мировой поэзии, теории стихосложения… (он жутко нервничал перед первыми лекциями, опасаясь, что не будет понимать слушателей и не будет понят сам. Бродский уже обладал колоссальным словарным запасом, но не имел достаточной практики устной речи, тем более американской – быстрой, слитной, наполненной идиомами).

Он прошёл это испытание и много лет преподавал в США, выступал с лекциями и стихами на литературных форумах в Америке и Европе.

За десятилетия упорного труда он стал крупнейшим в мире специалистом по англоязычной поэзии, прочитав и глубоко поняв всё и всех, но… Достичь в английском языке таких же высот Бродский не смог. Он написал по-английски лишь три десятка стихотворений (из более чем 900, созданных за всю жизнь).

Его английские стихи ценили немногие – те, для которых были родными и русский, и английский. Написанное Бродским на английском обычно вдребезги разносилось критикой, приклеивающей к нему эпитеты вроде «Посредственность мирового масштаба». Он не чувствовал английский язык так, как русский. Он писал по-английски, используя технические приёмы русской поэзии, совершая открытия и революции, непонятные носителям языка (возможно, через поколения его англоязычное наследие будет оценено по достоинству).

Он допускал ошибки и настаивал на них, вмешивался в работу переводчиков, работавших с его русскими текстами. Когда он волновался, то начинал говорить быстро и невнятно (не раз после его выступлений в аудитории воцарялась тишина. Его не понимали).

Как и любой поэт, вынужденный высказывать мнение не только по литературным, но и политическим вопросам, участвовать в идеологической борьбе, Бродский часто бывал не сдержан, не признавал полутонов и компромиссов. Он всегда считал свою точку зрения, даже спонтанно возникшую под наплывом чувств, истиной в последней инстанции.

Своей резкостью, часто необоснованной, Бродский наживал себе врагов и отталкивал поклонников. Будучи англофилом, он публично говорил «Ненавижу Францию и французов!», отсекая от себя дружественную нацию и демонстративно пренебрегая её великой культурой. Будучи политическим эмигрантом, он говорил: «Коммунизм – это фашизм с человеческим лицом», отсекая от себя немецкую интеллигенцию, не представляющую человеческое лицо фашизма, а также всю левую интеллигенцию, верящую в то, что советский вариант коммунизма – не единственно возможный.

Жажда борьбы, противоречий, соперничества… Девизом Бродского могли бы стать слова, вынесенные Брэдбери в эпиграф романа «451° по Фаренгейту»: «Если тебе дадут линованную бумагу – пиши поперёк».

При этом Бродский говорил, что борьба с кем- или чем-либо – не задача поэзии. Задача – в эстетическом развитии человека. И даже такое зло, как коммунизм, – не соперник поэзии. Коммунизм ведь свидетельствует о падении человека. Человек поднимется на подобающую ему высоту – и просто не заметит коммунизма, минует его мимоходом, не обернувшись, как люди в поезде не оборачиваются на промелькнувшую в окне мусорную кучу.

Высказывая свою точку зрения и чувствуя её спорность, зыбкость, Бродский начинал настаивать, распалялся и доходил до абсурда, который уже невозможно было принимать всерьёз. Вот он бросает тезис: «Поэзия выше прозы». Спорно, но терпимо для прозаиков, чувствующих величие Данте и Шекспира, которых не превзойти никому, ни на каком языке. Но Бродский не останавливается, он уже загорелся своей мыслью и выбрасывает дальше: «Поэзия – высшая форма литературы». Это уже кажется несправедливым для прозаиков, думающих: «Неужели самые лучшие, пронзительные и кристально чистые строки Чехова, Достоевского, Борхеса не могут быть поставлены вровень с поэзией?! И только потому, что они написаны не в рифму и в другом размере?» Но Бродский и на этом не останавливается, его уже не удержать: «Поэт – самое совершенное в биологическом плане человеческое существо», «Ненавижу прозу!!!», «Быть прозаиком – всё равно что быть проституткой!!!» и т.д. Любящие Бродского пожимают плечами, но остальные на него обрушиваются. Скандал – стихия Бродского. Подобных резких и необдуманных высказываний – множество в его интервью и выступлениях.

При этом Бродский зачастую не думал так, как говорил. Утверждая, что «ненавидит прозу», он советовал Горбачеву печатать на первых страницах «Правды» отрывки из произведений Джойса и Пруста, считая это важнейшей мерой для духовного освобождения советского народа. И одновременно создавал сильнейшие прозаические эссе (самое известное – «Набережная неисцелимых», написанное, кстати, на английском).

Стремление Бродского всегда идти на обострение и безоглядно спорить иногда принимало комические формы. Довлатов рассказывал, как однажды посетил Бродского в больнице и упомянул, что Евтушенко высказался против колхозов. Бродский встрепенулся (насколько мог после тяжелой операции) и прошептал: «Если Евтушенко против – я за…»

Бывало даже так, что Бродскому цитировали его собственные высказывания и он принимался их опровергать. Он был человеком настроения. Не стоит искать основы его мировоззрения в интервью и публицистике на злобу дня, они – в поэзии.

Только пепел знает, что значит сгореть дотла.

Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперёд:

не всё уносимо ветром, не всё метла,

широко забирая по двору, подберёт.

Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени

под скамьёй, куда угол проникнуть лучу не даст.

И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,

в перегной, в осадок, в культурный пласт.

Замаравши совок, археолог разинет пасть

отрыгнуть; но его открытие прогремит

на весь мир, как зарытая в землю страсть,

как обратная версия пирамид.

«Падаль!» – выдохнет он, обхватив живот,

но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,

потому что падаль – свобода от клеток, свобода от

целого: апофеоз частиц.

В своей Нобелевской лекции Бродский сказал нечто весьма спорное, но от этого не менее потрясающее: «Эстетика – мать этики». Пусть с позиций здравого смысла это суждение уязвимо и даже ложно. Пусть! Двумя руками подпишусь под этими словами, наплевав на всех скептиков и здравомыслящих. Красота определяет нравственность. Если человек принимает красоту всем сердцем, а не потребляет её (как Гитлер потреблял произведения Вагнера, Муссолини – Данте, а Сталин – Маяковского) – этот человек не сможет совершить дурной поступок. Все, что красиво – неизменно истинно. В красоте всегда есть глубина. А в безобразном глубины нет – оно выглядит как шрамы от времени и людского зла…

Пусть Бродскому неоднократно доказывали неверность его мысли. После его слов о том, что «прекрасный город не может пасть» ему напомнили про Прагу, в которую вошли советские танки, «пражскую весну» 1968 года. И нечего ответить. Пусть всё так. Но эстетика – все равно мать этики. Добро рождается красотой.

Написано уже много, но нет главного. Любовь – главное в жизни поэта.

Стихи Бродского о любви нельзя назвать «лирикой», это слишком бледное слово. Они полны нежности, ярости и отчаяния, бритвенных строк и взлётов за любые пределы.

Я любил тебя больше, чем ангелов и Самого,

и поэтому дальше теперь

от тебя, чем от них обоих.

Далеко, поздно ночью, в долине, на самом дне,

в городке, занесённом снегом по ручку двери,

извиваясь ночью на простыне,

как не сказано ниже, по крайней мере,

я взбиваю подушку мычащим «ты»,

за горами, которым конца и края,

в темноте всем телом твои черты

как безумное зеркало повторяя.

Первая любовь Бродского оказалась несчастной и мучительно долгой. Пожизненной. Художница Марина (Марианна) Басманова была красивой брюнеткой с точёными чертами лица и мраморным цветом кожи, восхищавшим Ахматову. Иосиф и Марина не могли сойтись темпераментами – огонь, вспышки, нервы Бродского – и ледяное спокойствие Басмановой.

«Как жаль, что тем, чем стало для меня твоё существованье, не стало моё существованье для тебя»…

После разрыва с поэтом Басманова не дала их общему сыну Андрею ни фамилии, ни отчества отца.

В жизни Бродского было много женщин, но Марину он не забывал никогда, даже спустя десятилетия посвящая ей стихи. Все произведения, озаглавленные её инициалами, – сверкающие грани великой любви.

М.Б.

Я был только тем, чего

ты касалась ладонью,

над чем в глухую, воронью

ночь склоняла чело...

М.Б.

Тебе, когда мой голос отзвучит

настолько, что ни отклика, ни эха…

М.Б.

Ты знаешь, с наступленьем темноты

пытаюсь я прикидывать на глаз,

отсчитывая горе от версты,

пространство, разделяющее нас…

М.Б.

Ни тоски, ни любви, ни печали,

ни тревоги, ни боли в груди,

будто целая жизнь за плечами

и всего полчаса впереди.

На склоне лет, постаревший и одинокий Бродский на лекции в Сорбонне познакомился с Марией Соццани. Пять лет жизни с юной итальянкой русского происхождения, подарившей ему дочь, были для него, наверное, счастливее, чем предыдущие пятьдесят.

Бродский верил в бессмертие, но не верил в жизнь после смерти. Он считал, что поэт, умирая, становится частью Времени. Одной из его любимейших строк Уистана Одена была такая: «Время боготворит язык и милосердно к людям, усилиями которых он жив»…

Поэта долг – пытаться единить

края разрыва меж душой и телом.

Талант – игла. И только голос – нить.

И только смерть всему шитью – пределом.

Значение личности Бродского – не только в созданном, но также в том, чего он не умел. Он не умел быть банальным, мелочным, поверхностным, равнодушным, суетливым, скупым, слабым…

Из этого отрицания всего недостойного рождаются максимы Бродского – жёсткие утверждения, этические опоры, настолько прочные, что за них можно уцепиться в любую жизненную бурю. И выстоять. «Человек должен игнорировать обстоятельства»… «Плохая литература является формой предательства» (как и всё плохо сделанное человеком – разве нет?).

«Он похож на всех, а на него – никто» – это весьма точное определение гениального человека. Бродский видел мир как будто отовсюду, с любого угла, при свете и во тьме. В этой способности – источник его удивительных метафор, превращающих в поэзию всё вокруг – будь то Нева («Все эти годы мимо текла река. Как морщины в поисках старика»), или дерево («Дрозд щебечет в шевелюре кипариса»), или пролетающий самолёт («Над одною шестой в небо ввинчивал с грохотом нимбы свои двухголовый святой»), или снегопад («Вьётся снег, как небесных обителей прах»), или бабочка («Сказать, что ты мертва? Но ты жила лишь сутки! Как много грусти в шутке Творца»)…

В лучших стихотворениях Бродского нельзя никаким интеллектуальным усилием изменить хоть один символ без потери смысла и ритма. Их форма совершенна. И даже в тех случаях, когда возникает неправильное ударение – читатель не спотыкается, а получает эстетическое наслаждение. Поэтическая техника Бродского такова, что неправильное ударение вбивается как гвоздь и делает стихотворение ещё твёрже. Как в этом фрагменте стихотворения «Одному тирану»:

Теперь здесь людно, многие смеются,

гремят пластинки. Но пред тем, как сесть

за столик, как-то тянет оглянуться.

Везде пластмасса, никель – всё не то;

в пирожных привкус бромистого натра.

Порой, перед закрытьем, из театра

он здесь бывает, но инкогниТО.

Кстати, здесь же, в предпоследней строке, мягкий знак в слове «закрытьем» делает обязательным акцент на эту букву: «из теАтра», что усиливает презрительное отношение к предмету стихотворения – Сталину, театралу-людоеду. Такое мастерство похоже на всемогущество…

Безмерно завидую тем, кому предстоит впервые открыть книгу Бродского. И найти что-то глубоко личное и только своё, удивительным образом выраженное ушедшим незнакомым человеком, сказанное на века, крепче любого металла, да и нет на планете настолько драгоценных и прочных металлов… И получить ещё один дар – огненное желание самому творить красоту. Создавать что-то прекрасное своим трудом.

И за всё это в один момент перехватит дыхание и вдруг приливом нахлынет чувство такой благодарности, что захочется сделать… Что? Поехать положить цветы к памятнику на московской площади? Написать на подъезде петербургского дома его же слова «Ниоткуда с любовью»? Бродский сам бы усмехнулся нелепости таких затей.

«Человек одинок… как мысль, которая забывается» – такова последняя строка пьесы «Мрамор». Наверное, благодарность может быть выражена только в том, чтобы помнить, читать, перечитывать и переписывать, и распространять, развеивать по миру его стихотворения.

P.S. Перед тем как разместить этот материал в Интернете, наткнулся на статью о Бродском, написанную Солженицыным. Очень недобрая статья! Печально, когда один гений судит другого, тем более – судит по неудачам. И упрекает в неточностях того, кто открывает новые пути для человеческой мысли, для литературы, для всех нас.

Печально, когда разговор ведётся свысока – такого права не дают ни возраст, ни больший тюремный стаж, ни колоссальные масштабы написанного и сделанного. Нет «всемирной табели о рангах» и нет рейтинговых позиций в сфере духа и подвига. Нет весов, на которых можно сравнить тяжесть разных судеб. Или сопоставить силу и правду трёх томов «Архипелага ГУЛАГ» с пронзительностью трёх четверостиший «Миновала зима. Весна ещё далека…».

Несомненно, что их обоих при рождении Бог поцеловал в макушку. Возможно, Бродского поцеловал дважды.

ЛитСовет

Только что

ЛитСовет

Только что