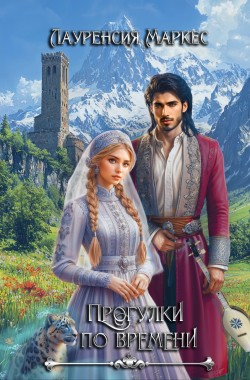

Читать онлайн "Прогулки по времени"

Глава: "Пролог. Молитва Солнцу. Чистая печаль заката. Тонкие грани реальности."

ПРОЛОГ

МОЛИТВА СОЛНЦУ (ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ)

К облакам, к немой вершине

Воскурился пар вдали. -

Над руинами твердыни

Дымкой тает сон земли…

Ключ у отчего порога,

Змейкой косы заплетя,

Песнь творит во славу бога,

Светлою слезой блестя.

Солнце-лев, почуяв запах

Трав, что мёдом луг кропят,

На высоких мягких лапах

Мчится в дом – проведать львят.

А восторженные травы

В рос прозрачном хрустале

Царственным сияньем славы

Приклоняются к земле… -

И над гривой в небосводе -

Сонм лучей, - что копий строй:

Белый диск щитом восходит

Средь долины золотой.

ЧИСТАЯ ПЕЧАЛЬ ЗАКАТА

В тот вечер, когда над Хахмати опускались тени, и праздничные костры бросали на стены зыбкие отблески, я, Мелх-Азни, пряталась в углу дома Мгелы, скрыв лицо в ладонях. В сумеречном полумраке свет факелов мерцал, словно звёзды на ночном небе.

Где-то рядом, на крыльце, Тариэл, спаситель мой и похититель, перебирал струны пандури [1], и в каждой ноте слышала я зов судьбы, которой не могла противиться. Длинные его пальцы танцующими бабочками порхали по струнам, извлекая мелодии, полные печали и надежды. В воздухе витал аромат дождя, и среди вечернего покоя лилась лишь музыка...

Я вспоминала: когда-то, в детстве, мне снились такие вечера. И, когда во святилище я стояла вместе с наставником у священного огня, ветер приносил мне голоса предков — шёпот их был похож на музыку, что струилась сейчас из-под пальцев Тариэла. Тогда я не знала ещё ни любви, ни вины, ни страха, — жила во мне лишь ясная тоска по солнцу, которого не хватало в каменных стенах замка Эрдзие-Бе и святилища Тушоли.

Теперь же, не успев стать ни жрицей, ни жертвой, я узнала цену жизни, вырванной из рук смерти. Всё было во мне новым: имя, одежда, даже дыхание. Я чувствовала себя пришлой в этом мире, где каждая трещина в стене, каждый узор на ковре хранили память поколений, к которым я не принадлежала. Но Тариэл смотрел на меня так, будто я была для него всей землёй и небом, — и это было так страшно, так сладко...

Скрывшись в тени за мощным дедабодзи [2], я исподтишка наблюдала за Тариэлом. Сердце моё билось в такт его игре, и я в который раз ловила себя на том, что мой взгляд против воли снова и снова возвращается к музыканту... Я знала, что должна сопротивляться этим чувствам; но как можно бороться с тем, что кажется естественным, как само дыхание?!

Я не просто смотрела на него — вглядывалась в саму себя, будто в тёмный колодец. Там, глубоко — дышал страх, возле него — тихо восставала из пепла, словно по крупицам сама себя собирала, благодарность, и тут же, рядом — разгорался теперь такой огонь, что от одного лишь помысла мне становилось жарко. Я знала: там, в глазах всей Мелхисты [3], я перешагнула через черту, которую не переступают дочери моего рода. И всё же — ничего не было во мне сильнее той нежности, которую вызывали во мне эти длинные смуглые пальцы, зелёные его глаза, звук его имени, похожего на взмах пламенного крыла: Тариэл.

Перед яствами и песнями, перед шумным двором и звонкими тостами совершились надо мной обряды дакочва [4], крещения и обручения. Мгела провёл меня за каменную ограду, обсаженную деревьями, к местному ц1ив [5] — туда, куда здешним женщинам заходить было нельзя, можно было лишь мне одной, ибо прежде была я девой святилища, а средь них — чужой и ужасом отмеченной.

Мгела посмотрел сквозь меня долгим взглядом, в котором чувствовались и снег, и огонь... Я дрожала, как лист в ущелье, где теснятся ветры, но ступала за ним покорно, след в след, чуть поднимая полы тяжёлой ткани, как учат ступать жрицу… даже если я ею так и не стала.

- Дочь солнца, — сказал, обернувшись ко мне, Мгела, и не по-чеченски, и не по-пховски, а так, будто камень заговорил на перекрёстке дорог, — тень твоя была в Эле [6], имя твоё прожгло след на чёрной воде. Я заберу из твоего дыхания то, что не твоё, и оставлю то, что дано тебе.

Он окурил меня можжевеловым дымом — тёплый, терпкий кустарник из моего детства, но каждая искра в этом дыме была будто письмом из верхнего мира. Он долго молился — негромко, но слова его, верно, знали дорогу: они вошли во мне туда, где ещё шевелилась тень Эла, и вынули её, как занозу. Затем, — быть может, то было в смертном бреду или во сне? — я сбежала от него и кружила по святилищному двору, пока не упала. Мне представлялось, будто небо горит и распадается надо мною... Всё было багрянцем, и казалось, что древние стены Хахмати, разрушаясь, принимают меня в лоно своих предков.

Я металась по двору, не узнавая ни человеческих лиц, ни собственных рук, — лишь где-то вдали, на краю горизонта, словно остывающий уголёк, из дверей святилища светился старый каменный крест, затенённый мыслями о пращурах, о божественном заступничестве. Нечто древнее, неконтролируемое затрепетало во мне — жилка во влажной глине, несказанная сила, тянущая к истоку и к гибели... В тот миг я закричала — не своим голосом, не своей болью, и во мне восстала вся кровь, вспомнилась вся память рода — от Ирландского моря до селенья Цайн-Пхьеда… Я даже не поняла, сама ли я кричала тогда — или земля под моими ногами.

Но сквозь дым и плач камней, сквозь вой туманного ветра крик мой оборвался. Мгновение — и я не была уже сама собой: ветхая рука была возложена на моё чело... Мгела прочёл молитву, что звучала и как псалом, и как заклинание; щепоть соли приложил к моему лбу, и солёная, раскалённая боль сладким облегчением отозвалась в израненном сердце. Потом он обливал меня трижды из ковша тёплой водой, пахнущей травами, и проводил по устам моим каменным крестом, взятым из глубокой внутренней ниши в стене святилища. Голос хевисбери [7] был сух и ясен:

- Имя тебе — Мзекала... Кто звал тебя иначе — да забудет. Кто найдёт тебя — да увидит солнечный знак, от которого не уйти.

Двое пховских служек поставили меня на колени у порога амбара. Мгела торжественно вынес из святилища знамя, приложил его к моей склонённой голове и, сняв с неё белое покрывало, на которое я не имела больше права, навязал его на древко знамени. Один из служек обошёл меня по кругу, звеня бубенцами священного знамени и приговаривая: «Хахматский Крест [8], силою твоею приди на помощь Мзекале и избавь болящую от злых духов!»

- Будь счастлива в этом селе, - послышался откуда-то сверху голос хевисбери...

Омочив палец в крови жертвенного ягнёнка, Мгела вывел на лбу моём и на обеих щеках алые кресты; этой же кровью омыл мои плечи, грудь и кисти рук.

Я запомнила, как с правого плеча Мгелы слетел голубь, маленькое серое сердце, — он сел на край крыши святилища и совсем не пугался колокольного звона. Как поменялся в ту минуту ветер — дунул с долины, зелёный и влажный... словно взгляд Тариэла. Как сдержанно улыбнулся сам Тариэл, будто скрывал праздник в самом себе.

Ладонь Тариэла — удивительно тёплая — тихо коснулась моей, когда Мгела забирал у него серебряного жаворонка и скалывал его иглой вместе концы наших одежд... Прозвенев, покатилась в жертвенную чашу серебряная монета, прозвучал голос Мгелы:

- Знайте, что я обручаю эту девицу…

Мгела поднял каменный крест над нами обоими, и наконец услышала я слова, которых боялась, как огня, и ждала, как первого света:

- Да будет крест над вами, расцветите и состаритесь в сладости, в любви друг к другу.

Гул одобрения стал кругом, и круг этот замкнулся на мне. Я была в нём — и не была. Потому что рядом со мной в ту минуту словно встал отец мой, Олхудзур — не живой, а память, и лоб его был суров, как скала... Я снова видела глаза жрецов, святилище Дика-Сели, где по опустевшему жертвенному камню, горячему от взрыва, змеями бежали трещины… Мне виделся раненный осколком метеорита Сей, упавший на колени, когда Тариэл освобождал руки мои и тело от пут... Я видела кровь их на траве; мне казалось — это кровь моей совести…

Вечер окутывал Хахмати своим покрывалом. В доме Мгелы готовили угощение. Дом был просторный, пахнущий дымом, молоком и старым деревом. Был очаг, и вокруг него — голосистые мужчины в расшитых крестами рубахах, будто стая ласточек, вьющихся над отвесом. Сидя среди чужих голосов, под взглядами любимого, я чувствовала, как огонь поедает мои щёки. Я стыдилась и того, что сбежала от своего рода, и того, что была спасена, и даже — что, раскрываясь навстречу запретному счастью, не могла прогнать из памяти того, кто пострадал из-за меня, когда мечи встретились в смертном поединке… Я была не вправе забыть отца, забыть своё имя, священный долг — ведь за меня чуть не погиб Сей, чьё лицо будет преследовать меня в кошмарах и покаянных снах.

Я слышала, как пховцы просили Тариэла рассказать о наших приключениях, о том, как он снял меня с жертвенного камня, о нашем путешествии через царство мёртвых... Тариэл медленно отложил пандури и заговорил, не украшая слов напрасно, как водят коня по узкой тропе: осторожно и верно. Слово шло за словом, как ступени лестницы-бревна. Слушая его голос, я укрывала свою внутреннюю дрожь не покрывалом, а именем, наречённым Мгелой: Мзекала. Это имя сидело теперь у меня на лбу солнечной птицей, которую не спугнёшь ни хлебом, ни камнем.

Тариэл говорил, и голос его поднимал во мне волны — как летний ветер поднимал травы у дверей святилища. Не глядя на меня, рассказывал он пховцам о мраке Эла, о загадках подземного царя, о том, как чудом нашёл меня в чёрном озере ада, не боясь заблудиться навек... А я — изнемогала. Все внутренности мои словно таяли в нежном трепете, в невыносимом блаженном смущении. Каждый поворот его головы, каждый чуть слышный вздох, каждый взгляд его зелёных, почти детских глаз жгли меня, как раскалённый уголь. Я дышала часто и ловила себя на том, что дыхание моё сбивается, и тепло жизни поднимается к самому горлу, точно вот-вот задохнусь я от радости и страха. Прежде я не знала такой муки, не знала, как близки слёзы и счастье. Вся прошлая моя жизнь была лишь притенённой долиной, а теперь моя душа — тростинка, ждущая, когда её качнёт первое прикосновение ветра.

Я была нежностью и виной, огнём и водой. Я была Мелх-Азни, привязанной своим именем к прошлому, и Мзекалой, которую воззвали от смерти к жизни. И всё же страх мой не уходил. В каждом взгляде пховских мужчин я слышала шорох будущей ночи. Мне хотелось раствориться внизу, в долине, стать травой, исчезнуть... И, в то же время, мне хотелось — чтобы Тариэл всегда держал мою ладонь, чтобы мрак, в который падала моя мысль, оказался не пустотой, а убежищем. Всё это одновременно давило мне на грудь, как камень.

Снаружи уже темнело… Я тайком выскользнула во двор, прижалась к прохладному камню столба и стала слушать, как Тариэл выводит на струнах мелодию. Чуткий, словно птица, он встрепенулся, заметил меня...

- Иди сюда, Мелх-Азни, - неожиданно позвал меня он, не отрываясь от пандури, - ведь я чувствую, что ты здесь!

Голос его был мягким, как шелест листвы в летний полдень... Я не могла не подойти. Смущённая, я поспешно выбралась из своего укрытия и опустилась на скамью слева от него. Хахматские мужчины сейчас наверняка все разом повернулись, чтобы дружно глазеть мне вслед; просто спина плавится от их взглядов, скоро дыру во мне прожгут, похоже…

Интересно, понравлюсь ли я теперь ему – в пховской рубахе?! Такая толстая и тяжёлая ткань, - впечатление, что меня в истинг [9] со всех сторон зашили! Как только бедные местные девушки могут это носить?!

- Не прячься, — тихо сказал Тариэл, обернувшись ко мне, — здесь ты дома.

Я подняла глаза и встретила его взгляд — глубокий, как ущелья Орги. В нём отражались нежность, тревога и та решимость, что однажды отняла меня из рук самого Села [10] и бросила в этот чужой, но манящий мир. Я хотела сказать ему хоть слово о своей любви, но слова застряли в горле: смущение, радость, вина, тайный жар, — всё спуталось во мне.

В тот миг я увидела себя со стороны — девочку с чужим именем, с душой, выжженной жертвенным огнём и страхом. Я любила Тариэла, как любят солнце — зная, что оно может спалить, но не в силах была отвести от него взгляд. Я была благодарна ему за то, что он вырвал меня из когтей вечной смерти, и боялась, что не смогу быть достойной ни его, ни нового имени, ни того света, что возжёг во мне своим крестом прозорливый Мгела. Я боялась будущего, которое было мне уготовлено, трепетала перед надвигавшейся тьмой, что должна была стать нашей первой ночью. Я боялась той минуты, что должна была наступить, когда мы останемся вдвоём, и никто не спасёт меня ни от любви, ни от себя самой. Я была прежде девой солнца; теперь тьма сомнений и стыда окутывала меня: я не знала, как это — стать женщиной для того, кого люблю. Я хотела бы растворяться в его объятиях, как роса в лучах рассвета, но дрожала, будто лист на ветру, не зная, как переступить этот порог меж детством и зрелостью.

А ещё в груди моей жила тяжёлая, как свинец, вина перед наставником, перед отцом, перед Сеем, перед самим громовержцем Селом, которому я была посвящена. Я не знала, простят ли меня боги и предки, и не знала, смогу ли простить себя сама... Я впервые по-настоящему поняла: любовь — это не только радость и упоение, но и боль, и неизбывная тоска.

Но музыка Тариэла лилась и лилась, и в ней я слышала не только грусть и надежду, но и зов — зов к жизни, к свободе, к тому, чтобы стать собой, даже если для этого придётся пройти сквозь пламя. Музыка плыла, как дым от можжевеловых ветвей, которыми Мгела кадил мой лоб и волосы. Я слышала, как струна тоскует — и вдруг переходит в светлую трель, и сердце моё откликалось ей, как родник, в который падают первые капли летнего дождя.

Совсем недавно, в подземных коридорах Эла, в чёрных пещерах, где тьма была такой густой, что, казалось, можно было черпать её ладонями, мы с Тариэлом стояли перед Эл-да [11]. Владыка теней загадывал нам три загадки, от которых кровь стыла в жилах, но Тариэл, не дрогнув, смотрел в глаза самой смерти.

Мы держались за руки, как дети, которым страшно в темноте, и Тариэл шептал мне:

- Не бойся, Мелх-Азни, я с тобой, даже если весь мир обратится в прах!

Я отвечала Эл-да, сжимая в одной руке пальцы Тариэла — сильные, тёплые, пахнущие дымом и железом, — в другой — обломок солнечного хрусталика, и каждое слово было шагом по тонкому льду между жизнью и смертью...

- Эл-да морочит нас, — сказала я тогда Тариэлу вполголоса, — в его загадках всегда есть четвёртая, которую не произнесли вслух.

- Значит, мы нашли на неё ответ, — ответил он, чуть улыбнувшись, и посмотрел на меня так, что всё вокруг — стены, огонь, чудовища, души умерших — расступилось, как дым.

- Ты не одна, — повторял тогда мне Тариэл, — я с тобой, пока солнце светит над нашими горами.

В тот миг я поверила: даже из ада можно выйти к свету, если рядом есть тот, кто держит тебя за руку. Тогда я не дрогнула — теперь трепетала от одного лишь взгляда...

Ветер развевал бязевую занавеску на окне, и на мгновенье мне показалось, что за порогом снова раздаётся гул пещер Эла, и голос Эл-да прозвучал во мне: «Всё возвратится на круги своя, дочь солнца. Но ты — сама свой путь выбираешь.»

В глубине души я знала: ночь лишь начинается, впереди — испытание, которого не избежать. Я молилась безмолвно, чтобы мне хватило сил — быть достойной его любви, не предав тех, кто остался по ту сторону времени. И, с затаённой болью и робкой надеждой, я шагнула навстречу своей судьбе — меж светом и тенью, меж любовью и страхом, меж прошлым и будущим.

- Тариэл, твоя музыка... она говорит мне о доме, которого у меня никогда не было, — проговорила я, пытаясь скрыть дрожь в голосе.

- Музыка ведёт нас туда, где мы должны быть, — ответил он.

И в зелёном взоре увидела я отражение собственного сердца — те же страсть и робость, те же надежда и отчаяние...

- Но я... я не могу следовать лишь за мечтой, — прошептала я, опуская глаза. – Ибо судьбой мне был предначертан другой путь, ты знаешь.

- Судьба — это сеть путей, Мелх-Азни. Ты сама выбираешь, по какому из них пойти, — и слова его были словно тёплый ветер, обнимавший мою душу...

Когда он произносил эти слова, я верила, что сегодня вольна выбрать путь, а не стать той дорогой, по которой влачат меня, не спрашивая моей воли. Но я молчала, не в силах поднять глаза. Душа моя рвалась к Тариэлу, как птица к небесам, а тяжесть вины пригибала меня к земле. Вспоминались каменные стены святилища Дика-Сели, суровые лица жрецов. Где теперь наставник мой Элгур и отец мой Олхудзур? Их глаза были бы полны гордости, если бы меня избирали сейчас на служение богам! И Сей, бедный Сей, чья кровь пролилась из-за меня...

Тариэл, словно прочитав мои мысли, коснулся моей руки – легко, как касается ветер лепестков горного цветка:

- Прошлое – лишь тень, Мзекала. Оно не имеет власти над нами, если мы сами не отдаём ему эту власть.

- Но разве не я предала народ свой и веру? — голос мой завибрировал так же, как струна его пандури. — Разве не я теперь причина крови и горя?!

- Ты была для них жертвой, а не жрицей, – ответил он, и взгляд его сверкнул клинком на солнце. – Жертвой, которую я не мог отдать ни богам, ни людям. Разве может быть преступлением то, что предначертано самим Создателем?!

Он снова заиграл, и музыка его была подобна горному потоку – неудержимая, чистая, полная жизни. Мгела, мудрый хевисбери, благословил нас крестом сегодня, обручил перед Богом и людьми. Но что ждёт нас теперь в ночи? Я почувствовала, как кровь приливает к щекам... Я любила Тариэла всем сердцем, всей душой, и страшилась неизведанного… Страшилась и желала одновременно.

Ночь приближалась. Я слушала, как гудит за стенами праздник; лес шелестел, склоняя ветви к реке, и детские мои страхи смешивались со взрослым трепетом. Всё же я знала: идти надо теперь до конца, как бы ни жгло, как бы ни щемило сердце, — ибо солнце не спрашивает ветер, прежде чем вспыхнуть над горой. Может быть, ночь эта — всего лишь миг меж светом и тьмой; может быть, потом я встану на пороге пховского дома — уже не Мелх-Азни, даже не Мзекалой, просто — той, что любит, и прощает, и молится за всех, кто остался за этими дверьми, за этой любовью, за мгновением, что может сжечь или спасти…

- Когда ты так играешь, – прошептала я, – мне кажется, горы поют вместе с тобой.

Улыбка его была подобна рассвету над вершинами:

- Когда я смотрю на тебя, мне кажется, само солнце спустилось на землю!

- Я боюсь, – созналась я, – боюсь, что недостойна тебя. Что проклятие жрецов Дика-Сели настигнет нас...

- Проклятия бессильны против любви, – сказал он. Голос его был твёрд, как скала. – Ты – Мзекала, дева солнца. Сердце твоё чище горного снега, никакая тьма не может коснуться его.

Я хотела возразить, но в ту минуту тишину прорезал свист горящей стрелы, пролетевшей снаружи и вонзившейся в соломенную кровлю. Чёрным шипящим ужом метнулся над нами пылающий её след... Я вздрогнула — и мир треснул вдруг, как расколовшаяся глиняная чаша.

Мгела прокричал имя хати [12]. Гости его вскочили с мест, быстро обменявшись настороженными взглядами, и всё вокруг словно ожило, внезапно пробудившись от долгого сна. Дом хевисбери наполнялся звуками приближавшейся бури. Внезапно топот множества ног, звон клинков и громкие голоса во дворе оповестили об опасности. На Хахмати напали монголы!

Я не успела понять, откуда возникли враги: грохот, топот копыт, пронзительные крики и хрипы раненых смешивались в единый клёкот хаоса. Всё село шумело, будто лес, застигнутый бурей. Мужчины вскакивали, на ходу влетая в кольчуги, выхватывали мечи, женщины уводили детей...

Тариэл оставил пандури и вскочил на ноги, срывая с пояса меч. Лицо его, как у древнего воина, было полно решимости и силы:

- Они уже здесь! – воскликнул он. – Мы должны защитить тех, кто нам дорог!

Я почувствовала, как сердце моё сжимается от любви… и от страха за любимого. Я успела поймать последний взгляд Тариэла перед уходом, — настолько зелёный, что в нём можно было утонуть. Мне казалось: если бы сейчас я сделала хоть шаг!.. Ведь я должна теперь задержать его, не пускать туда, где рубят, режут, колют, пронзают, лишают жизни. Но я подумала, что не имею на это права.

- Тариэл, прошу, будь осторожен! — воскликнула я в порыве — и лишь на миг дотронулась до его запястья, чтобы в этом жесте передать ему всё, чего не сумею сказать, если уже не станет времени для слов...

Тариэл крепко схватил меня за руку и молниеносно затащил обратно в дом — в укрытие.

- Для тебя я стал бы горой, которую не смогут сломить! — пообещал он мне, прежде чем исчезнуть в суматохе битвы, и бросился к выходу. — Не покидай это место, слышишь?! — крикнул он мне, прежде чем исчезнуть в толпе.

Тело моё, лёгкое, слабое, ещё трепеталo после обрядов; только-только я почувствовала облегчение и умиротворение… — мир снова рухнул! Сердце захлебнулось страхом — за себя ли, за Тариэла ли, за остальных пховцев, — уже было и не различить…

Дальше всё было в дыму. На крыше бесновался жаркий огонь. Он разъедал кровли, крики и топот становились всё ближе, а я не могла ни вздохнуть, ни вскрикнуть. Тени за окном метались, как призраки. Казалось, сама земля стонет, и духи войны уже пляшут дикий свой танец на развалинах Хахмати. Я бросилась к окну, сверху тут же посыпались камни, нагибая книзу мои плечи. Площадка перед домом стала тесной — будто ножны, в которых больше не умещается меч. Глаза мои отыскали Тариэла в толпе — он стоял вместе с другими пховцами, выставив меч перед монгольскими конниками... Защитник мой, певец с голосом ветра! Стрелы летели на них со всех сторон.

Я молилась всем богам, которых помнила, и тем, чьих имён не знала. Я взывала к Матери вод, Хи-нан [13], чтобы она уняла кровь раненых и не дала ей до конца вытечь; я шептала ветрам, чтобы унесли они обратно вражеские стрелы... Я просила молча, без слов, чтобы мой Тариэл остался жив, чтобы хоть чудом он выжил в этом кромешном аду, чтобы хоть одна искра надежды не погасла...

Всё происходило, как в дурном сне, где каждый звук был предвестием беды, каждый отблеск пламени — словно чьей-то последней улыбкой. Сердце моё лишь умоляло, борясь с отчаянием и болью: «Прости меня, Тариэл! Прости меня, родная Мелхиста! О, древние ерды [14] и духи предков, - спасите хоть того, кого я люблю больше жизни… возьмите лучше меня жертвой вместо него! О, боги, если вы слышите меня… — защити его, пховский Христос-Бог, новое, непознанное моё Божество, которого едва обрела я!»

Но судьба сплетала уже свои нити. Битва разгоралась с неимоверной яростью. Среди хаоса и криков, в самый критический момент, когда камни стен рушились на защитников Хахмати, когда закованные в сталь тела их падали во прах, — выглянув из окна, я успела услышать лишь последний возглас Тариэла, простёртого в крови — новое моё, крещёное имя, вырвавшееся из глубины живого тела, оттуда, где заканчивается дыхание:

- Мзекала!!!

Он выкрикнул моё имя — и тут же упал, залитый кровью… Эта стрела — одна лишь беспощадная стрела! — вдруг сорвала глухой стон с его губ... Мой голос порвался и рассыпался. Друзья его кинулись к нему...

В тот миг я ощутила, как вокруг всё пустеет, становится растянутой нитью, вдоль которой трепещут узелки света... Будто кто-то подошёл ко мне сзади и, не дожидаясь позволения, обнял ледяными руками. Видно, все боги отвернулись в тот миг. Я не знаю, сколько длился этот миг между жизнью и смертью, между трепетом сердца и рёвом пожарища. Стены дома дрожали от ударов, земля наполнялась воплями воинов и звоном стали, — а я оставалась одна в этом мгновении… Всё во мне, казалось, застыло — лишь слёзы, которых я не позволяла себе, жгли где-то внутри. Когда я услышала последний крик Тариэла — «Мзекала!» — я поняла: судьба неумолима, как бурная река, и всё, что мне остаётся, — плыть по её воле, не зная, где берег.

Теперь я была одна. Жрица без храма, дочь без отца, невеста без жениха. Изгнанница между мирами, меж прошлым и будущим, меж любовью и виной... Я сидела, сжав в ладонях край своей тяжёлой пховской рубахи, и молча глядела из окна во двор на пустую скамью, где ещё только что сидел со мною рядом мой Тариэл, мой Торола-Жаворонок [15] — и вдруг всё стало нереальным, зыбким, как отражение луны в ночной реке.

Мир вокруг меня задрожал, как отражение в потревоженной воде. Я почувствовала, как невидимая сила подхватывает меня, кружит в вихре времени и пространства. Перед глазами замелькали образы: белое святилище на обрыве скалы, лицо наставника, склонённое над каменной плитой жертвенника, древняя рука, пишущая огнём на судьбе, ослепительная вспышка молнии...

Где-то там, за реками и ущельями, в прежней моей жизни, в Цайн-Пхьеде — наставник мой Элгур, упрямый, точно тур, и терпеливый, как зима, ремнями обвязывал расколотый древний жертвенник. Он открыл под священным камнем разверстое, тёмное горло портала — круг, в который глядели века, не видя дна. Удар молнии — то ли небесной была она, то ли из недр самой земли? — вспорол кровлю святилища Дика-Сели, расколол угольную тьму так, что вспыхнул и затлел краешек самого времени. Старый жрец стиснул челюсти, произнося имена тех, которые не хотят, чтобы их называли вслух, из последних сил толкнул порог мира, как толкают створки тяжёлых врат...

Я почувствовала, как под ногами сотрясается земля. Надо мною внезапно с оглушительным треском раскололся на части воздух... Я подняла глаза, и сердце моё словно смялось от ужаса: в потолке дома хевисбери Мгелы над моей головой, под глухой вибрирующий гул, разверзалось небо, образуя словно бы круглый вход в воздушный туннель — точь-в-точь такой, какой уже довелось мне видеть в подземных катакомбах у нас под Цайн-Пхьедой; и в глубине того туннеля я ясно видела лицо старца, обрамлённое длинной белоснежной бородой... Никаких сомнений больше — то был мой наставник, Элгур! Он тоже видел меня, смотрел на меня прямо в упор! Он звал меня — не новым, христианским, нет! — прежним моим именем:

- Мелх-Азни!!!

Имя моё разносилось эхом среди гор, звенело в моих ушах, штурмом шло по моим жилам, требуя ответа...

- Вернись! — доносился властный призыв учителя. — Вернись, Мелх-Азни! Твоё место здесь!

Я застыла, раздираемая сомнениями — что значило теперь вернуться? Неужели покинуть рисковавшего за меня жизнью Тариэла, бросить его гибнуть здесь одного?! Или — остаться, сгинуть рядом с ним, умереть ради любви, быть похороненной под ударами копыт чужеземных коней?!

- Tариэл! — закричала я, не в силах пошевелиться. — Нет, я не оставлю тебя!

Но тело моё словно уже не принадлежало мне; по-видимому, восстановленный Элгуром портал против моей воли непреодолимо затягивал меня вверх, в отверстие, открывшееся в небе. Я ощущала, как невидимая сила вырывает меня из этого мира, уносит сквозь века, сквозь горы и реки, сквозь саму ткань вселенной. Не стало больше ни пространства, ни времени — лишь боль и свет, лишь зов, разрывающий душу. Я не выдерживала непосильного противостояния; тем временем в голове моей рождались мысли, наполнявшие меня всё более страшным и глубоким ужасом: теперешние страдания, потеря любимого, душа, разрывающаяся надвое, — не цена ли это моего предательства? Достойна ли я свободы, счастья и любви, — я, предавшая семью, наставника и родную землю?!

Меня закружило в вихре; я словно взмыла вверх — и тут же рухнула обратно, будто сражалась внутри себя с двумя силами, с двумя противоборствующими мирами, разрываясь между долгом и любовью, между прошлым и будущим… В следующий миг тьма поглотила меня. Я поняла, что больше ничего не могу изменить. В вихре, перекрывающем дыхание, непостижимая сила влекла меня всё выше по туннелю, швыряя о стенки, переворачивая в полёте...

Сила, до которой нельзя было дотронуться рукой, коснулась меня дыханием сладкого ветра. Она пахла знакомым дымом, от которого из души шли слёзы. Она винила меня и отпускала. Она говорила — не слухом, сердцем: заплатишь, но не здесь.

Я протянула ладони — пытаясь хоть как-то удержаться за этот дом, за имя, за взгляд, за крик, — но пальцы мои лишь проходили сквозь свет. Я услышала грохот шагов вокруг — не человеческих, не конских, — казалось, будто это шли в бой сами камни. И меня оторвало от земли, от имени, от вины моей и счастья…

В сердце моём сочится та чистая печаль заката — о том, чему не суждено было сбыться, о том, что каждая любовь всегда немного — прощание. Сердце моё всё ещё хранит память о том, кого оно любило; до сих пор в снах моих звучит тот мотив, который я не могу забыть, — мотив, который я помнила до тех пор, пока не встретила его снова — в ином времени, в иной жизни...

В самые тёмные ночи, когда дым с вершин вьётся к небу, мне слышна мелодия пандури — тонкая, как лезвие кинжала. Но тогда это казалось вечным прощанием — теперь же стало началом. Я буду слушать её, пока сумерки не сгустятся в свет, я говорю себе: дорога не одна. И выберу я ту, что ведёт в древние горы — туда, где меня ждут. Там имя, которое мне дали, и крик, который стал моей судьбой.

Я та, кто помнит и запах праздника, и тёмный вкус горечи, и музыку Жаворонка, звучащую в сердце даже тогда, когда вся земля молчит. И в следующей жизни, под иным солнцем, в иных стенах — я буду ждать того мига, когда голос его вновь позовёт меня издалека.

И тогда — даже сквозь времена — я отзовусь. Я приду. Через боль, через времена, через камни. Я приду туда, где назвали меня Мзекалой, и толкну створки ворот так, чтобы отозвалась моя гора...

Я знаю: пока живёт память, пока во мне звучит его музыка, — я не одна. Я — Мзекала, дева солнца, путь мой ещё не окончен.

ТОНКИЕ ГРАНИ РЕАЛЬНОСТИ

...Жизнь моя разломилась надвое – до лекции и после. Профессор Зураб Пирвели, прилетевший в тот день в наш пятигорский универ из Нью-Йорка, пользовался в народе репутацией гения - и немного чудака. Речь знаменитого физика о временно-пространственных мостиках и переходах в древних «местах силы» взорвала сознание всем слушателям, словно красочный фейерверк.

Лекция была настолько захватывающей, что я залипла. Мозг буквально плавился от его теории… Казалось, ещё чуть-чуть, — и Пирвели достанет из кармана машину времени и покажет всем, как она работает!

И чем больше говорил профессор, тем больше я чувствовала, что уже знаю всё это. Будто слова его были частью мозаики, которая складывалась в моей голове.

Все остальные уже давно рванули в кафешку обсуждать только что услышанное. Я стояла у окна в опустевшем университетском коридоре, молча растворяясь в созерцании заката. Вокруг царила тишина, нарушаемая лишь отдалёнными звуками шагов…

- Зураб Вахтангович, простите, что задерживаю, — нервно пробормотала я, когда на пороге аудитории появилась наконец высокая нескладная фигура в синем пиджаке, — можно вас на минутку?

- Элиса, кажется? Я заметил ваш явный интерес на лекции. Вы хотели ещё что-то обсудить? — с лёгкой усмешкой спросил профессор, остановившись передо мною и скрестив руки на груди.

Я глубоко вздохнула, собираясь с духом:

- Знаете, ваша лекция — просто бомба. Ваши идеи о параллельных мирах и всё такое – это… реально круто! Но... я не просто так пришла, не из-за любопытства только. Есть кое-что, чем я хотела бы с вами поделиться. Я... как бы это сказать... В общем, у меня есть опыт... взаимодействия с другими мирами.

Профессор вовсе не выглядел удивлённым — скорее увлечённым. Он поднял бровь, заинтригованно наклонив голову и глядя на меня поверх очков:

- Продолжайте… я внимаю.

- Зураб Вахтангович… вот вы когда-нибудь слышали о феномене, который происходит из-за событий, происходящих одновременно в разных временных плоскостях?! Это даёт ощущение, будто все наши действия в прошлом и настоящем переплетаются, — торопливо объясняла я, стараясь не упустить ни одной детали. – Ну, такое… типа déjà vu… на стероидах… но в масштабе жизни! Я была в Цайн-Пхьеде, если Вам это название о чём-нибудь говорит...

Профессор удовлетворённо закивал, глаза его заблестели, как у ребёнка, нашедшего сокровище:

- Правда? – он заметно воодушевился. — Цой-Педе? Ах да, вы ведь из Чечни? О, конечно же, у вас там огромный пласт неисследованных возможностей для специалиста! Вот как, оказывается… Расскажите подробнее, чем вы там занимались. С вами произошло что-нибудь необычное?

- Видите ли, — продолжала я, стараясь держаться спокойно, но мой голос пресекался от волнения, — мне часто снятся сны — целые сценарии, где я — не совсем я. В этих снах я вижу себя в Цой-Педе… ну, то есть, я как бы живу там, в тринадцатом веке, на территории древней Чечни. Будто, знаете, снимаюсь в историческом сериале на Netflix! Меня там зовут Мелх-Азни, и я — послушница жреца, который годами обучает меня магии, травничеству, готовит к принятию сана...

В табачных глазах профессора заплясали огоньки любопытства, будто он только что обрёл потерянный том с древними знаниями:

- Потрясающе! — серьёзно произнёс он. — Возможно, ваши сны — не просто игра подсознания, а нечто большее. Своего рода окна в параллельные реальности, где вы существуете одновременно в других измерениях. Это можно трактовать как феномен пересечения временных плоскостей… Стоп! А вы точно уверены, что это не просто фантазии... или, скажем, сны?

- Не фантазии. И намного больше, чем просто сны, — покачав головой, твёрдо заявила я. — Это как два мира, которые сосуществуют одновременно, и я, получается, сразу живу в обоих. А ваша лекция дала мне надежду, что я не одна такая! Это приходит — вспышками сознания… из другой жизни! Вот хотите, например, в подробностях расскажу ужастик — как я однажды ассистировала наставнику при трепанации черепа?!

Профессор слушал меня внимательно, не перебивая, и запнулся на мгновение, прежде чем ответить.

- Элиса, – произнёс он наконец, – запомните: реальность многогранна. Наши прошлое и настоящее связаны куда больше, чем мы можем себе представить! Вот ваша история как раз свидетельствует о существовании параллельных миров, о которых я говорил; и ваш личный опыт может быть ключом к их познанию. Исследование таких явлений находится на передовой линии науки. Возможно, учёные в недалёком будущем найдут ответы на ваши вопросы, если займутся углубленным изучением этого феномена.

Профессор сосредоточенно потёр подбородок, глаза его неожиданно блеснули азартом:

- Но что, если… возможно, Элиса, вы и есть наш мост?! То есть… вы, как обладательница уникального дара, могли бы принять участие в особом флагманском проекте, став связующим звеном меж временами и пространствами... Надеюсь, вы не против, если мы продолжим эту беседу завтра в лаборатории? Думаю, нам найдётся о чём поговорить!

Кто знает, куда заведёт меня это странное путешествие между мирами?! Я почувствовала, что наконец-то нашла человека, который может помочь мне разобраться в этом странном переплетении реальностей. Внутри искорками разгорался новый огонь и сердце наполнялось надеждой. Может быть, я не одна такая? Может быть, эти мои сны о прошлой жизни — не просто сны, и там, в том времени, Тариэл на самом деле жив и всё ещё ждёт меня...

- Зураб Вахтангович… — наконец решилась я, — вы знаете, я готова на многое… в общем, пойду до конца, чтобы разгадать эту тайну, — и, возможно — попытаться изменить прошлое! Ведь если допустить, что всё это правда, и что там… я действительно встретила его…

Профессор недоумевающе заулыбался:

- О ком идёт речь? Если я вас правильно понял, — он поправил очки, глядя на меня в упор, — вы утверждаете, что нашли себе там парня?.. А теперь вы вернулись в будущее, а ваш бывший остался в прошлом, так?! Прямо как эта Клэр из американского фильма с бесконечными продолжениями… смотрел недавно, как он там назывался-то… — «Чужеземка», что ли…

- Не смейтесь! – от нахлынувшей злости я едва не расплакалась. – Всё не так. Никакой он не бывший! Но как же мне вам объяснить?!. Тогда - он был хевсурским воином, певцом… Тариэл… Все называли его Жаворонком. Мы любили друг друга. А теперь он… Нет, это очень личное! Вам, боюсь, не понять…

Профессор сделал шаг ближе, наклонился ко мне, его голос стал мягче:

- Так что же случилось с этим Тариэлом?

Я упорно смотрела в окно, на закатное солнце, словно пытаясь увидеть там ответ.

- Не знаю, в том-то и дело! — с грустью ответила я. — Каждый раз, когда я просыпаюсь, у меня остаётся чувство, что он — где-то рядом, просто в другой временной плоскости. Он снится мне, и так часто, что мне кажется — я знаю его лучше, чем кого-либо здесь, в этой реальности! Скорее всего, он погиб тогда... но продолжает жить — в моих снах, в том мире! А его песни, его голос... они всё ещё со мной, понимаете?!

ПРИМЕЧАНИЯ:

[1] Пандури (груз. ფანდური) — грузинский народный трёхструнный щипковый музыкальный инструмент типа лютни. Наиболее популярный народный музыкальный инструмент в восточной Грузии. Самое раннее упоминание о пандури встречается в произведении автора V века Евсевия Александрийского. В средневековых рукописях можно найти изображения этого инструмента. Корпус инструмента деревянный, долблёный, грушевидной формы, цельный, тыльная сторона инструмента украшена резьбой. Орнамент инструмента очень изящен, в нём отражены архитектурные мотивы, растительные узоры, характерные для местного колорита различных регионов Грузии. Для изготовления пандури используются сосна или ель, струны у этого инструмента жильные. Играют на пандури в основном мужчины. В его сопровождении поют эпические, шуточные, любовные, а в горных районах - героические песни. Это основной инструмент для сольного исполнения и аккомпанемента, без него не обходится не одно веселье, именно поэтому эти инструменты сохранились до сегодняшнего дня.

[2] Дедабодзи (груз. დედა ბოძი) — опорный столб, поддерживавший деревянный свод в грузинских строениях. Обычно он имел форму дерева с широкой кроной. Это был одновременно и символ богини-матери, охраняющей семью, и древа жизни, — святыня жилища. Столб украшали резьбой, символизировавшей крепость дома и рода. На нём изображалась календарная символика: два солнцеворота — летнее и зимнее солнцестояние (вверху и внизу), а также весеннее и осеннее равноденствие (в центре). Двенадцать квадратов обозначали месяцы. По важности значения несущий столб соотносился с матерью и называли его дедабодзи, т. е. «мать-столб». Термин дедабодзи используется также в значении столпа, основы, краеугольного камня чего-либо (концепции, системы взглядов, учения, веры).

[3] Мелхиста (чеч. Маьлх-йист — «солнечный край») — обширное ущелье с 14 селениями, жители которого поклонялись огню и солнцу. По мнению А. С. Сулейманова, такое название могло произойти в силу того, что в этом районе поселки расположены с солнечной, южной стороны гор, хотя Ю. Д. Дешериев считал, что солнце могло быть тотемом у местных жителей (они называли себя «маьлх-ий» — «дети Солнца»).

[4] Дакочва (груз. დაკოჩვა - «привязывание») — 1) хевсурский обряд, который использовался для приобщения невесты к святилищу мужа. Обряд совершали во время храмового праздника; 2) обряд спасения больного человека, заворожённого нечистой силой. Закалывали жертвенного козлёнка и, разорвав на части, там же бросали; зажигали также свечи; некоторые к этому случаю пекли жертвенные лепёшки «садобило», чтобы задобрить злых духов. Считалось, что, если над заворожённым не выполнить вовремя обряда «дакочва», им завладеют злые духи и он может покончить самоубийством.

[5] Ц1ив (чеч.) — святилище, храм. Относится к основным словам чеченского языка, производным от огня.

[6] Эл (чеч. 1ел) — подземный мир, мир мёртвых.

[7] Хевисбери (груз. ხევისბერი; букв. — «старейшина ущелья») – религиозный, светский и военный глава хевсурской общины, пожилой человек, ведущий монашеский образ жизни. Хевисбери выполнял различные ритуалы и церемонии и руководил приготовлением священного пива. Исторически грузинские патриархальные общины горцев пользовались определённой автономией и не интегрировались в феодальную систему. Они избирали свой собственный совет старейшин и лидеров, который выполнял функции судьи, священника и военного лидера и подчинялся только грузинским монархам. Хевисбери стоял гораздо выше, чем любой священник или власть имущий, который руководил духовными, ритуальными и нравственными делами гор. Он избирался своими сверстниками не на основании возраста или богатства, а за свои более глубокие качества (особые ритуальные, мифологические и эзотерические знания, унаследованные им от его предков). Иногда его должность давалась ему во снах. Он решал все вопросы права, председательствовал на праздниках и священных церемониях; он один подходил к святилищу и совершал жертвоприношение, принося мир умершим и умиротворяя божество.

[8] Хахматский Крест (Хахматис-джвари или просто Хахмати) — молельня, святилище в хевсурском селе Хахмати, где помещена икона («джвари» для грузин-горцев означает не «крест» в привычном понимании, а икону местного покровителя). Хахматский Крест считался в Хевсуретии большой святыней. Он был покровителем женщин. К нему вели на поклонение душевнобольных – для исцеления. К нему же обращались с молениями женщины, не имевшие детей или не имевшие мальчиков. Роженицы просили Хахмати о благополучном разрешении от бремени. Для его сестриц («добилеби») Ашекали, Мзекали и Самдзимари пекли культовые лепёшки, называемые «садобило». Иногда здесь во время засухи выполняли обряд возжигания – «мосанто»: приносили Хахмати две поджаренных на масле лепёшки, устанавливали на них восковую свечу, которую зажигали перед Хахматис-джвари, прося о ниспослании дождя. Хахмати считался также покровителем скота. Испрашивая у него богатого приплода, женщины приносили ему в дар масло, полученное от молока впервые отелившейся коровы. Если кто-нибудь хотел просить у Хахмати умножения конского поголовья, он должен был принести ему жертву – заколоть ягнёнка или барана. Также, по хевсурскому поверью, Хахмати охранял скот как от воров, так и от хищных зверей. Тот, кому покровительствовал Хахмати, был совершенно ограждён от чьих бы то ни было попыток нападения и ограбления; к его дому не могли приблизиться ни воры, ни хищные звери, ибо Хахмати тотчас же ослеплял их. Народное сказание повествует, что однажды бесы угнали хевсурский скот. Огорчённые хевсуры обратились за помощью к Хахмати, и последний тотчас же послал вдогонку своего подручного («мцевари»), который отобрал у похитителей скот. После этого Хахмати вверил охрану скота этому мцевари, молельня которого находится близ Хахматис-джвари. Парадоксально, но Хахмати также поклонялись и кистины (чеченцы), при этом как раз прося содействия в своих разбойничьих набегах!

[9] Истинг (кист.) / истанг (чеч.) — традиционный вайнахский коврик с бахромой, который местные мастерицы в старину валяли из войлока и шерсти. Каждый узор на истинге имел своё значение. Так что знающие люди могли читать такие ковры как книги — с помощью узоров рукодельницы порой зашифровывали целые послания. Например, по орнаменту можно было определить, в какое время был сделан ковёр. Если рисунок содержал в себе солярный знак, значит, истинг сваляли в мирное и благодатное время. О мире свидетельствовали и ровные, симметричные рисунки, а вот любая асимметрия в узорах — о войне и тревоге. Изображение «древа жизни» на ковре служило посланием для потомков: помни свои корни и живи так, чтобы потомки гордились тобой. Широко распространённым орнаментом были бычьи, бараньи и оленьи рога, символизирующие изобилие и благоденствие.

[10] Сел (кист.) / Села (чеч.) — в вайнахской мифологии бог грома, молнии, дождя и домашнего очага. Суровый, но справедливый бог, от которого зависит судьба и благоденствие народа. Живёт на вершине горы Башлам-корт (Казбек) со своей огненной колесницей. Селу подвластны люди и боги; в его бурдюках из шкур животных заключены стихии: из них он выпускает снежную вьюгу, мороз, молнии, гром и звёзды. Радуга — лук Села, который он вешает на небо, молнии — его стрелы. Сел приковал к горе и обрёк на вечные муки нарта Пхармата, похитившего у него огонь для племени орстхойцев. По этой причине в среду его месяца (Сели-бутт), по старому вайнахскому календарю, было запрещено носить угли или пепел.

[11] Эл-да (чеч. 1ел-да, т. е. «Хозяин Эла») – в языческой религии вайнахов инфернальное божество, бог подземного мира Эл. Сын демиурга Дела, брат бога Ялата и богини Тушоли. Его описывают сидящим в башне, воздвигнутой из костей. Он решал судьбы мёртвых, будучи властителем их душ. Считалось, что он доставляет души умерших праведников в рай на священной кобылице Са-цена-гила. Человек умирал тогда, когда Эл-да желал забрать его к себе. Если предсмертная агония длилась долго, Эл-да приносили жертву с просьбой поскорее забрать умирающего. Был также связан с ночным небом, со звёздами.

[12] Слово «хати» (груз. ხატი – «икона») могло употребляться у хевсуров в значениях: 1) святой или божество этого класса, крылатый ангел, «привратник Божий», подчинённый верховному божеству Мориге Гмерти; 2) его проявление (в виде образа, предмета, реального или воображаемого животного) и 3) место (храм, святилище, молельня), где ему поклонялись. Здесь имеется в виду местный хати – Хахматский Крест, иногда носивший также имя св. Георгия.

[13] Хи-нан (кист.) / Хи-нана (чеч.) — «Мать вод», богиня воды, живущая в горных ручьях. Показывается из вод ручья в виде полуженщины с рыбьим хвостом, иногда представляется также в облике лягушки или совы. Сочувствует людям и предупреждает их о бедствиях. Чеченцы рассказывают, что за четыре месяца до взятия русскими аула Цюрик-Юрт в 1851 г., она явилась в этот аул и предсказала его падение. Являясь в общество, которое должно постигнуть несчастье, Хи-нан плачет и тоскливо поёт грустные песни, похожие на причитания. Хи-нан заставляет воду течь, не отдыхая ни днём, ни ночью. Лишь за полчаса до рассвета она засыпает на мгновение, а в остальное время трудится. В тот миг, когда Хи-нан засыпает, вода не течёт, а застывает и густеет. Тому, кто войдёт в воду в это время, Хи-нан не причинит вреда, а также исполнит любое желание, которое будет произнесено над загустевшей водой.

У Хи-нан были родники с живой и мёртвой водой. Люди давно научились различать эти воды: одни из них были целебными, другие губительными. Несмотря на благой нрав богини, её «подопечные» (реки) иногда требовали человеческой жертвы. Например, поверье гласит, что река Терек сказала реке Армхи: «Если ты сумеешь донести до меня человека, я спрячу его», а когда река Асса начинала «свистеть», люди старались обходить её стороной, говоря, что Асса проголодалась и ей нужна человеческая жертва.

[14] Ерда (чеч. «эрд» – «дух») — малое божество, местный бог-покровитель. У каждого народа и даже тейпа могли быть свои покровители, известные только им, но бывало, что культ данного покровителя был распространён у нескольких родов сразу (Мятсели, Тамаш-ерда, Молдз-ерда). Под влиянием культа предков, нередко такими покровителями становились бывшие когда-то основателями родов уважаемые люди, предсказатели или даже убитые молнией. У богов-покровителей существовала своя иерархия, они делились, в свою очередь, на старших и младших. Младшие покровители могли передавать старшим просьбы людей.

[15] Торола (груз. ტოროლა) – Жаворонок (прозвище героя)

ЛитСовет

Только что

ЛитСовет

Только что