Читать онлайн "Повесть послехронных лет, или Записи-ком об инциденте"

Глава: "Часть первая"

Глава первая

В столовку я пришёл на кухонную половину снять пробу с блюд завтрака, но кашевар Хлеб встретил с известием: «Спазнилися, Старшыня. Паляводы макароны па-флоцку ужо даядаюць». Меня покормить норовил тут же на кухне, сулил чем-то «асаблива смачненьким», но я потребовал подать порцию макарон, как всем, принести в обеденный зал. Хлеб, кивнув, пожаловался:

— На второе приготовил я, Председатель, кофе, замест кампоту. Зяма, невидаль такая, расщедрился с чалмы. Але кисяля запатрабавали, сядзяць, чакаюць.

«Хрон им, а не киселя», — возмутился я и, пропуская кашевара к проходу из кухни в помещение раздаточной, призвал:

— Вперёд.

В раздаточной кивнул на клеёнку с белым по красному фону горохом. Порезанная на узкие полосы она занавешивала арочный проём в стеновой перегородке другой половины столовки — обеденный зал, салон. Камзолы из такой клеёнки носит начальствующий состав «атомных теплиц» — дорогой материал.

— Отломилось от чалмы?

— Ага, ад Зямы адламаецца, трымай кишэню шырэй, — фыркнул Хлеб, — кок его корабельный, земеля и приятель мой, подогнал. И стол, увидишь в трапезной, накрыть хватило, — с умилением глядя на занавеску, похвастался кашевар.

— Открой. И говори по-русски.

Хлеб ключом вагонного проводника открыл замок входной двери в салон, прислушался и подивился:

— Уснул, кажись. А то весь завтрак пронудил дай, да дай. Забраться на крышу как-нибудь ночью и там сдохнуть грозился, алкаш конченый. Странно как-то, осмелел, оборзел вконец, или допился до белки.

Фельдшер Камса — понял я, о ком сокрушался кашевар. До сего дня ни чем таким не грозил, вообще ни как не бунтовал. Я налёг плечом на дверь и впечатал пьяницу в угол.

— Председатель, я за макаронами, через минуту подам! — тут же заперся на ключ Хлеб.

* * *

По мере привыкания к полутьме, я всё явственнее различал на красном среди россыпи белого гороха котелки и кружки цвета бурой зелени — из солдатского набора походно-полевой посуды. «Ляпота», — похвалил я кашевара. Снял и повесил плащ-накидку на крючок в углу — упрятал храпевшего фальшиво фельдшера: Камса узнал меня по голосу, потому и притворился спящим.

Жар от камина в зале и тепло из кухни добавляли духоты воздуху и без того здесь тяжёлому. Принюхался. Обычную вонь резиной сегодня разбавлял душок просроченной тушёнки. А что другого ожидать от даров менялы в чалме с чучелом гиацинтового ары — попугая, птицы самой дорогой, самой редкой и самой большой в своём семействе. Ара в чалме с перьями заменяет меняле своего рода кокарду, означавшую профессиональную принадлежность. Вчера за застольем Зяма распинался:

— Я Гильдии менял за приём в сообщество подогнал не одну тонну консервов. Выменял их у копателей, те на бывшей территории Германии нашли стратегические запасы Бундесвера — тушёнку из мяса морской черепахи. Вот остаток от взятки привёз угостить друзей.

— За гостинец, моё почтение, — поблагодарил я.

Гостинец от корабельного кока на кухню Хлебу доставил юнга с поклоном и запиской: «Шаноўнаму прыяцелю и земляку дарагому». Оба кашевар и кок — белорусы, одни только этой национальности, и в колхозе, и в команде Зяминого парусника. Потому и сдружились накрепко. Дары мале́ц принёс завёрнутыми в кусок клеёнки, которой, располосовав на полосы, и украсил кашевар стеновую арку. Восторг и особую благодарность приятелю вызвал целый рулон этой же клеёнки. Раскатав по столу, Хлеб буро-зелёные котелки и кружки по гороху расставлял с огорчением — портил такую красоту.

* * *

На мой приход и возню с Камсой полеводы внимания, казалось, не обратили. Парни лет семнадцати-восемнадцати бросали на пальцах кому допивать колу из остатков вчерашних Зяминых даров. Мужики, пожилые старослужащие, все рубежа шестидесяти лет, потягивали из кружек чай — чифирили. Пили сосредоточено без лишних разговоров.

На скамьях за столом сидели без бушлатов, в одних трусах и тельняшках. Но обутые в рыбацкие сапоги. То, что ослушались моего требования разуваться в тамбуре меня, председателя колхоза, конечно, возмутило — до сего дня оно выполнялось. Вывело из себя то, что сейчас сапожными отворотами, вечно замызганными на работах в поле, елозили по дощатому полу, всегда добросовестно выдраенному кашеваром до безупречной чистоты, к тому же, непременно навощённому свечным воском до лоска. Где только брал? Подозревал я, экономил Хлеб на Зяминых сладостях, на той же коле и огуречном спрайте, чтоб выменять свечные огарки у ребятни из соседней деревни. Рвению кашевара я благоволил, ставил в пример, но чистоты в спальном бараке у полеводов как не стало с переходом на колхозное «житие-бытие», так по сей день и не наблюдалось. Потому-то я однажды и потребовал в сердцах не только бушлаты, обычно мокрые от дождя, оставлять в тамбуре, но и сапоги скидывать. «Боты» — восторженно назвал кашевар Хлеб сапоги, когда их меняли у менялы за матросские прогары. Так у полеводов и повелось. Резиновые с подпаховыми отворотами из тюленьей кожи, когда-то такие пользовали поморы на промысловых судах, ныне в промысле, да и на берегу повсеместно, голенища раскатывают по бедру до паха, так носят чаше, чем по-мушкетёрски с отворотами ниже колен.

* * *

Несколько мест в конце стола под аркой пустовали. Ухватившись за ручку потолочного люка, я перемахнул через котелки с кружками и подошёл к камину. Грелся у огня и прихлёбывал из жбана, стоявшего и всякий раз меня поджидавшего на полке. Собрался было рявкнуть «почему в ботах» — как услышал:

— Ротный, товарищ полковник, да сколько нас испытывать будут?!

Я поперхнулся. Вытер рукавом губы и повернулся на голос — спрашивал старший бригадир Кабзон, в прошлом старший сержант Йосеф Кобзон, заместитель ротного старшины, нынче в колхозе мой зам.

— Ведь проходили ж не раз до кампании. Натерпелись! Красные канавы в печёнках сидят. А норы в кораллоломнях… четверых бойцов потеряли. И каких бойцов! Воинов! Дедов, не салаг. И на тебе, теперь и здесь на острове «Испытание штабное». Какого хрона?

Звеньевой Селезень, сидевший ко мне спиной, крутнулся на скамье и разорвал надвое по груди тельняшку.

— А мы, разведка! Неделями по червивым лазам ползали, света божьего не видели. Да в тех норах в сравнении с этим грёбаным островом — рай! Ты, ротный, уверял, что год только здесь покантуемся, отдых сулил с фруктами и овощами от пуза, а что едим?! Драники из топинамбура обрыдлого. Посмотри, как от пюре с ягодой кислющей зубы оскоминой скрутило!

Селезень осклабился. Я вернул жбан на каминную полку.

* * *

Со времени как топинамбур составил львиную долю колхозного урожая, стал основным продуктом в рационе питания, ни кто на здоровье не жаловался, но все как один маялись зубами. У половины полеводов передние резцы удлинились чуть ли не на четверть, торчат из губ разверстых. У остальных вправились глубоко в рот — под язык и нёбо. Одни — оскалены, злые, как звери, слова не вытянешь. Другие — с губами в ниточку, молчат, как рыба об лёд. А заговорят, не разобрать о чём.

У меня верхние резцы на местах, нижних передних нет — протез съёмный, бюгель, «челюсть» ношу. Как и мне, так же свезло только завхозу, кладовщику, да мужикам — бывшим ротным сержантам, командирам отделений, теперь бригадирам и звеньевым, те тоже с «челюстями». В расчёт не брался фельдшер Камса — у него, кичился этим при всяком случае, зубы настоящие «с нуля выросшие» по экспериментальной технологии, он один их первых счастливчиков, на которых ту технологию «обкатали». Японцы на мышах «упражнялись», технологию внедрили, но практика на поток не стала, в конце концов, захирела, потому и вернулось протезирование прежнее — зубы вставные, съёмные.

Если я катастрофу с зубами списывал на топинамбур, Камса — в роте лейтенант медслужбы Комиссаров — уверял, что причина кроется в употреблении подмешиваемой в пюре и драники из бараболи (другое название топинамбура) островной ягоды, росшей на «Дальнем поле». Ягода та вызывала жуткую оскомину — такую, что аж зубы сводило. Была ни кому неизвестной — мужики возрастные не припоминали такую — и получила название «оскомина».

* * *

Ответил я Кабзону с подчёркнутым спокойствием — по-председательски, подавив полковничий рык:

— Забыл, бригадир, последний приказ? Здесь не лагерь с воинским подразделением, а деревня с коллективным хозяйством… колхозом, словом. Ты теперь не старший сержант и не зам ротного старшины, а старший бригадир, мой зам. Я — ни полковник, ни ротный, а председатель колхозного правления. Обращаться ко мне обязаны подобающе: «господин председатель». Францем Аскольдовичем не зовёте, кличете Председателем, я тому не противлюсь… А ты, звеньевой, — переключился я на Селезня, — свой гонор разведчика и ефрейтора оставь, тельник подбери и почини. Насчёт испытания, — обратился к колхозникам. — Полагаю, годы на острове нам зачтутся экзаменом на выживание. Думаю, прорвёмся, Испытание штабное выдюжим: серьёзных эксцессов не было, надеюсь и впредь не случаться.

Колхозники зашумели:

— Испытание — столько лет?!

— Каторга это, а не экзамен!

— Испытание одним только составом третьего взвода, да ещё и в отсутствии комиссара роты — не по уставу!

— Спасибо «науськивателю», от него узнали!

— А мы, оруженосцы, — встал от стола мужик по прозвищу Хромой, — чалимся здесь одни без офицеров, без оружия. Поди, в полк вернулись, кайфуют там. Роту за что арестовали?! Позорный для спецназа «вэдэвэ» арест — сохидами задержаны! У меня этот остров, этот колхоз, эта столовка… воо-от где — провёл Хромой пальцем по шее — сидят! Под арестом, хоть и под сохидским, было куда лучше! На губе сидели бы потиху, пока не улеглись бзики у политиков. В теплице, в тепле сидели, бабы огурцами подкармливали, так нет, забрала нелёгкая — бежать на остров посередь Тихого океана надоумила. Зяму с его парусником подогнала на погибель нашу. «Компаньон уважаемый» — деляга и жмот, каких свет не видывал!

Причитания Хромого, русского сибиряка с фамилией Клебанов, бывшего, как отмечалось в «личном деле», музейного экскурсовода, краеведа, меня в конец вывели из себя. Во рту пересохло, в горле першило — в «сушняк», с бодуна, такого не припомню.

Схватил с полки жбан и отпил большим зычным глотком…

* * *

Бунт в столовке случился утром за завтраком, накануне вечером я пришёл на Дальнее поле, один, втихую. В деревне все спали — повально после обычного в колхозе трудового дня и бурно проведённой второй половины и ночи с возлияниями и обжорством. Гостей нежданных принимали.

Сидел на краю поля у грядок с чахлыми не обещающими урожая всходами и крутил в пальцах росток бараболи. Тошно и муторно на душе было до того, что ничего не хотелось, сдохнуть только. Но заставлял себя не расклеиться вконец, помнить про свою миссию — секретную, никто из моего окружения в неё не посвящён.

Я — председатель колхозного правления, но прежде являлся командиром роты спецназа воздушно-десантных войск, в звании полковника. Впрочем, как оказалось на поверку, им и по сей день оставался, только рота моя, считал я, пять лет как отстранена от несения воинской службы. «Временно в опале», заверил Комендант Крепости через Зяму, я верил что так. Всё надеялся, наказание отменят, 3-тий взвод отбудет обратно в место дислокации роты, а там вскорости и в полк вернут. Наказание — дисциплинарное за побег с гауптвахты, но, как сегодня выяснилось, не только. Оказывается, операция под грифом «миссия бин» — моё секретное задание — вовсе не отменена, и всё сводилось к тому, что готовность к исполнению командованием объявлена, близилось «время «Ч». А это требовало возобновления воинских уставных отношений и нешуточных усилий в тактической и боевой подготовке, потому как тренироваться придётся не на тренажёрах полкового тира, а в островной деревне Отрадное, в колхозе«Отрадный» — без воинской амуниции, без оружия.

* * *

Посчитал до двадцати, облегчённо вздохнул, потряс плечами и уселся, под себя подобрав ноги. До утра предстояло успеть начислить трудодни, подготовить разнарядки на работы, а главное, надиктовать очередную дневниковую запись. Не просто отписаться каким-то там суточным, месячным или сезонным отчётом, а в подробностях зафиксировать события последних суток. И ещё предстояло пересмотреть все предыдущие записи за всё время в бегах. Что-то поправить, дополнить или потереть: правки, так полагал, могли повлиять на дальнейшую мою и взвода судьбу. Поспособствовать — хотя бы — как-то кардинальной смене условий в обитании на грёбаном с названием «Бабешка» острове посреди Тихого океана, облегчить то мученичество в дважды грёбаном колхозе «Отрадный», в каком буквально боролись за жизнь, снося голод во всякий неурожайный год, практически ежегодно.

Предвестниками неминуемых событий были как раз те самые нежданные гости во главе с менялой Зямой. Попутно он приплыл на остров с поручением вручить мне депешу от командования.

Парусник менялы к отрадновскому причалу швартовался всякий год, как урожай был собран и предложен на обмен. «Глубокоуважаемого компаньона» — так только меня величал, ни полковником, ни председателем колхоза — в накладе, как считал, не оставлял: сбор из огородной зелени, овощей, продовольственного топинамбура выменивал за соль и сахар, за консервы, за мелочи бытовые всякие. Били по рукам, выпивали после обильного застолья на посошок, и Зяма отбывал в спешке, пока штиль у берегов не сменился штормом. Предстояло успеть и в других на острове колхозах «Мирный» в Мирном и «Звёздный путь» в Быково совершить мен. «Смоется Зяма. Протрезветь и очухаться, понять, что обобрал до нитки, не успеем», — всякий раз сокрушался завхоз Коган, на пару с кашеваром таская на продсклад «бедны прыбытак».

Но нынче, на удивление, Зяма прибыл в неурочное время — весной, только-только грядки на полях вскопали и рассаду высадили. Как снег на голову свалился. С порога провозгласил себя гостем, да «не пустым, не халявщиком», а «товарищем и другом с дарами уважаемым компаньонам». Так, с иронией, конечно, называл голытьбу колхоза «Отрадный». С дарами — оно понятно, мена то не предвиделось, до сбора первой огородной зелени жить да жить. Только одни эти посулы даров от менялы с порога, жмота известного — испытали на себе в побег на его паруснике — насторожило. Другом досель не звался, всё товарищем, да компаньоном. Ну, а когда депешу вручал, с обращением: «Товарищ полковник, вам пакет», нахлынуло предчувствие какого-то несчастья неотвратимо грядущего. Большей тревожности вселило и то, что парусник гостей убыл скоротечно той же ночью. Как оказалось — с наблюдательной вышки флажками просигналил часовой — не к берегам Мирного и Быково, а в открытый океан: «Смылся Зяма. Обобрал до нитки. Тьфу!», сокрушался Коган.

* * *

С редактурой в дневниковых записях я управился довольно быстро, больше времени потратил на подробное освещение инцидента в столовке. Изложил всё в точностях с подробностями. А прослушивал — уже на обратном пути в деревню — поразился: ведь, надиктовав концовку записи-ком, редактору комлога-ком дал установку обработать текст так, чтобы получилось нечто вроде трагической истории. Но… драмы не вышло, звучало в наушник нечто невразумительное, тягомотное, местами абсурдное и комичное. Точно не приключенческо-героическое «с невзгодами жизненными и испытаниями невыносимыми» — как хотелось, задумано и заказано редактору было изначально. На выходе — мыло сопливое с примесью какой-то потехи. Намерился было заново продиктовать, шаг по тропке у околицы деревни замедлил, но, задавшись философским вопросом «а смысл?», решил оставить всё как есть. Кто, когда прочтёт эти мои записи. Попадут в службу безопасности, засекретят и в архивы запрут. Рассекретят разве что через поколения. И то только в случае, если современники и потомки выживут, да архивы сохранятся. Всё ведь шло к вселенскому краху, Армагеддону. К тому же, многого не поймут потомки те. Хотя бы того, что в оригинале воспоминания мои не пером писаны на бумаге, и не текстом набивались на клавиатуре, или аудиозаписью сохранены. У меня записи-ком, создаются которые комлогом-ком. Комлог-ком — портативный персонализированный компьютер, опытные образцы испытать поручили моей роте. Специфика использования девайса воинская, отнюдь не гражданская. Солдату остаточно выдать в микрофон смысловую канву, узловые фразы, произнести ключевые слова, термины… и прибор самостоятельно составит содержание записи. Причём, в заданной форме, например: приказа, распоряжения, рапорта, донесения, оперативного отчёта. К основным функциям имеет «дополнительную» обычного диктофона. В полку перед отправкой роты на задание, разработчик вручил бойцам девайсы с просьбой испытать «в поле», ну, и как водится, не придал устройству инструкцию пользователя — «В поле разберётесь». Сейчас-то, что у меня приключилось? Видимо, будучи не досконально сведущим в технических характеристиках «спецназовской приблуды», оплошал: надиктовал узловые фразы, ключевые слова и термины с требованием составить «в нечто схожее с драмой в прозе» — мозгам прибору «воинскому», как оказалось, формы неведомой.

Разочарованный, сошёл с тропки и присел на корточки… сказал бы «под кустик», но ни дровинки, ни травинки на острове нет, один песок, да камень скальный. Пустыня, голь, только сопки наметаемые ветром перемещаются по плато, словно морские волны.

Сидел, думал. Противилось: «Ну, нет. Оставлять потомкам такое… этот сущий образчик графоманства нижайшего пошиба. Нет уж». А как дела сделав, вернулся на тропку, решился-таки на перезапись, но теперь без участия «бездушной машины». Теперь намерился, комлог используя как обычный диктофон, надиктовать рассказ. Причём изложить в художественной форме, не в документальной — это чтоб прочли. Некогда в юности увлекался, и получалось вроде неплохо. Времени до утра хватало с лихвой, потому, повернув назад к Дальнему полю, на ходу приступил…

А прослушивал, поразился — речь моя из комлога лилась в наушник, будто из уст профессионального чтеца-актёра, читающего на радио литературное произведение или пьесу театральную. Летел на базу в Антарктиде, ох, и наслушался, весь путь в анабиозе крутили.

Но вернёмся в столовку, куда утром в завтрак я пришёл снять пробу, где назревал бунт колхозников, который, ожидалось, неминуемо обернётся мятежом бывших спецназовцев ВДВ.

Глава вторая

Колхозная столовка занимает железнодорожный вагон-ресторан, в нём мы бежали схороненными в трюме парусника менялы Зямы. Использовался в «атомной теплице», как и вагоны обычные пассажирские — служили столовыми и бытовками для бригад огородников. Как и зачем целый железнодорожный состав попал на ледовый континент Антарктида, где железнодорожным сообщением испокон веку не пахло, не Бог весть кому известно, разве что администрации «Булатного треста», коя занималась обустройством и снабжением поселенцев. В нескольких вагонах складировали и перевозили убранные огурцы, вот, выдавая за «тару», и удалось погрузить вагон-ресторан на парусник — с нами беглецами.

Определяли роту на гарнизонную гауптвахту, два взвода, комиссара, офицеров и ротного старшину посадили по камерам, солдатам же третьего взвода мест не хватило. Их, меня, зампотылу, лейтенанта-медика, каптенармуса, повара, отделения разведчиков и оруженосцев разместили в этом самом вагоне-ресторане, в балансе теплицы переназначенном из рабочей столовой во временный филиал гарнизонной гауптвахты. Здесь дни и ночи проводили, а в побег арестантская послужила нам надёжным укрытием от вертолётов, патрулировавших океанские меняльные пути. Вагон на паруснике прятали в штабеле морских контейнеров, на острове заключили в импровизированный фундамент из камней. Привалили к колёсным тележкам да облили бетонным раствором. Окна заделали парусиной. На трёх кухонных разделочных досках вырезали клинковой резьбой:

КУХНЯ. ВХОД ВОСПРЕЩЁН

ЗАПЕРТО ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН

ВХОД СТРАЖДУЩИМ

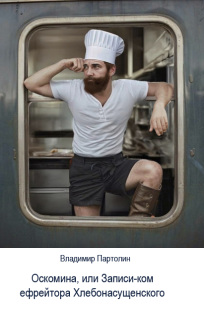

Повесили на дверях тамбуров, которых в вагоне-ресторане не два, а три. Третий тамбур расположен по центру и разделяет вагон на два помещения — кухню и салон, которые ротный повар ефрейтор Глеб Хлебонасущенский, работавший некогда поваром в минских ресторанах, сразу же окрестил: «стряпная» и «трапезная».

Два тамбура с концов вагона — обычные, с упомянутыми на дверях вывесками «КУХНЯ. ВХОД ВОСПРЕЩЁН» и «ВХОД СТРАЖДУЩИМ». Центральный тамбур с вывеской на двери «ЗАПЕРТО ДО ЛУЧШИХ ВРЕМЁН», без двери в кухню, отведён под «раздаточную» с окошком выдачи добавочных порций в трапезную. Отметить надо, случалось то редко. Несколько дней к ряду — это только по завершению сбора урожая. Ещё одним днём — в единственный праздничный в Отрадном день «День колхозника».

Порции поступают на половину приёма пищи (салон) через проём в стеновой перегородке — тот, что оформлен аркой под самый потолок и украшен занавесью из красной клеёнки в белый горох. Арка расположена ровно по центру между кухонной дверью в углу и раздаточным (арочным же) окошком в углу противоположном. Оно так же занавешено располосованной клеёнкой.

Накрывался стол — то бишь «агрегат», так называл кашевар — загодя к приходу полеводов. Причём, не в трапезной, не в раздаточной, а в стряпной. Наполнял солдатские котелки и кружки из кастрюль на плите Хлеб, самолично, помощников не держал. Провинившихся солдат, назначенных в наряд на кухню ему в помощь, в стряпную не пускал, а стал взвод «сборищем коллективных хозяйственников» (по выражению майора Кагановича, зампотылу, в перестройку назначенного завхозом), полеводы помыть посуду в посудомойке только и мечтали.

Агрегат — он необычен, не какой-то там общий длинный обеденный стол для многопосадочного застолья. Вместо такого используется конвейерный транспортёр с обрезиненной лентой, несколько потрёпанной и зачем-то выкрашенной половой краской жёлто-коричневого цвета. В «атомных теплицах» такие транспортёры в вагонах применялись для погрузки ящиков с тепличными овощами. Под завязку наполненная «тара» доставлялась мостовым краном в порт к причалу, где опускалась на парусник менялы и штабелировалась с морскими контейнерами.

В нашем вагоне-ресторане транспортёр заменял обычный обеденный стол. Стрела агрегата покоится на стоечном из металлического уголка каркасе, по обеим сторонам к которому приторочены скамьи из сварных труб и листовой стали. Этот «стол-нестол», сервированный, из кухни через раздаточную в трапезную выкатывался на роликовых колёсиках по вмонтированным в пол рельсам-швеллерам. Возникает в проёме под аркой и катится, полязгивая болтовыми соединениями. А как займёт весь салон с конца в конец, стопорнёт между страждущими вкусить чего после изнуряющей прополки. Всю дорогу бежали от поля к столовке наперегонки, теперь покорно поджидали трапезы, выстроившись рядами вдоль стен вагонных.

Зал освещён четырьмя по стенам плошками с плавающими в масле свечными огарками. Большего света добавляет украшение неприхотливого интерьера — камин, встроенный в стену посередине, топившийся китовой ворванью и сушёной рыбой. Места за столом напротив самые в зиму желанные — потому как, и поешь, и согреешься. Кто первым с прополки примчится и коснётся дощечки «ВХОД СТРАЖДУЩИМ», тому и занимать.

Никто кроме кашевара Хлеба, меня председателя колхоза, да завхоза с кладовщиком на кухонную половину не вхож. Потому как в подполье под стряпной устроен продсклад, где хранятся все колхозные припасы. Из материальных не густо — оно понятно, какие у беглых арестантов вещи. Из продовольственных — собранный урожай, вернее, все, что от него оставалось после сделки с Зямой. Да «бедны прыбытак» в углу.

* * *

— А Чонка?.. — подал голос кто-то из разнорабочих. Я их, японцев, к тому же братьев-близнецов, не различаю, узнаю только тучного увальня по имени Тонна-ко и прозвищу Тонна.

— Не спецназовец, денщик вольнонаёмный, — выкрикнул второй из близнецов.

— Ростом не вышел, здоровьем обделён, — вторил третий.

— Слабенький китаец, однако, — заключил четвёртый.

— Почём зря мучается, болезный! — подхватил Хромой, их звеньевой.

— Мучается?! — взорвался-таки я, — К вашему сведению, это он в сговоре с начальником гауптвахты, а не Зяма, устроил нам побег из Твердыни. Ни кто его не держит, может убираться с острова, на судне еврей китайцу место найдёт! Почему обуты?! И что здесь Камса делает? Я что приказал! Разуваться, оставлять боты в тамбуре! Смердючего фельдшера не подпускать к столовке! Будет Хлеб за порядком следить? Или мне ему половник на мотыгу заменить?!

Мужики не унимались:

— Каторга!

— Заточили нас на острове!

— Да лучше по червивым норам проползать, чем здесь неделю прожить!

— Легче в кораллоломнях коралл рубить, чем здесь в поле полоть!

— Там шытнеэ, во вшяком ш-учае, — вставил кто-то реплику от «рыбьей половины».

К мужикам присоединились осмелевшие хлопцы:

— Мы здесь состаримся, не познав любимых и отцовства.

— Пашем на какую-то Пруссию! Родина наша — «Звезда»!

— Науськиватель известен, а кто соглядатай? Выходи, покажись! — встрял Селезень.

— А ты не знаешь, что даже науськиватель не знает кто, — съязвил Кабзон.

— Да поштигает гогда Камша швой медха-ат?!

— Товарищ полковник, вас не было, лейтенант заявился, так чуть не блеванули.

— Деды цветочками чифирными, салаги черепахой духмяной, — уточнил Кабзон.

— Киселя хотим!

— Прикажи Хлебу выдать, трубы горят, — ссутулился на скамье и втянул голову в плечи Селезень.

* * *

Галдёж в столовке случался, но то по пьяной лавочке в чей-либо день рождения. Бывало и в праздничный день «День колхозника», в который добавку выдавали, и та не всем доставалась. Чтобы вот так в обычный будний день, с похмелья за завтраком, да ещё с требованием подать киселя вместо чая или компота — до такого пока не доходило. С забиравшей меня яростью перекричал всех:

— Какие деды, какие салаги, какой товарищ полковник?! Это что?! Бунт?!

— Недо-ол-льство… г-м… проявляем. Пока г-унт, не обратился бы... г-м… в мятеж, — пробасил и шумно сглотнул мужик Силыч. Он не «рыба», не «зверь», у него пластинчатый протез с бюгелем, рот макаронами набит, потому сказал невнятно.

Силыч — бывший прапорщик Силантий Лебедько, ротный каптенармус, в колхозе кладовщик. Великан — вдвое выше ростом, втрое больший по весу и габаритам толстяка Тонны. Сидел в торце стола, подпирая спиной входную дверь в трапезную из тамбура, тот, что с вывеской «ВХОД СТРАЖДУЩИМ». Табурет, единственный в салоне предмет из «правильной» мебели, под зад ему подвигал кто-нибудь из четверых разнорабочих, усаживавшихся на скамьи тут же по сторонам. Тот, чья была очередь прислужить, ел спокойно, без опаски, не зажав котелок меж колен под столом, как то делали его трое братьев. Хромой, их звеньевой, экспроприации пюре не опасался — он не японец.

— Помолчал бы, кладовщик, — урезонил я Силыча. — Или будешь накалять обстановку? Не ты ли науськиватель?

— А это, г-м, как выгорит, — проглотил Силыч макароны. — Науськиватель я. Но в должность эту вступил со времени прибытия на остров Камсы, он назначение доставил. А назначенец штабной — на губе сидит, кто не знаю. Вчера Зяма напоил, я и проговорился кому-то. К побудке все уже были в курсах об Испытании штабном. Хлеб, кажись, один до сих пор не знает, высыпался у себя на кухне после как земляка-приятеля драниками пачаставал, с кисельком. Разрулить как-то надо, ситуэйшен, товарищ полков-вв, виноват, председатель правления. Десантуре… виноват, полеводам полоть идти, какие из них теперь работники — в обиде и без опохмелки. Киселька бы, прикажи Хлебу.

Мужиков и хлопцев, бывших десантников-парашютистов, можно понять — действительно, обидно им должно быть. Они согласно последнему моему приказу четыре года как не солдаты подразделения спецназа, а полеводы товарищества коллективных хозяйственников. Их лишили фамилий и имён! Зваться — дабы не трепать чести воина ВДВ — теперь вменялось своими школьными или курсантскими прозвищами и кличками, не возбранялось и оперативными позывными. Их лишили солдатского обмундирования (даже береты голубые и краповые изъяли, как не просил майор Каганович оставить), лишили всех знаков отличия и званий — равно способности оставаться кумирами в глазах детворы, любимцами у женщин, героями у девушек. На бирке в изножье койки было прежде написано, например: «Йосиф Кобзон, старший сержант, заместитель старшины роты», переправили на «Кабзон, старший бригадир, бригадир первой полеводческой бригады, зам председателя правления». Обращаться к нему теперь были обязаны не «товарищ старший сержант», а «мужик». «Мужик» — так звали, если старослужащий, дед; «хлопец» — так, если новобранец, салага.

Приказом предписывалось: отделения взвода переименовать в бригады; разведотделение и отделение оруженосцев — в звенья. Комотделений в таком разе называть бригадирами и звеньевыми. Повара — кашеваром; каптенармуса — кладовщиком; офицера медслужбы — фельдшером; зампотылу — завхозом; комроты — председателем колхозного правления. Казарма переиначивалась в спальный барак, медчасть — в больничку, каптёрка — в продсклад, столовая — в столовку, гальюн — в нужник. Наконец, за КП — «командный пункт», совмещён с офицерским притвором в казарме — указывалось оставить аббревиатуру «КП», но считать теперь «колхозным правлением».

Наблюдательная вышка (напорная башня водокачки) с часовым и дневальный у тумбочки в спальном бараке тоже не поменялись, оставались с прежними функциями и обязанностями.

Смирились с судьбой, пять лет пахали, сеяли, пололи, ан нет, — по-прежнему являемся воинским подразделением спецназа ВДВ. Главное на поверку, подразделением вовсе не опальным, потому как держим экзамен на выживание. Узнаём о том от самого науськивателя. А тот, и соглядатай также, назначались лично начальником штаба полка в строжайшей секретности. Уже только одно их раскрытие могло обернуться провалом. С другой стороны, только их раскрытие и могло спасти положение.

Наускиватель известен, мне оставалось вычислить соглядатая, а там договориться заснять для отчёта начальнику штаба «кино». Я — продюсер и режиссёр с опытом.

* * *

— Шаного шуда, я эму ма-ыгу в г-отку за-ыхну!

— Что он сказал? — спросил я.

— Штабного сюда, я ему мотыгу в глотку запихну, — перевёл мужик, сидевший рядом с Селезнем, ко мне спиной в почтительном полуобороте. Он по штату в роте порученец при комиссаре, в колхозе значился бухгалтером, священником (замещал комиссара) и звонарём. В полку славился как неоднократный чемпион в марш-бросках с полной выкладкой, а уж добежать первым до дощечки «ВХОД СТРАЖДУЩИМ» и занять место за столом против камина, ему не составляла трудов. Скидывал боты и мчался босиком по сопкам. Фамилия его Батюшка, позывной в спецоперациях был также «Батюшка», так и в молельне барака и в часовне за звоном в колокола звали. Зубы у него скрючило к глотке, но говорил на удивление внятно.

Я взял с полки жбан отпить киселя, но тот оказался пустым.

— Кашевар, жбан пуст!

Возмущение в столь открытой форме, понимал, просто не уляжется, Испытание штабное не по уставу — это не отсутствие добавок в обед. Я растерялся и прикидывал, как поступить. От тех пяти-шести глотков из жбана во рту вязало, в боку кололо, зубы сводило от боли (ощущал даже в бюгеле — фантомная). Из желудка всё, что съел вчера за ужином и ночью в закутке, просилось наружу. Настроение — и так удавиться только, а тут ещё этот бардак, на который до́лжно реагировать не хотелось, но необходимо было. Только как? Полеводы не солдаты, не прикажешь пасти заткнуть и сдать просроченную тушёнку повару в фарш котлеты пожарить.

В раздаточное окошко высунулся Хлеб со жбаном в руке, попросил крайнего за агрегатом бригадира принять и передать председателю. Тот ловко, на манер «штампа» в американских вестернах, запустил жбан по скользкой клеёнке межу рядами из котелков и кружек. Селезень изловчился поймать и поставить на каминную полку. Но пить мне расхотелось.

* * *

Напиться не дали, нервы сдавали, и я поспешил убраться из столовки. Силыч не пропустил.

Опустив низко голову и вальяжно прислонившись загривком к тамбурной двери, кладовщик усердно тянул губами из котелка макаронину. Делал вид, что не заметил моего порыва к выходу.

Хотел я подхватить пальцем ту макаронину и разложить по необъятной лысине великана, но тут встрял Камса. Фельдшер из-под плащ-накидки рванул вдоль стола с проворностью ему не присущей, пал на колени и под табуретом кладовщика прополз на мою сторону трапезной. На ноги поднялся под самым у меня носом. Так близко, не то, что стоять, подойти боялся, а тут осмелел, в глаза даже глядел. А разило от его медхалата вблизи, не выразить как. Силыч, я знал, опускал фельдшера нагишом в чан с тёртым и прокисшим топинамбуром, и пока тот руками и ногами взбивал надранку, медхалатом укрывал бидон с бродившей брагой. Мне лейтенант Комиссаров не нравился уже потому, что в роту был зачислен против моей воли. В побег, думал, избавился, не вышло.

— Чего надо, соколик? — спросил я и заложил руки за спину, зачесались.

Раздражали меня, и зуд в кулаках, и вонь камсой, но больше того — хилая грудь и мягкое брюшко под медхалатом, фельдшеру размера на два бо́льшего, с одной уцелевшей пуговицей на уровне между пупком и пенисом. С высоты своего роста я узрел достоинство Камсы, сморщенное, с ракушкой схожее, и пах — без волосяного почему-то оформления.

— Опохмелиться, — ответил фельдшер. С таким апломбом, будто его «опохмелиться» означало «после мир спасу».

Отрыгнул. Безудержно икая и цепляясь за плечи, обошёл кругом — растоптал последнее моё терпение. Облапил мне шею и спину, малый в росте застрял подмышкой. Высунул голову с угрозой:

— Прикажи Хлебу киселя налить, а не то… Прикажи, а… Халат постираю.

Видимо опомнившись, выскользнул и попятился от меня к Силычу — понадеялся под крылом великана найти защиту.

И я сорвался.

* * *

Но кулак мой врезался не в челюсть Камсе, а в лоб Хлебу.

Кашевару, должно быть, бригадир рассказал о моей угрозе заменить половник мотыгой, вот тот и поспешил ко мне с оправданиями. Из раздаточной ринулся в трапезную, пробежал вдоль агрегата и прополз, как давеча Камса, под табуретом кладовщика. А подымался на ноги, напоролся на мой хук.

Подброшенный ударом снизу, Хлеб машинально подхватил Камсу под микитки. Падая назад спинами, оба налетели на Силыча.

Кладовщик с макаронами на лице, кашеваром и фельдшером на животе встал с табурета и отпрянул в угол. В замешательстве вернул японцу котелок. Бедолаги же попадали на пол и уложились — Хлеб на спину Камса тому на грудь.

— Председатель, а кто у нас члены колхозного правления? Переизберём. Мордобойства больше не потерпим, — призвал меня к ответу Кабзон.

— Да, переизберём, — поддержал Хромой, — глянь, какой бутерброд сотворил — хлеб с камсой.

Раздражение и зуд в кулаках пропали, уступив место хладнокровному расчёту мастера единоборств. Правда, биться предстояло не одному против одного. В моей ситуации оставалось войти в «темп-раж» и положить всю кодлу разом. Но всё же совладал с собой. Успокоившись, вернулся к каминной полке напиться, наконец. Губ не замочил, как услышал:

— Я этой ваш тъяйхнутый кайл-хоз… ф грабу ведал… ф белый къяйсовки.

Делая жадные и громкие глотки, я скосил глаза к раздаточному окошку.

* * *

Чон Ли не «рыба» и не «зверь» — речь им, понятно, искажалась акцентом.

Китаец он маленький, щупленький. Кроме этого его отличали два передних резца, крупных, прямых, вперёд под губой выдающихся — как у братьев-японцев и у мультяшных зайцев. Резцы ослепительно белые среди зубов желтоватых — это с неоспоримой очевидностью выдавало то, что Чон носит съёмный протез-пластинчатый. Впрочем, ни протеза, ни зубов обычно видно не было — упрятаны под боксёрской капой, которую вынимал изо рта только когда ел.

В колхозе Чон Ли служил истопником и раздатчиком в столовке. Видел я его редко, потому как часто болел, дневал и ночевал в больничке, там и столовался. В строй на поверку не являлся, на прополку его не брали. Не знаю, как и за что в Мирном у рыбаков добывал китовую ворвань и сушёную рыбу камин топить и плошки заправлять. В столовку приходил загодя, зажигал плошки, разжигал камин, усаживался за окошком в раздаточной, сам здесь ел и полеводам добавку, случалось, накладывал.

* * *

Что сделал я. Поставил жбан на полку, подобрался и прыгнул.

Запустил руку сквозь клеёнчатые полосы и, схватив за ворот кителя, выдернул китайца из раздаточной в трапезную, поднял перед собой.

— Комиссарова и Хлебонасущенского не тронь, — толи почудилось, толи взаправду пригрозил мне истопник. Позывными и прозвищами Чон Ли ни кого не называл, только по фамилии. Я решил, что вообще послышалось: сказано даже без намёка на акцент.

Дружбаном ни фельдшеру, ни кашевару Чон Ли не был, но завсегда помогал Камсе выпросить у Хлеба дополнительную порцию киселя, свою отдавал. Фельдшеру был благодарен не только за лечение, но и за офицерское обмундирование, принятое в подарок и теперь носимого вместо ханьфу, национального в провинции Ухань костюма. В этом одеянии из тонкого шёлка китайцу на острове, где ветра нещадные и дожди проливные, не выжить. Лейтенантские галифе с кителем (на гауптвахте медику оставили, не нашлось бушлата малого размера) носил с погонами, моего приказа спороть ослушался. Я не отреагировал: Чон Ли был лицом гражданским, в личном составе роты не числился, даже вольнонаёмным, как братья-японцы. Истопником был справным — и ладно.

Комиссаров же облачился в один медхалат, тельник и трусы ему на губе заменили, но не носил. Зимой накидывал длиннополую офицерскую шинель. Шапку без завязок в «ушах» не снимал и летом, душком от неё разило соперничающим с вонью от медхалата, который на удивление был из редкой ноне хлопчатобумажной ткани ослепительно белой — но то ненадолго.

* * *

В вытянутой перед собой руке я пронёс истопника через весь зал к выходу, намеревался вытолкать в тамбур — прочь из трапезной, чтоб своими пятью копейками в гомоне полеводов не усугубил их бунтарский настрой. Но Силыч, присевший на табурет, и Камса с Хлебом, на полу вповалку, остановили мой порыв — преградили мне путь. В замешательстве я свободной рукой врезал китайцу подзатыльник, но тот, пригнув голову, от затычины увильнул. И… шлепок пришёлся по лысине Силыча — кладовщик наклонился стащить Камсу с Хлеба. От такого облома я не сконфузился, потому как опешил: китаец пропал! За шиворот кителя держал на весу, Чон ногами в воздухе сучил, мне нос звёздочкой на лейтенантском погоне оцарапал, и вдруг не стало — исчез.

Кладовщик отшвырнул фельдшера в угол, поставил кашевара на колени и руку ему, чтобы не повалился на пол, уложил в дверные засовные крюки. Хлеб во время готовки на кухонной половине закладывал в те крюки обрезок двухдюймовой трубы — от «страждущих вкусить чего» дверь с вывеской «ВХОД СТРАЖДУЩИМ» до времени запирал.

Рывком содрав с необъятного торса тельняшку, стерев с лысины и лица макароны, великан поднял голову и колюче впялился в меня глазами.

Камса не упускал момента: обнял кашевара и заканючил:

— Дай. Ну, дай.

Силыч за шкирку отодрал Камсу от Хлеба. После пригнувшись под низким ему потолком, снял очки, аккуратно сложил дужки и, пошарив за спиной, положил на пустующую в углу цветочную полку. Проделал все это невозмутимо медленно, как бы нехотя и не сводя с меня глаз.

Ротный каптенармус прапорщик Силантий Лебедько — человек чуть ли не в два с половиной метра ростом и силы богатырской, один мог потягаться со мной на татами. Мастерства не хватало, но опыта не занимать: ему бы только перехватить противника поперёк талии и в хвате таком оторвать от ковра. Он одного со мной возраста, как и я, носит зубные протезы — бюгель и пластинчатый. Как-то на полковых ученьях в схватке моих «южных» десантников с застукавшими их бойцами хозвзвода противника «северных» мне удалось проредить ему зубы, так другим днём в тире на татами он, скрутив меня болевым приёмом, пальцами повыдёргивал мои. Хорошо, только нижние, верхние оставил. Зубы шатались: я надысь метил прапорщику в нос, но кулак мой мячиком отскочил от его лба, как оказалось бычьего. И прямиком мне в челюсть, в которой росли, и наполовину уже поднялись, зубы по новомодной японской технологии. Изготовление мне бюгеля прапорщику пришлось оплатить.

Силыч языком отщёлкнул протезы и положил на полку к очкам, дал тем самым понять, что сейчас он не кладовщик какой-то, а каптенармус, не силач-Силыч, а прапорщик воздушно-десантных войск Силантий Лебедько. И, что быть драке, а не обычной разборке «потешной», какие случались в казарме после отбоя. Однажды я застал роту за потасовкой и показал, как впредь развлекаться: подушку за угол в руки… и по голове обидчику. Подушками! По-ду-шка-ми! Это только в кино соперник, мастером карате поверженный, с пола встаёт с царапиной и ухмылкой

* * *

Всё время моих гляделок с великаном полеводы оставались на местах. Хлопцы за происходящим наблюдали настороженно, переглядывались молча. Мужики тихонько повынимали изо рта свои протезы и упрятали за отворотами сапог.

Камса из угла прополз на четвереньках вдоль скамьи с полеводами и вырулил на жар из камина. Упёрся в корзину из арматурного прутка для хранения растопки, в которую и улёгся, свернувшись калачиком и зарывшись головой в сушёную рыбу: предусмотрительно калдырь нашёл себе укрытие.

Я же, всё ещё зачарованный удивительным исчезновением китайца, высматривал беглеца. Выход в тамбур кладовщиком блокирован, окна вагона парусиной заделаны, оставалось, сиганул в кухню через дверь, кашеваром настежь открытую в порыве испытать мой хук.

«Востёр китаец», заключил я.

Вытащил из растопки и усадил фельдшера за стойку с каминным инструментом. Не без оснований опасался я, что корзину, обрушив в пылу драки, сметут в огонь — сожгут фельдшера ненароком. Камса с достоинством оценил мою заботу и новое место укрытия: протянул мне пятерню. Пожимать руки я не стал, скрестил свои на груди, закатав прежде по локоть рукава тельняшки, и выжидал развития событий.

* * *

Лебедько кашлянул — погасла одна плошка.

Все замерли.

Гаркнул — погасла плошка вторая.

Зашептались, загомонили.

Кабзон, переломившись в пояснице, положил на стол между котелками кулаки, в полумраке походившие на пудовые гири. Ростом старший бригадир чуть ли не вровень кладовщику, широкой кости, но худой без толики жира и жилист до безобразия.

Селезень первым махнул к верзиле, теперь не к старшему бригадиру Кабзону, а всё к тому же старшему сержанту Йосифу Кобзону, заму ротного старшины. За ефрейтором поспешили трое рядовых — всё его разведотделение. Тут и все полеводы вмиг преобразились в десантников. Перемахивали через агрегат, кто куда. Посуды не сбросили, клеёнку не смели, друг друга не зацепили. Мою сторону приняли третье отделение целиком и половина второго, сторону прапорщика Лебедько — первое и половина второго. Разведотделение ефрейтора Селезня, примкнувшее к старшему сержанту, определило противостояние не в мою пользу.

Разнорабочие встать из-за стола поспешили не с мыслью «за кого?», а с боязнью, что перепадёт — судя по тому, как у трёх десятков здоровяков учащалось дыхание. Боялись, втянут в потасовку, а их оруженосцев искусству рукопашного боя не обучали, проявить же умение «помахаться», все ж японцы как-никак, — это в кабаке можно после изрядно выпитого соке. Конечно, в отсутствии там китайцев, извечных соперников с их приёмчиками кунг-фу. Но не здесь с вэдэвэшниками, со спецназовцами натасканными. В замешательстве братья сгрудились в углу, спинами обжав со сторон Хромого.

В одном углу Хромой с разнорабочими, в другом прапорщик Лебедько, меж ними Хлеб. В спецназовца кашевар не преобразился, остался стоять на коленях, плечом подпирал тамбурную дверь в висе на руке в крюках. Свободной рукой опёрся в опрокинутый великаном табурет и, пытаясь выйти из нокдауна, мотал головой, что та лошадь. Только что не ржал, мычал жалобно.

* * *

Начинать драку ни кто не решался, по всей видимости, и не хотел. Когда бывало в казарме после отбоя, шли стенка на стенку, «вторые номера» приседали, «первые номера» — а это старослужащие, деды, которые не рослее и не крепче, но опытнее салаг — делали шаг назад и в сторону за спины «коням», взбирались на закорки и устраивались на плечах. Верховым полагалась в руки подушка, но откуда ей взяться здесь в колхозной столовке, её и в койках спального барака нет. Охотой же пустить в дело кулаки и ноги спецназовцы, понятное дело, могли воспылать только будучи облачёнными в защитный шлем, нагрудник с подпаховиком, на́ручи и поножи — в чём тренировались в полковом тире.

Так стенка против стенки стояли не одну уже минуту, что, прямо сказать, колхозникам не в укор, но не к лицу элите ВДВ.

Я, подрастерявший за время председательства начальственную хватку, молчал. Мне командиру без комиссара, офицеров и старшины, случись драка, за проваленное Испытание грозило единоличной ответственностью. Хуже того, я председатель колхоза не обременённый по безалаберности членами правления, их поддержкой в выборах — должности лишусь. И, совсем уж плохо, останусь без бюгеля: выбьют зубной протез, наступят невзначай — сломают. А запасного нет, и новый на Бабешке никто не сделает. Потому, долго не раздумывая, вынул «челюсть». Искал куда положить, где схоронить — карманов в кальсонах и тельняшке нет, в столовку пришёл в плащ-нактдке, без кителя. Спрятать в пустом жбане на каминной полке поостерёгся: смахнут ещё на пол под ноги — затопчут. Обернулся к Камсе и потребовал: «Растопырь-ка когти, соколик». Увидев грязные пальцы, снял балаклаву, раскатал из шапочки в маску и, опустив протез на дно «чулка», приказал: «Пуще глаз береги». Поправив в стойке каминную кочергу, дозасучил рукава по плечи: пора было проявить себя.

* * *

И вдруг осенило: всё происходящее в трапезной подстроено — акция Испытания штабного. Процесс пошёл, науськивателя, этого быковатого кладовщика, не остановить.

Соглядатай, кто он? Попытался определить в стенках среди солдат. Терялся в догадках, кто и как будет фиксировать драку. Истопник! Чон Ли, осенило в другой раз. Лейтенант Комиссаров привёз назначение не только прапорщику Лебедько, но, видимо, сбагрил свою функцию контролёра китайцу. Недаром же тот — соглядатай, как пить дать — свалил, свинтил с глаз. Затаившись, пишет на камеру, фиксирует наш позор.

* * *

Тем временем Лебедько поднял кулак — у него с добрый бочонок, — оттопырил большой палец и развернул толстенным соляным камнем под ногтём в потолок. Селезень смекнул (недаром разведчик), что за жест подан прапорщиком. Проведя большим пальцем себе по шее, он свой перст опустил долу, раскрыл ладонь и повёл ею из стороны в сторону; засмеялся добродушно, мол, не дрейфьте, кровушке бывать, смертушке — нет, потасовкой всё закончится.

Смех подхватили, но бойцовские стойки остались, стенки не распались, как и прежде все стояли рядком в боевой готовности, только сместились спинами ближе к стенам вагонным — к прыжку коварному готовились.

* * *

Вдруг загремели пустые котелки и кружки, натыкались друг на дружку — грудились в запруду, пока Кобзон не убрал с клеёнки свои мослы.

Полязгивая суставами в болтовых соединениях, агрегат укатил за клеёнчатые полосы под аркой — переместился через раздаточную в стряпную. Теперь начать, наконец, выяснять отношения противникам ничто не мешало, но солдаты ждали команды. Успели похватать со стола ложки и, как заворожённые, слушали звуки от падающей в мойку посуды.

Хлеб на коленях, потеряв опору — табурет подцепленный скамейкой «уплыл» с агрегатом — отвалился от двери, повис на руке в крюках. Оглашено орал с мочью молодого верблюда, подзывающего к соитию самку.

* * *

Прапорщик рыкнул — погасла третья плошка.

В трапезной слышны только вопли кашевара, гул от вытяжки в камине, да стук сердец противников.

Полумрак сгустился.

* * *

За спиной зашептал Камса. Прислушавшись, я разобрал: бывший ротный офицер медицинской службы подсказывал мне идею вооружиться каминной кочергой. Мне против кодлы оно воспользоваться было бы не западло, но останавливала рассудочность бойца опытного: каптенармус тогда не преминул бы задействовать в схватке засовную трубу. А с кочергой в руках — «декоративная» по большей части, из силумина лёгкого, литого — против двухдюймовой в метр длиной стальной трубы, да в руках гиганта, это вам даже не против лома.

* * *

Наконец, перекрестившись, Лебедько выступил из угла на шаг. И, не сводя с меня глаз, начал проделывать телодвижения борца японского сумо — традиционные на дохе перед началом поединка. Поочерёдно поднимал и разводил в стороны свои загребалы и клыжни (руками и ногами назвать язык не повернётся). Бил в ладоши, хлопал по ягодицам, бёдрам и животу, притопывал то справа, то слева. Ступни в спецназовских берцах огромны, как молоты. Пальцы в кожаных с заклёпками митенках толсты, как сардельки. Спецназовские безпалки каптенармусу интенданты заказывать не брались — лекал подходящих не сыскать. В Антарктиде вели из аэропорта на гауптвахту через морской порт, Лебедько у зазевавшегося грузчика и спёр его безпалки. Теперь носил, не снимая, как и спецназовские берцы крокодиловой кожи, которые ему на губе не нашлось чем заменить, и оставили когда на острове прогары меняли на боты.

Похлопав и потопав, — жир на загривке, плечах, груди и животе великана перекатывался волнами, от чего вагон-ресторан, казалось, раскачивало, как шлюп в шторм — прапорщик напоследок отвёл поочерёдно в стороны и вверх ноги под прямым углом к туловищу. Присел.

Присел бы в позицию борца сумо перед броском на соперника, да, вот незадача, треснули на заду трусы. В филиале гауптвахты, меняли в душном вагоне-ресторане армейское исподнее на матросское, трусов по размеру подходящих великану не нашлось. Начгауптвахты всучил «семейки» на женские шорты подозрительно смахивающие: по зелёному полю жёлтые цветочки с розовыми сердечками. Прапорщик нисколько не расстроился, разгуливал по вагону, соблазнительно повиливая обширным задом — салаг смущал. Здесь в столовке, интуитивно, чтобы заглушить треск раздираемой ткани, пёрнул. Да так громко, сам не ожидал, смутился даже. От неловкости оправлялся с загривком выше лысины, с ушами зажатыми в могучих плечах, с глазами крепко зажмуренными.

Проморгался.

Притопнул.

Прихлопнул.

Растопырив «сардельки» и локти раскрылив, всё же присел. Перед броском кулаки упёр в дощатый пол, как в доху. Судя по тому, как наливались кровью глаза, вот-вот ринется на меня. И уже не как борец сумо, а как бык на матадора.

* * *

Чтобы достать меня стоящего посреди трапезной у камина, прапорщику предстояло — из угла — пересечь половину салона, а этого, должно быть, опасались те, кто в стенках противников оказался на свою беду у него на пути. Задавит и сметёт. Вас переезжал когда автобус — огромный такой, жёлтый, американский «школьный»? Раздавит.

— Старшой! Кобзон! Не томи, прапор не отступит, — выкрикнул один из сержантов, из тех, конечно, кому «автобус» не угроза.

Другой сержант — как раз стоял на пути прапорщика — зароптал, ссутулившись:

— Кабзон. Старшой. Кладовщик шутит, дурачится!

— Господи, упреди, — крестился Батюшка, из порученца и переводчика преобразившийся в священника. Он, стоящий у моего плеча, неотвратимо послужил бы барьером «автобусу» на меня на всём газу летящему.

Кобзон, спросив рядового, видел ли тот его ложку и, получив ответ отрицательный, скомандовал:

— Маскии-руйсь!

Сержанты тут же поспешили отдать команду отделениям. Солдаты, засунув ложку за отворот голенища правого сапога, из левого достали спецназовские балаклавы. Надели и раскатали чулком по лицу до шеи. Только глаза остались гореть в двух круглых прорезях, да нос со ртом свободными в третьей. И снова приняли бойцовские стойки.

— Туу-суйсь!

Полминуты в стенках менялись местами: перепутались в ряду, чтобы потом ни у кого, ни на кого не было личной обиды. И заново в стойки.

Камса, ухватив мизинец, завёл руку мне за спину — пальцы коснулись силумина, горячего от близкого жара из камина. «Нет! Упаси меня, Господи», — переполошился я: фельдшер подверг меня соблазну вооружиться-таки кочергой.

* * *

Лебедько заревел — погасла четвёртая последняя плошка.

Теперь трапезная освещалась только пламенем в камине. Моя, Батюшки, Селезня и Камсы огромные тени плясали по стене и потолку помещения.

* * *

— Братишки, — вяло, без всякой надежды что послушают, просил фельдшер солдат, — умоляю, не бейте в лицо: одни зубы проглотят, другие кулаки порвут, а у меня ни слабительного, ни бинтов нет. Разве что, помочусь на раны, если киселя изопью вдосталь. Просите председателя и кашевара.

— То-овсь!

По команде командиров отделений спецназовцы в стенках сделали шаг навстречу друг другу, вытянули и скрестили руку с рукой противника, запястьем о запястье чуть коснувшись. Карате.

И тут…

— Стоять!! Вашу мать! Всем смотреть на меня!

Кричал истопник Чон Ли. На чисто русском, без акцента.

* * *

Плошки вдруг вспыхнули — разом, сами по себе — и все увидели в проёме кухонной двери силуэт китайца. Росток с ноготок, руки, ноги, шея тонюсенькие — китайчонок-хиляк. Заурядным китайским бойцом ушу, ни как не борцом японского сумо, не назовёшь. Даже каратистом каким. Чуть только ткни мизинцем, повалится с ног... Посчитали бы так, если бы не предстал хиляк в боевой стойке мастера единоборств стиля никому из присутствующих неведомого — очень выразительного.

— Китаец? — не признал сразу истопника японец Тонна.

— Истопник, — выкрикнул второй из братьев.

— Чон, — вторил третий.

— Ли, — уточнил четвёртый.

— Однако! — заключил Хромой, их звеньевой.

Чон поднял голову. Осклабился. По капе, торчавшей в обхвате губ, загуляли отблески от огня плошек.

Раз. Пропала вдруг капа! Нет капы, только два заячьих зуба во рту обнажились, торчат. Вот оно, втемяшилось мне в голову, началось, соглядатай подключился, снимет наш позор. Камера в капе. Объектив скрывает кружок — символ японского флага красное солнце на белом фоне. А возможно, заключена в пуговицу лейтенантского кителя — не по доброте же душевной Комиссаров подарил своё обмундирование истопнику.

Два. Пропали и зубы! Нет зубов, щерится пустым ртом, дёснами голыми без протеза. «Точно, камера в пуговице, Красавчик я», — польстил я себе за догадку.

— Шнял капу и п-отеж! — поразился кто-то.

— Снял капу и протез! — машинально перевёл мне Батюшка и мелко часто закрестился.

— Да не снял, — дивился Камса за спиной. — Проглотил!

— Чонка, ты чо?! Белены объелся? — смеялся судорожно Селезень.

— Это он серьёзно? Один против тридцати? — подивился кто-то из салаг.

— Это он серьёзно, — предостерёг кто-то из дедов.

— Бой!! — запоздало и не в жилу скомандовал Кобзон. Он китайца у себя за спиной не видел, ни чего не слышал, ни кого не слушал — усердно искал свою ложку: назад отклонившись, осматривал икры ног солдат в надежде увидеть у кого за отворотом голенища сапога не одну, а две ложки.

* * *

Чон с порога выпрыгнул из бот — чуть вперёд. Выбросил из кулаков указательные пальцы и вывел ими в воздухе фигуры: у живота — круги, у груди — квадраты, перед лицом — треугольники, над головой — кресты. Глубоко вдохнул и издал на выдохе гортанный звук — не устрашающий, схожий с перепалкой тетеревов на токовище. Пугало другое: щёлочки глаз японско-китайского разреза — их выражение неотвратимого ужаса с безысходно-губительной угрозой.

Спецназовцы оставались в стойках: деды в позициях мастеров айкидо, салаги в позах юных монахов владеющих приёмами кунг-фу.

Камса затих.

Хлеб замолк.

Тишину нарушал один каптенармус — безудержно пердел. Нет, не от испуга и замешательства — он, как и Кобзон, китайца не замечал. От решительности, наконец-то, начать заваруху. Бывало в тире на татами этим демонстрировал своё презрение к сопернику. Оклемался, бычара.

Истопник тем временем, вытянув руки ладошками от себя (пальцы указательные указуют вперёд, остальные чуть поджаты в ладони). Утюжком посунулся, мелко перебирая ногами в таби, японском традиционном носке, в котором большой палец отделён от остальных, заключён в собственный «домик».

Кобзон, наконец, заметив китайца, посторонился, расстроил было свою рать. По команде комотделений спецназовцы отпрянули назад к стене вагона и сомкнулись плечом к плечу. Их примеру последовали бойцы противной стороны.

Не прекращая выделывать свои замысловатые пассы мастера-гуру, Чон Ли перемещался между швеллерами-рельсами. Завораживало то, что не переступал с места на место — скользил, не отрывая носков от вощёного пола. Остановился перед Хлебом, припавшим к двери и норовившим спрятать голову себе под болезную руку. Развернулся. Чуть присев и выставив стопу, повернул её чуть в сторону, опять же не отрывая таби от пола. Наконец, застыл на месте и глубже присел на правую «толчковую» — ну как в кино про самураев.

За спиной — кашевар; по левую руку — прапорщик; по правую — разнорабочие с Хромым; по сторонам — стенки по полтора десятка спецназовцев в ряд.

На меня с Камсой у камина, казалось, внимания не обращал.

* * *

Кульминация себя ждать не заставила: Чон сузил щёлочки глаз, поклёкотал тетеревом, поухал филином, ещё раз пальцами вывел в воздухе круги, квадраты, треугольники и кресты. Этим разом не столько выразительно, сколько убедительно: у всех до одного гонор десантуры как коровьим языком слизало, боевые стойки напрочь пропали. В шеренгах теперь стояли понурые дядьки и кроткие монахи-послушники. Мужики видно струхнули шибко, ну и поразились явно. А хлопцы, те глаза и рот в прорезях балаклавы раскрыли ещё шире.

Японцы отводили глаза от китайца и жались к русскому мужику, тот обнял их по двое со сторон и, спиной сползая по стенкам угла на пол, кудахтал «птенцам» в уши, что та курица-наседка. Мужик — сибиряк, но под ним образовалась лужа.

Меня же сковало — с места сдвинуться не мог.

Батюшка попятился на меня спиной и уткнулся пятой точкой мне в «слона». Замер. Осеняя себя крестом, не донёс щепоть ото лба к животу. У меня пенис — знаменитый. К тому же от бойцовского возбуждения и жара из камина его подразвезло.

* * *

И тут…

Вдруг потухли плошки. И… я ощутил всем телом ветерок — что-то мимо пронеслось.

Плошки вспыхнули. Полосы клеёнки под аркой мотало из стороны в стороны, за ними — успел-таки заметить — пропала спина китайца.

Чон Ли сбежал — так неожиданно и скоропалительно — в кухню.

* * *

А что же с десантурой, вернее, теперь уже с колхозниками?

Они оставались на местах, начисто оставив всякое желание подраться.

Силыч, казалось, сплющился: втиснулся в угол так, что глянь с боку — картинка-переводка.

Хлеб налёг на дверь и с новой силой завопил от боли, теперь уже не по-верблюжьи, а по-поросячьи.

Камса у меня за спиной мычал и блеял — старался не вступить дуэтом.

Японцев, китаец пропал, вынесло какой-то силой из угла в центр зала.

Я — сидел на кочерге. Хорошо, в стойку её воткнули загребком вверх, а не рукоятью витой.

Но это что, у полеводов — это чудо! — в прорезях «чулков» для глаз пылало красным. Будущие синяки! Очень отчётливые. Я поразился внезапному их проявлению. И тому поразился, что к фингалам все отнеслись спокойно: то ли не чувствовали и не замечали, то ли приняли за должное — как удачный исход затеваемому мордобою.

Разнорабочие глаз зажмуренных не открывали, всё ждали напасти. Склеились спинами, как уже не раз бывало в кабаках, и, топоча ботами по гулкому полу, смещались в коридоре из полеводов на своё прежнее место — в угол. Хромой, зажатый с четырёх сторон, хромая, подбадривал: «Не бздеть! Банзай!». Тонна обоссался. Волочил по полу ногу, по голому бедру и коленке — трусы толстяк носил закатанными на манер плавок — стекала за отворот сапога моча.

Добраться до угла японцы не успели.

Китаец объявился.

* * *

Стоя на конвейерной ленте всё в той же в позе «утюжка», головой раздвоив завесь из клеёнчатых полос, Чон Ли выкатился из кухни в трапезную.

Как?!

Агрегат, вообще-то, по швеллерам в полу передвигался посредством цепной передачи, а это кому-то «звёздочку» за рукоятку крутить было надо в посудомойке. Хлеб сам и крутил, а тут!

Меня в очередной раз осенило — завхоз Коган. Больше некому, он на время приёма колхозниками пищи подменял часового на наблюдательной вышке. Прибежал на шум в столовке, и, зная, что Силыч из входного тамбура в трапезную не впустит, решил пробраться через кухонный. Вот, на Чона напоролся, и гонит теперь цепь.

* * *

Хлеб, пересилив боль, замолк.

Мужики и хлопцы в оторопи сникли.

Разнорабочие обомлели и обоссались, Хромой и Тонна по второму разу.

Но все обманулись в ожидании взбучки: Чон Ли оставался на столе, улыбался во весь рот, демонстрируя «красное солнце».

Одет в шёлк! Видать ханьфу носил поддёвкой армейскому обмундированию.

Агрегат с китайцем чуть не подмял японцев, Хромой спас. Выкрикнул «Блин!», и братьев, как надранку по сковороде в жарке драников, размазало по стенам угла.

Что ж, мои продюсерские способности, пришёл я к выводу, не понадобятся, предстояло банально выкрасть протез с камерой и съёмку потереть.

* * *

К всеобщему изумлению уханец был обут!

Все как по команде воззрились на порог кухонной двери, но рыбацких сапог там не оказалось, тогда как помнили минутой ранее Чон из них выпрыгнул продемонстрировать свой стиль единоборств, и в кухню сиганул в одних только таби.

— Йее-ооп, — выразил своё изумление звеньевой Селезень.

— Е-ета-орфоза.

— Метаморфоза, — перевёл мне Батюшка и уточнил. — Чудо!

Я сунул батюшке по почке, и он отслонился от моего «слона».

Тут же сам ощутил боль в ягодице — Камса меня щипал, на удивление ледяными пальцами. Сидел я на загребке кочерги и руке фельдшера поверх.

— Видел кто мою ложку? — По голосу узнать старшего бригадира было невозможно: не басил, чуть ли не фальцетом спрашивал.

* * *

Чон спрыгнул, точнее сказать, переместился плавно с агрегата на пол. Резко выдохнул из себя что-то похожее на «хер» и запахнул полы уханьского одеяния. Подняв вверх руки, окоротил рукава, сжал пальцы в кулаки, большие и мизинцы оттопырил.

— Приглашает вмазать, — с восторгом сообщил мне, отвлёкшемуся с сочувствием и беспокойством на ор кашевара, Камса.

Стоял истопник с боку и чуть впереди меня. На конвейерной ленте остались его боты, за ними на клеёнке выстроились жбаны со жбанками. В бо́льших кулеш, в меньших кисель. В самых малых — тех, что для питья — лежат на донышке по островной ягодке.

Кто кулеша с киселём налил? Кто ягоду вложил?! Когда?!

Впрочем, колхозников эта загадка не волновала, они дружно пялились на дюжину объёмистых жбанов, парком исходивших и запотевших с холода в складском подполье.

Незадачливый бунтарь — Силыч — укоротил вытянутую в изумлении шею и закрыл рот. Пошарил на поясе и нашёл на месте связку ключей. Встрепенулся, нашарил сзади на полке очки и водрузил на нос, затем подобрал протезы и вправил в рот — преобразился из Лебедько в Силыча, из свирепого сумоиста и быка в добродушного колхозного кладовщика, непременно подшофе с утречка.

Из вэдэвэшника преобразившись обратно в колхозника, мужики последовали его примеру — клацали протезами с вздохами облегчения. Хлопцы, те, запустив в рот пальцы, проверили на месте ли их зубы.

Батюшка гнал: «Изыди Сатана». Взирал при этом почему-то на японские носки таби, что на Чоне Ли. Видать раздвоенные они в глазах священника сходили за копыта парнокопытного — Сатаны. И почему-то взгляд переводил на Селезня. Трухал бухгалтер, известно: за разведчиком норовил, чуть что, схорониться.

* * *

Пришёл в себя и я. Встал с загребка и руки Камсы, переступил скамью, уселся и призвал с издёвкой:

— За стол, меченые! «Чулки» заправьте!

Меченые ждать себя не заставили, скатали балаклавы в шапочки — совсем преобразились в колхозников — и тоже, отлепившись от стен и переступив скамьи, уселись на места.

Камса протянул мой «чулок», Батюшка расторопно перекрестил торчащий из ротницы бюгель.

— Эх, не сядь ты мне на руку, — дул на пальцы фельдшер, косясь на жбаны, на те, что остались стоять на каминной полке.

Потянулся я за жбаном с кулешом, Селезень опередил — прямо у меня из-под руки подхватил. Мне и себе, предварительно выбрав со дна ягодины, налил кулеша до трети жбанка, киселём пополнил. Батюшке плеснул только кулеша, киселя долить «забыл».

Я привстал и громко с чувством произнёс:

— Не замарали мы чести спецназовца «вэдэвэ»… Впрочем, с сего дня мы не десантники-парашютисты — марпехи. Арабы, пришли к власти, прикололись: преобразовали «вэдэвэ» в «овээмэр», вот только на хрон… Сберегли мы и достоинство колхозника. Испытание штабное выдержим! И… будем здоровы. Наливай.

Кабзон тут же предложил Чонке пройти на место во главе стола под аркой. Хромой помог заморышу доплестись и взобраться на скамью. Следом пришли и уселись по сторонам китайца японцы — на местах тех самых, что оставлены взводным офицерам и ротному старшине.

Полеводы достали, слазив за голенища сапог, куски сухпайкового пшённого батона в тряпицах, развернули, покрошили в питьевые жбанки, прежде выбрав со дна ягодку. Ягоды предназначение особое — как украшение продукта, «вишенка на тортике».

Бригадиры со звеньевыми налили всем кулеша, залили киселём.

Силыч «колдовал»: обходя агрегат, вытаскивал из подсумка винтовочный патрон, выламывал из гильзы пулю и высыпал порох поверх всплывшего крошева. «Тюлька спецназовская» готова. Оставался только штрих один: «гремучую» смесь полеводы украсили «вишенкой». Селезень бултыхнул по ягодке мне и себе, сжалившись, и Батюшке, долив в жбанок киселя.

Не чокались, ждали пока Камса не обойдёт из конца в конец стол, клянча у всех: «Отлей отроку вспоможительную, ради Христа». Ритуал обязательный, иначе, употребив одну только свою порцию, фельдшер примется, не клянчить уже, а требовать дани. Каждому, заученно бормоча, грозил у себя в фельдшерской медхалата не снимать. Тюльку отливали Камсе в «сливпакет» бойца-спецназовца, удерживаемый калдырём трясущимися от нетерпения руками.

Последний патрон кладовщик намерился разделить на троих — мне, себе и Кабзону, но пришлось отсыпать и Камсе: тот жучкой стоял на задних лапках. Я отметил, Силыч отсыпал фельдшеру чуть ли не половину моей порции — мстил бычара. Да и ладно. Тюлька «крутой» не станет — не «вступит», обрадовался даже я. Сегодня отключаться не след.

Кабзон, подставляя под порох жбанок, спросил Силыча:

— Ложку мою видел?

— Достал ты! — взвился Камса и протянул, вытащив из-за уха ушанки, ложку. — На, держи! Отлей трохи.

Кабзон поднял ложку к свету — его с дыркой. Как-то в рукопашной неприятель прокусил голенище спецназовского ботинка и ложку эту заправленную за резинку. На новую не заменил, оставил, на бечёвке, как амулет, на груди носил. Солдатские щи в дырку проливались, но так хлебал, первое последним съедал. Солдатам в радость: растягивалось по времени блаженство от приёма пищи после изнурительных марш-бросков. Запив компотом второе блюдо, старший сержант вставал от стола с поднятой высоко ложкой и, по натуре добрый еврей, призывал с хитрецой: «Скажите спасибо дракону, прокусившему мою ложку. В минуту бы всё схавали, пулей на плац бы летели». На Бабешке ложку носил за голенищем сапога. Да и здравницы ей от полеводов уже не требовал: в колхозе щей к обеду не подавали, а пюре из бараболи в дырку не проваливалось. Ну, а тюльку ложкой не хлебал — мелкими глотками, смакуя, выпивал.

Кабзон обтёр ложку о тельняшку и Камсе в сливпакет «трохи» отлил. Тот поблагодарил сердечно и потрусил к камину. Оно понятно, факелами от «вступившей» тюльки — смесь из кулеша с киселём на порохе из желудка обратно в рот подступала — в топку плевать.

* * *

Кисель — самогонка. Гнал Силыч её из браги поспевшей на тёртом топинамбуре с добавлением толчёной ягоды-оскомины. Дрожжей не было, но кладовщик нашёл выход: сусло, голяком барахтаясь в надранке, взбивал фельдшер. Ягода-оскомина — с Дальнего поля, росла только в тамошней земле. Самогонка ещё раз с той ягодой перегонялась — первач «Фирма» на выходе получался.

Тюльку готовить и потреблять её правильно научил Камса, так:

кулеш разбавить киселём;

подсыпать пороху;

украсить ягодкой;

вдохнуть;

не выдыхать и не пить, ложкой вычерпать побыструхе;

выдохнуть и ждать, а как вступит поджечь от зажигалки.

Иначе от оскомины во рту зайдёшься до судорог с рвотой — ягоды дальнепольной чудно́е проявление. Да и так ложкой употреблённая, тюлька по балде ощутимей вшибает. А факелы изо рта — пышные, что у того факира или Змея Горыныча.

* * *

Батюшка перекрестил свой жбанок, затем всю посуду по сторонам от себя и торжественно проговорил: «Дай Бог, не последняя. Да не случиться больше Хрону погибельному. Аминь». Заглянул в жбанок Селезню. Тот поспешил прикрыть содержимое полой тельняшки, им давеча разорванной надвое.

Силыч опустил черпак в свою посудину — тазик.

Кабзон, крякнув, первым отсёрбнул из жбанка, бригадиры и звеньевые немедля отдали команду «поехали». Полеводы на изготовке — с ложками и зажигалками в руках — тут же выдали вдохновенное «ух».

* * *

Не имея ложки, я последовал примеру Кабзона, но тюльку не сёрбал, выпил одним духом в надежде, что у меня уж точно не вступит: пороху недостанет, и выпито залпом. Потому, надеялся, факелами плеваться не буду. И потому ещё спешил, чтобы с тюлькой проглотить позывы захохотать: никогда не видел сразу тридцати синяков — поразительно одинаковых, будто выставленных под глазом штемпелем. Смех сдерживал потому, что бюгель мой оставался в «чулке», который услужливо во время тоста забрал у меня подержать Батюшка. Не светить же голой десной.

Не найдя на столе чем закусить, занюхал локтём и, освободив от бремени Батюшку, балаклавой с «челюстью.

Полеводы, тюльку выкушав, развернулись от стола лицом к стене (панели из гофрированного пластика сплошь в опалинах — от факелов) — ждали.

— Резину не тяните, отплюётесь, после в поле на прополку, — распорядился я и встал из-за стола. Взял было с каминной полки жбан догнаться моим утренним киселём, но пуст оказался, подхватил тот, что Хлеб принёс — тоже пуст. Ну, Камса, пройдоха!

Кабзон снял с крючка и бросил через агрегат мою плащ-накидку, и я направился к выходу.

Дверь в тамбур мне отворил Силыч, предусмотрительно вытащив из крюков распухшую руку кашевара. Хлеб, как был на коленях, уполз в угол и зырил оттуда, скуля и лупая выпученными глазами с выражением полугодовалого младенца.

Колхозники, отметил я теша самолюбие, провожали председателя правления, почтительно встав с мест и развернувшись от стен ко мне лицом. Раскатали по бёдрам до паха отвороты бот, теребили и переминали шапки в руках.

— Кладовщик, — остановился я на пороге, — соберёшь бушлаты и боты на хранение. Получи мои прогары.

* * *

В тамбуре я снял и оставил ботинки.

Зяма, выменивал матросскую кожаную обувку за рыбацкие резиновые сапоги, тащась от выгодной сделки, мне всучил вместо сапог эти самые прогары. Чалмы в почтении пальцами обеих рук касаясь, сладким голосом, каким вещали евнухи в гаремах, заверил: «Носи, уважаемый компаньон. Прогары новенькие, сшиты из сумок самок кенгуру, сносу им нет. Куда до них сапогам резиновым, рыбацким». Тем же днём провожая парусник, я, с причала махая рукой, клял Зяму на чём свет: верх ботинок под дождём разбух — не на квасцах, стало быть, кожа та выделана. Возмущение моё скрашивала офицерская плащ-накидка, подаренная Зямой тогда же: «Вот тебе ещё к кителю и офицерская плащ-накидка на синтепоне, стёганная. Камзол красный в белый горох, на вате — ты же теперь лицо гражданское, председатель колхозного правления — извини, не выменять выгодно». Я подношение принял, проглотив к «спасибо» неблагодарное: «Что ж ты, «птур» тебе в дышло, к кителю брюки не даришь, в кальсонах оставил». Плащ-накидку я и на лето не сдавал на хранение — ночами в койке укрывался душу согреть.

Спрыгивал с тамбурной подножки, под ноги упала дощечка ВХОД СТРАЖДУЩИМ, поднял, обтёр от песка и водрузил обратно на дверь. Гвоздики в разделочной доске подбил комлогом-ком. А запросил у девайса время, обомлел: реально бунтовали больше получаса, тогда как показалось что какие-то минуты. Выходит, Чон Ли каким-то образом отключил у всех сознание и вверг в полное забытьё. Это после как ураганом пронёсся по трапезной и пропал в кухне. Спецназовцам «выключил» по глазу, обулся в боты, расставил на столе жбанки, у Силыча снял с пояса связку ключей и спустился в продсклад за киселём. Кулеш сварил, по жбанам разлил! Ну, прибежавший с вышки Коган помог управиться.

Восторгаясь догадкой, я чуть было не вернулся к бунтарям. Вскочил в тамбур и застыл у двери в трапезную.

За пакетом из мутных рифлёных «в снежок» стёкол видно было плохо, благо плошки горели. И Силыча, бычары, не оказалось на месте, не закрывал загривком вид.

Полеводы сидели по скамьям, всё ещё развёрнутыми от стола к вагонной стене, наготове с зажигалкой у рта — ждали, когда тюлька вступит. Хором пели «дубинушку»: «Эй, дубинушка, ухнем! Эй, зелёная, сама пойдёт! Подёрнем, подёрнем, да ухнем»!

Хлеб один не пел. Тюльки не выкушал — порохом его обделили. В раздаточном окошке теперь глазами лупал и дул на болезную руку. Рядом сидел Коган ни тюльки, ни киселя не потреблявший — у него язва.

Из кухни вернуться в трапезную пытался Силыч — пролезть пригнулся, но ширины дверного проёма сумоисту и бычаре не хватало.

И тут… «вступило». Полеводы немедля зажигалками чиркнули.

Застрявшему Силычу огонька поднёс китаец.

Японцы с Хромым — и эти, и тюлькой, и порохом обделены — от факелов спастись полезли под агрегат.

Сплюнул в сердцах, обулся в прогары и пошёл в колхозное правление.

* * *

Тоскливым взглядом проводив полеводов на прополку, я в КП отмолотил прогарами сейф. В ярости растрачивая ударами с ноги весь накопленный в столовке запал чемпиона и инструктора ВДВ, проклинал прошедшую ночь, в которую гостил и отбыл в Антарктиду меняла Зяма. Я узнал об Испытании штабном и предстоящей, возможно, задаче исполнить «миссию бин».

Глава третья

В ночь накануне бунта в столовке ничто не предвещало скорой смены моего настроения. Спать я ложился не только пьяным и сытым, но и благодарным Богу, так ко времени пославшему на Бабешку парусник менялы, мы уже жили впроголодь. Зяма привозил гостинцами обычно тепличные огурцы и спрайт из огурцов же, редко когда колу. Но самой ценной — потому как для меня спасительной — была посылка нашей 3-тьего взвода доли ротного пайка. На продскладе до наступления голода хранился как НЗ. Мне Зяма передавал ещё и «свечи». Нет, не лекарственное средство, не те специфического применения — ректальные. Так на профессиональном сленге спецназовца называем портативные многоразового использования респираторные фильтры — секретные, потому неизвестной идентификации, без маркировки. Испытывает их моя рота, как и комлоги-ком. «Свеча» — по форме и размерами с пулю от патрона пистолета Макарова, потому ещё и «макариками» называем. Эти были подвержены очистке спиртом в ротном адсорбере. На прополке, а это вне защитного в деревне купола-ПпТ, в поле под небом, сунул в нос две штуки и дыши себе полной грудью. Без фильтров этих — не сразу на месте — минут через десять-пятнадцать загнёшься в судорогах и блевотине. Если и не приберёт Кондратий, конвульсии начнутся поубористее тех, что ловим («Фирма» реакцию замедляет) после замешательства поджечь зажигалкой выдох от вступившей тюльки.

* * *

Нашим основным угощением гостям были пельмени «Сибирские», приготовленные Хлебом на пару с Хромым в мультиварке — на пару. Стряпничал кашевар, звеньевой на плечах у японцев под окном вагона сквозь дырку в парусине инструктировал и распоряжался как «пельмешки» в ёмкость засыпать, когда давление стравливать. Хлопцы, толпясь тут же под другими окнами, в щели и дыры наблюдали за процессом. Облизывались и сглатывали. Хлеб обрезком трубы, той самой, что применял дверным засовом, раскатывал и нарезал кружочками тесто. Чем начинять будет, он, я, завхоз да кладовщик только знали: фарш из дарственной тушёнки и островной ягоды. Ягода-оскомина перебивала привкус и запашок подпорченного черепашьего мяса. Музейный работник, хоть и сибиряк, оказался стряпчим никаким — пельмени в кашу слиплись. Хлеб же повар в былом элитный, всё по ресторанам минским работал — пельменей никогда не варил. Гости попробовали — ложками отделяли и вилками подцепляли из каши «пустое тесто» — им понравились. До катышей из мяса не дотронувшись, наперебой предлагали хозяевам закуски, приготовленные корабельным коком. Пили «Твердыню» — хроновую, ни дать ни взять палёную. Под конец застолья вкусили и нашу ягодную «Фирму» — «необыкновенную». В том убеждал мореходов Камса, на удивление абсолютно трезвый. Ну, его интерес и план понятны: побыстрее напоить гостей и посливать из жбанков самогонку себе в сливпакет, за то и страдал.

Поздним вечером я проводил гостей спать у себя на паруснике, полеводов загнал в барак, сам же в председательском закутке долго лежал в гамаке без сна. Пробавлялся тушёнкой, пока не стало поташнивать — подпорчены консервы, несомненно. В этом меня убеждали Коган с Силычем, оба просили до времени консервы оставить с НЗ неприкосновенными, на стол гостям подать клёцки из бараболи, заправленные ворванью с ягодой наполовину и пайковыми сушёными грибами. Тушёнку советовали выморозить в погребе продсклада, и в День колхозника подмешать черепаху в котлеты из топинамбура с грибами же. Не послушал, эх, не случилось бы беды, в прополочную-то страду.

Задремал было, но уснуть не дал каргоофицер. Козырнув, извинился за вынужденное ко мне в закуток ночное вторжение и объявил о неурочном экстренном — пока не заштормило — убытии парусника. Попросил последовать за ним к причалу — патрон Зяма приглашает попрощаться до следующей навигации. Прощай сон, как им не пожертвовать ради «уважаемого компаньона».

Обулся в прогары и потопали к Мирному, там, в стороне от деревни, крошечная бухточка отведена под отрадновский порт.

Из барака выбрались через потолочный в крыше люк, чтоб полеводов, храпевших за занавеской наперегонки, не потревожить. Проходили мимо башни водокачки, козырнул машинально часовому, отдавшему нам честь. Пришли к причалу, провожатый не пригласил к трапу, а предложил только помахать рукой патрону, появившемуся за триплексом корабельной рубки. Помахал, переминаясь с ноги на ногу в промокших до хлюпов прогарах. От околицы Отрадного шли, дождь ливанул, да такой забористый, враз луж наделал. Лишний раз посетовал на то, что согласился принять от Зямы вместо резиновых сапог эти самые ботинки из кожи сумок кенгуру, явно выработанной не на квасцах. И да, не мог не знать о том меняла Зяма.

Откланиваясь, провожатый преподнёс штоф «Твердыни» — «Патрона подарок». С палубы помахал мне фуражкой, но вскоре нагнал и вручил бутылку коньяка, армянского «пять звёздочек». «Презент от патрона лично вам», — восторженно с поклоном сопроводил подношение каргоофицер. Я ещё раз помахал рубке. Зяма в ответки, перстнями постучав по триплексу, снял с головы и приподнял развесистую чалму с «кокардой». Гиацинтовый ара, а не сам уважаемый компаньон, казалось, шлёт мне «адью».

Деляга хронов! Вот нафик звал, если на борт и не собирался пускать. Ладно, «армянским» отмазался.