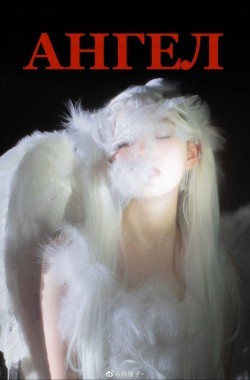

Читать онлайн "Ангел"

Глава: "Ангел"

— Я люблю курить.

— Я тоже. Надеюсь, никогда не брошу — мне нужно что-то стабильное в жизни.

— Это великая роскошь. — Затянули её тонкие губы сигареты марки Kiss.

— Зависимости у нас крови, простите за каламбур, без них весь мир рухнет.

— Возможно. — Её голос был как дурман, он полнил уши табачным дымом.

В воздухе пахло развратом и амфетаминами. Её белая сорочка, накинутая на голое тело, отдавала пластмассовой пошлостью — моветон.

Мы стояли на балконе и смотрели на самый обычный двор. Я бы мог тут родиться, прожить и умереть. Пусть меня закопают в той песочнице, а она будет продолжать выходить на балкон, курить и смотреть на моё, разлагающееся среди песочных замков, лицо. Легкий ветер разносит аромат кофе по небосводу. Стаи птиц вспыхнули чёрными тучами ввысь, словно догоняя бежавшую от них мечту.

Началось все до смешного нелепо. Жизнь подкинула игральную кость, я постучал в дверь, выпало двенадцать, дверь отворилась. Я проиграл.

На пороге стояла она. Один быстрый взгляд, и я потерялся в дремучих лесах папоротника и хвои ее радужек. Я упал на колени, нацепил красный ошейник и подал ей поводок. В голове заиграли Gorillaz, «She’s My Collar»…

Моргнув, все вернулось на свои места, а из ее квартиры звучали Blur, «Girls And Boys».

Она была одета в наигранно большую, выцветшую, голубую футболку. Бесформенный вырез под горло играючи показывал мне ее холодно-бледные ключицы. Прекрасный вид: мрак коридора позади, беспорядочно расставленная обувь, дореволюционный шифоньер. Видно, личность аристократичная ну или как минимум интеллигентная, возможно даже творческая.

Она склонила голову на бок и спросила:

— Вам чего?

Голос призраками прошлого приятно поглаживала меня по спине. Черное каре обнимало ее тонкую шею. Я бы мог поранить свои запястья об её скулы, если бы сильно замечтался.

— Алло? Связь с землёй потеряна? — вопрошала она.

— Да. — Я немного растерялся. — Что прости?

— Связь.

— Можно и так сказать.

— Что-то хотели?

— Может сходим перекусим?

— Куда?

Мы молча сидели в Макдональдсе и смотрели друг другу в глаза. Она улыбалась. Не знаю почему, но мне показалось нет места лучшем, чтоб раскрыть мою утонченную личность, чем сеть быстрого питания. Люди обожают систематичность, обязательства, постоянство и именно это они здесь и получают. Каждый бургер ровно точно такой же, как был прошлый, как и будет будущий.

Я в своей голубой олимпийке, а она в своём излишне большом и черном плаще, — напоминавшем растекшуюся кляксу на разлинованном листе реальности, — меньше всего вписывались в данную обстановку. Возможно, этого я и пытался добиться. Когда весь мир сгущается вокруг вас, что вам еще остается кроме как влюбиться в друг друга?

Быстроногий сотрудник, — вышагивающий своими блестящими туфлями ритм подходящий больше для вальса, чем для походки, — принёс поднос с нашим заказом. Она заказала себе самый большой бургер, который был в меню. Это был какой-то знак? Во всяком случае, тогда я его не понял. Соус стекал с её тонких пальцев и капал на поднос, но лицо оставалось белоснежно чистым. Я взял себе два маленьких бургера, но не смог к ним подступиться. Из-за веществ от еды воротило, будто жуёшь безвкусный картон с ароматом резины.

— Зачем ты заходил?

— Разве теперь это важно?

— Просто интересно.

— Ошибся подъездом.

На самом деле, несколько часов назад, Беха попросил меня отнести пакет с вещами и дал адрес. Это было по пути к университету, так что я согласился. Но по нелепой случайности я перепутал дом, из-за чего я и встретился с ней.

В моей жизни так много случайностей последнее время, или же мне кажутся они случайными? С одной стороны: кто же заранее мог знать, что я перепутаю дома 23 и 28? Что она окажется в квартире, что Беха попросит отнести пакет именно сегодня? С другой же стороны: у моих родителей 23 дом, а у бабушки 28, и я всё время путаюсь, к которому адресу заказывать такси. Сегодня суббота, и только у моей группы консультации, а Беха знал, что именно сегодня я пойду до универа.

Как бы то не было, сейчас я сижу напротив ангела, который будто в обыденный день, — как бы невзначай, — зашёл перекусить в Макдональдс, сел рядом с гротескным незнакомцем и мирно кушает свой бургер с большим количеством соуса.

Я был занят раздумьями о случайностях и совпадениях, так что безмолвно наблюдаю за тем, как челюсть ходит вверх и вниз, как бы заигрывая со мной, пока она пережевывала своё блюдо. Резкий всплеск удивления на её лице остановил мой флирт с жевательными мускулами. Она вскочила из-за стола, схватила меня за руку и потащила к выходу.

— Смотри!

— Что там? — Чуть не упав, вставил я. А пакет Бехи остался лежать под столом.

Мы живём в довольно абсурдном мире, с бесконечным количеством сюрреализма, происходящим на пустом месте. Буквально, ты ни в чём не можешь быть уверен: любая ироничная шутка, невольно вставленная в диалог, уже завтра может воплотиться под окнами твоей квартиры.

Сквозь прозрачные двери, увиденное казалось той самой шуткой. Кажется, у меня даже случилась небольшая паническая атака или же просто эпизод дереализации, потому как сразу мозг нормально воспринять и обработать увиденное был не в силах. На секунда оказавшись во сне, а потом обратно в реальности, мы выбежали на улицу и в изумлении застыли на тротуаре, пытаясь не подавать признаков жизни.

По главному проспекту шел военный марш из нескольких колонн вооруженных до зубов монахов, кто-то был одет в офицерские костюмы, а кто-то в камуфляжные рясы. Они, — точно подражая работнику Макдональдса, — вышагивали своими блестящими сапогами какой-то траурный ритм. Я не пацифист, я против любого проявления милитаризма, но не восхититься этой красотой не смог даже я.

Во главе столпотворения ехал позолоченный танк — безвкусица.

— На таких в 93м расстреляли нашу свободу, — произнёс я.

Она крепко сжимала мою влажную ладонь. Её изящные холодные руки, напоминали спасительный кусочек льда в пустыне Деште-Лут. Самый крепкий лёд, вырезанный из сердцевины большого куска и помещенный еще раз на заморозку. Такой лед бывает в самых изысканных барах, его добавляют в самый элегантный виски к самым утонченным людям. А я сейчас держу этот лёд в своих взмокших руках, и он очень приятно обжигает мою ладонь.

— Как твое имя?

— Ева.

У меня всегда было крайне дуальное отношение к женщинам. С одной стороны: это библейские существа, подаренные нам по образу и подобию ангелов, дабы хоть как-то облегчить страдания; с другой стороны: история про запретный плод…

Но нельзя их винить, я уверен, что именно людские черты извратили низ посланный нам дар. В моей голове теория Дарвина сосуществует в одном мире с ветхим заветом, в довольно комплементарном содружестве. Все мы были просто обезьянами, без особых целей и мечтаний, — одни лишь бананы, да лианы, — как вдруг, пришли Адам и Ева и начали диктовать нам свои божественные законы и правила.

Наш вид, из поколения в поколение, передавал только два навыка – извратить и трахнуть. Терроризм сидит у нас под кожей, записанный где-то на лицевой части сахаро-фосфатных остов нашего ДНК. Мы, следуя нашим животным желаниям, убили Адама и начали спариваться с Евой, пока не получился Homo Sapiens. Потом уже этот новый вид, со старыми установками, всех попереубивал и поперетрахал — так и получилось наше общество. Долгий путь мутаций и скачков настроения эволюции, вычурным горным серпантином, вывел нас — Homo Deus.

Мы живем в нашей интерсубъективной реальности и верим в межсубъектные конструкции, раскидываемся своими псевдоинтеллектуальными словами, но в конечном итоге — от обезьян отличаемся слабо. Без этих самых конструкций и установок — мир рухнет за считанные секунды. Всё вокруг существует, лишь потому что мы в это верим. Целый мир существует лишь благодаря тому, что отражается тенью событий на стенах пещеры в наших сетчатках представлений. Всё то, что мы долгие столетия строили и придумывали, передавали из поколения в поколения, канет в небытие, стоит лишь на секунду засомневаться в навязанном нарративе. Может моя философия ненависти — это не нигилизм, а следующая ступень эволюции? Отречься от веры в ничто и перейти на этап самодостаточного существования, вернуться к первозданной воле.

Во всяком случае, пока что во главе руля стоят наши животные чувства: сначала включается первый протокол — «извратить», и мы рушим всё, что нас окружает; потом второй — «трахнуть», и мы делаем в руинах наших жизней детей, не забыв передать все проблемы и недостатки по наследству.

Я пусть и знал про эти протоколы, но ничего с собой поделать не мог. Первый уже запущен — теракт и взрывы во всех отделах мозга. Кругом паника и крики, отдел связи не отвечает, всё рациональное запуталось, а восприятие концентрируется на ложных мотивах.

Бодрствуйте и любите, чтоб не впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна.

Мы лежали на сумасбродно заправленной кровати. Ветер, не постучавшись в двери балкона, нагло заглянул к нам в комнату и развязным шагом понесся сквозняком по полу. Чуть намокшая кровать стала холодить спину, так что мы прижались друг к другу поближе. Я разглядывал тикающие, на зеленой стене напротив, часы. К чему кому-то тикающие часы? Мы живем в век переизбытка аудиального шума, так еще и это тиканье.

Зеленая стена перетекала в нахально, — видимо для антуража, — выступающий кирпич. Очевидно, он был декоративный, но в нём было что-то вроде эффекта тёмной долины. Нет, конечно, он не показался мне человеком, просто он казался излишне настоящим кирпичом.

— А почему «Зуб»? — спрашивала она, теснясь голым телом к моим ребрам.

— Кому-то нос рассек передним зубом, — отвечал ей я.

Изгибы её тела очаровывали меня, они были похоже на прекрасный пейзаж Новозеландских холмов. Лучи тёплого солнца, чуть касались её кожи, нежно прижигая и подчеркивая эротический силуэт. Оргазм в каждом сантиметре соприкосновения душ. Не уходи никогда. Ты всё что я искал.

— Чем ты вообще занимаешься?

— Я журналист.

— О чём пишешь?

— О путешествиях, обычно, в пределах черепной коробки.

Она посмеялась.

— Ты странный.

— Время такое. В кого не ткни, все странные, ни одного нормального человека на улице.

Она была моей музой, рядом с ней я чувствовал себя поэтом. Мы разговаривали на каком-то вычурном, литературном языке. Такое было со мной впервые в жизни, я наконец нашёл кого-то, кто говорит на моем Достоевском-диалекте. В голову приходили великие мысли, а она цитировала классиков.

Время в комнате замирало, и мы уносились куда-то в даль открытого космоса. Единственное что существует — это мы и наша зеленая комната-коробка. Все что было за пределами стен — не важно. Бушевала гроза, новые субкультуры, политические игры, гибли Цивилизации, рождались суперновые, Большой Взрыв. А мы где-то в мгновении между пустотой и целой вселенной.

Её веселила моя походка, а мне не нравился её макияж. Она не любила целовать меня после сигарет, а я был влюблен в цвет её глаз. Мы одевались гротескно глупо и наивно вместе мечтали. Я обожал её смех, а она мой.

Первый протокол обрубил электричество всем нейронам в мозгу, а второй вновь запустил еле бившееся сердце. Может я способен измениться? Ради неё я готов на всё. В её взгляде, я отражался другим человеком, каким хотел бы увидеть себя сам.

Я сменил свою зависимость. Теперь она мой главный поставщик эмоций и энергии. Жаль, что бюрократический ад, который мне предстоит пережить прежде, чем получить штамп: «Снят с учета зависимых», ехидно ждал момента, пока я не ударюсь об кирпичную стену реальности. А мои намерения проломить эту преграду головой, явно до слез рассмешили кого-то сверху, так что он дал мне возможность хотя бы попытаться.

Сообщить собутыльникам о своем намерении я не решался. Просто обозначил некоторую непредсказуемую переменную в моих планах, и что они в её жизни — персоны нон грата. Они приняли этот удар достойно, и отнеслись с понимание.

Я должен не допустить того, что Ева обожжется об черноту моей тени, растянувшуюся уже на километры позади меня. Пусть она и следует за мной по пятам, в этот раз мне, кажется, удалось оторваться.

В то же время, я был убит пронзающим лазером в сердце. Мой труп вечно семенил где-то рядом с ней, пока она, чуть касаясь ногами пола, — хоть это и было лишь видимостью для конспирации, — парила на своих белых излучающих яркий свет крыльях, отрицая все ныне известные мне законы физики. Иногда складывалось такое впечатление, будто только я их замечаю. Безразличие больших городов убило в нас всякую возможность заметить красоту божественного, окружающего наш мир. Мы всюду видим изъяны, недочеты, костыли; каждый из нас перфекционист, не способный узреть стоящую (в данном случае летающую), прямо перед носом истину. С языка сладострастно, — якобы случайно, — слетало её имя:

— Ева…

— Что? — Из другой комнаты кричала она.

— Может заведём кого-нибудь? — криком доносился мой ответ из ванной комнаты.

— Кого например?

— Ну не знаю, котёнка или щенка.

— Я не люблю собак.

— Что? — Не расслышал я.

— Собак!

— Тогда кота.

— Не люблю шерсть.

— Лысого.

— Пугают уверенные в своей истине.

Тут она скользнула по дверному косяку ванной комнаты и интригующе произнесла:

— Нужно что-то артхаусное и камерное…

Через несколько дней, стоя в подъезде и домогаясь одной рукой до звонка двери её квартиры, а другой рукой и ногой придерживая горшок, я утопал в бесконечно длинном ожидании. Наконец послышался щелчок замка, и в раскрывшуюся пасть квартиры проник затхлый воздух подъезда, вперемешку с запахом мокрого асфальта. Я, — согнувшись в три погибели, — держал в руках нашего нового жильца и вымученно улыбался. Это был фикус, назвали Сариэль, потому что поставить решили прямо около унитаза.

— Так что такое религия? — спросила она.

— Это когда ты веришь во что-то, без каких-либо вещественных доказательств, — ответил я.

— А убежденность?

— Наивысшая степень уверенности, та самая вера.

— И что прям все вокруг убеждены в религии?

— Конечно нет, все так просто говорят. Это вроде как прописано у нас в культурном коде.

— Странно, ведь если нет каких-то особенных причин верить, то зачем вообще это делать?

— В этом и кроется главная опасность людей — им не всегда нужны причины или доказательства, иногда во что-то можно просто поверить.

— Ну хорошо, допустим, ну и что с этой верой делать?

— А это самая главная уязвимость людей — иногда можно просто поверить и не пытаться разобраться или что-то сделать.

— Сложно у вас всё как-то устроено.

— Истина, как обычно, где-то посередине, — произнёс я и облизал взглядом её голени.

— Хватить глазеть, дай мне уже сходить в туалет. И вообще, брысь отсюда! — прошипела она, сидя на унитазе.

Фикус стоял рядом с ней и одобрительно колыхался на сквозняке из окна.

Жизнь потихоньку складывалась, как невразумительный пазл, который вдруг решил показать тебе свою суть. Я был счастлив и думаю она тоже. Я растерял всю свою злобу и ненависть, хоть и считал раньше, что они давно въелись в каркас моей личности. Я сублимировал всё это в самые нежные и искренние чувства. Она открыла какой-то потайной запасной выход в моей душе, — который уже успел покрыться паутиной, зарасти мхом и заржаветь, — и впустила туда лучи слепящего света, а в них стоял её обнаженный силуэт. Кто-то наконец окунулся в пучину моей тёмной головы и не утонул в ней, а очистил омут. Я был живой. Я был настоящий.

Или мне так казалось?

Мы сидели в какой-то безвкусной кафешке. Всё: от еды до интерьера, будто нарочно было неправильными. Неужели никто даже не попытался указать дизайнерам, что рядом с желтой стеной, не стоит делать зеленую стену, а в голубой потолок, не стоило вписывать фиолетовые фигуры?

По глянцевой пелене плиточного пола, — задыхающимися всхлипами, — цокали каблуки несовершеннолетней официантки в голубом фартуке. Её каштановые волосы характерно расплёскивались завитушками на лбу из собранных в пучок волос. Вечно растерянное выражение лица и веснушки придавали ей некоторую загородную красоту. С ней хочется пробежаться по колосистым полям пшеницы или устроить привал на холме, но никак не заказать Английский завтрак.

Официант, в заведении такого калибра, кажется одним большим недопониманием со стороны хозяина и менеджера. Возможно, кто-то пытался адаптировать западные устройства забегаловок из фильмов про 60-ые, но получилось довольно нелепо.

На часах было около часу, на пары не пошли. В воздухе плавал аромат жаренных яиц и машинного масла. Мы сидели и болтали о всём подряд.

— Он может глубоко и чувственно описать все оттенки обыденности, но всё что касается интимной части, там он груб и прямолинеен. У них там не принято выражать свои глубинные чувства, а из-за этого у всех них происходит массовая истерия и сдвиг по фазе. Оттого они и рукоплещут от всех возможных видов изврата, — говорила Ева, попивая молочный коктейль через трубочку.

— А мне, честно говоря, нравится это в них. Чем глубже прятать, тем больше аппетит, — отвечал ей я.

— Возможно.

— Меня влечёт его серость. Будто погружаешься в те 60-ые, но не как в кино, а в настоящие. Такое же серое как наше, такое же удушающе сухое, только еще и мобильников нет. А потом резкий удар чем-то багровым, в виде описания минета, в каком-то сумеречном лесу теней. Вот что такое настоящий магический реализм.

— А мне и Гоголь нравится, было в нем что-то диссидентское.

— Я в школе не любил книги. Помню, как однажды всё же решился и прочитал Капитанскую дочку, после чего всю ночь плакал. На этом моё знакомство с литературой и закончилось. Потом только в универе начал много читать, когда узнал, что бывают действительно интересные авторы.

— Ну классика — это база. Самые первые кто додумался использовать какой-то, теперь изъезженный, троп.

— Вообще не до конца понимаю зачем нужна литература в школе. Я иногда перечитываю что-то оттуда и понимаю, что в юные годы не понял бы всей глубины мысли. Я бы не осознал ту тоску, которую мне хотели показать. Такое способно только оттолкнуть от чтения.

— Может в этом и цель школы? — спросила она.

— Возможно, — ответил я.

— А я любила стихи.

— А я нет.

— Почему?

— Поэзия — дешевая проституция в мире литераторов.

— В этом её красота!

— Ну не знаю. Я никогда не понимал в чём их суть и для чего они нужны. Если книжки ещё хоть как-то укладывались в голове, мол ну не было тогда еще кинематографа, то вот стихи мне казались полной чушью.

— Поэтому ты сейчас учишься на техническом и всю жизнь будешь жалеть, что тогда не понимал грации рифмы.

— Ты в коричневом пальто,

А я исчадье распродаж.

Ты — никто, и я — никто.

Вместе мы — почти пейзаж.

— Из Бродского согласна только с тем, чтоб не выходить из комнаты.

Мы украдкой посмеялись.

— А мне нравится, как ты одеваешься, —сказала она и улыбнулась.

— Первый постулат моей философии ненависти: одевайся так, чтоб даже для пост-панка было слишком странно.

— Это как?

— Сегодня ты в длинном пальто и сорочке, завтра в спортивном костюме с лампасами. Послезавтра — всё вместе.

— Тогда, послезавтра я занята! — Она захихикала.

Мы немного помолчали в поисках следующей темы. Её нежные губы мягко обволакивали ярко-розовую трубочку, которая контрастно переходил в жаркую красноту щек и уставший оттенок глаз.

Обожаю губы. Они бывают сладкие и острые, тонкие и пухлые, узкие и широкие, мягкие и льдинки; но они всегда горячо встречают своими объятиями мои потасканные, сухие, потрескавшиеся, горькие, бледные губы. Бывает влюбишься в богато красную пару, сидящих на гламурном лице светской львицы, проходимки из клуба. А бывает нежно взираешь на волевую и сосредоточенную ниточку, на конопатом лице какой-то активистки, и мечтаешь, лишь бы они всегда были так устремлены глубоко в витиеватые корни леса мыслей, чтоб ты мог бесконечно нежно их лицезреть. Губы священны и изящны. Красивым губам нет места на грубом мужском лице. Губы были только у ангелов, и то, только у женщин.

Сидя, нога на ногу, она ритмично пританцовывала на месте. Меня пленил её вид, лайфстайл словосочетаний и пристрастие пить молочные коктейли из розовых трубочек. Мы умели молчать, вот что точно удавалось нам на славу. Думаю, никто так живописно и манерно не молчал, как это делали мы. У нас не было никакой потребности в пустом трепе.

Но в сумрачно тёмной голове раздался тревожный ночной звонок телефона, «Спи-спи, милая, я отвечу…»

Я внезапно ударил ладошками по столешнице и привстал. Ладошки заболели, и я в миг пожалел о содеянном. Думаю, я выглядел как сумасшедший учёный, совершивший научный прорыв. Блекло-голубые глаза горели, на лице была истерическая улыбка, а с языка слетели слова:

— Мне срочно требуется отлучиться в туалет.

Ева была слегка шокирована, но как бы искусно она не играла, всё равно выглядело слишком театрально. Шокированное лицо улетучилось, она звонко улыбнулась, а я улыбнулся в ответ.

Всё шло как нельзя хорошо, всё было под моим чутким контролем и в рамках заявленного плана. Но для достижения поставленных задач требуется некоторое время, а также умение ждать. В вопросах терпения и покаяния — мне равных не было, так что справлялся с этим я довольно удачно.

Вооружившись чёткой уверенностью в каждом своём шаге, с полным осознанием, что любое мое следующее действие будет расцениваться под моим самым чутким контролем, я скользнул в кабинку общественного туалета и заперся на замок.

Ладони и подмышки чуть вспотели, а руки бросило в легкий тремор. Всегда так, сколько бы времени не прошло, как бы хорошо я уже не был знаком со своими пристрастием, мандраж в предвкушении следовал со мной бок о бок. Я достаю из маленького кармашка — который рядом с обычным карманом, спереди — своих убитых временем левайсов, пакетик с дурманящим веществом.

— Ну привет, ждал? — в улыбке произнёс я, а после испугавшись, что кто-то это услышал, громко откашлялся и сделал озадаченный вид, будто не знал кто это сказал.

Дорожка белого снега испарился с блестящего фаянса унитаза и ужалила прямо в мозг. Мысли в черепной коробке пронеслись вихрем по захудалой памяти и унеслись в даль. Больше всего меня раздражал химозный пот, который вечно испускало мое чахнущее тело. Один миллиграмм никотина может убить лошадь, а парфюм моего пота думаю целых три. Странная вообще выборка для пропаганды «один миллиграмм никотина убьет лошадь», а плитка шоколада в лёгкую погубит целый выводок собак, но мы же продолжаем его есть.

Я был не из тех глупцов, тщетно пытавшихся бросить всё и сразу. Нужно же постепенно снижать дозу, иначе так и откинуться не долго. Я даже бросил ширку, полностью перейдя на порошки. Пока что я научился перебиваться парой заходов раз в несколько часов. Но и уже это — довольно большой успех. Так же важно оградить себя от вещей, напоминающих прошлую жизнь. Товарищей я вижу редко, так как почти полностью перебрался жить к Еве. Всё по заветам Гоши Стеклопластика, сорвать куш и вовремя соскочить!

Нажав на кнопку смыва, в голове пронеслись чьи-то слова — «Это их обманет». Спасибо Эдварду Сент-Обину за моральный ориентир и фигуру отца, которого изнасиловал дед.

Я лёгкой походкой выскочил из кабинки и направился обратно к Еве.

Это был одни из тех, обжигающих лёгкие горячим воздухом, апрельских дней. Кажется, все живое на улице взяло и испепелилось этой изнуряющей жарой. Никто не было готов к таким резким скачкам акций температур на рынке оконных градусников. Все мирно попрятались по домам в ожидании прохладной подмоги откуда-то с небес, ну или хотя бы с моря.

Мы с Евой были не исключением. Закрывшись на все замки, — чтоб ни один наглый градус или нежданный гость не решил повысить накал комнаты, — мы открыли все окна в квартире и задыхались под жужжащим вентилятором.

Этот старенький вентилятор был парень не промах, и несмотря на всеобщую тепловую лень, крутил своею головой то в одну, то в другую сторону, вполне сносно. Стоял он правда около дивана, на котором Ева листала что-то из репертуара Кнута Гамсуна, так что до меня старания ветреного парня особо не доходили.

Я, — в своей довольно обычной манере, — лежал на полу и разглядывал бедно нависающую надо мной лампочку. Никакой тебе люстры или абажура, просто торчащий из белой шероховатости потолка черный провод с какой-то изолентой и лампа накаливания. Возможно, я увидел в этом какую-то аллегорию своей жизни, но уже не помню какую.

— Люди всё время тянуться к метаморфозам, всё время хотят что-то поменять: «тех сместить, этих на кол, того сожгите!». Но больше всего в жизни они бояться — что-то потерять. Не можем мы без постоянства, нам нужно хоть какое-то спокойствие. Человечество — это птица феникс, она сгорела, чтоб восстать и вновь сгореть, — разрезав горячую тишину начал я.

— Какие-то вы люди странные, — занято отвечала она.

— Панмонголизм.

— А причем тут монголы?

Оторвавшись от чтива, она пустила свой тяжёлый взгляд прямо мне на лоб.

— Судьбою павшей Византии

Мы научиться не хотим,

И все твердят льстецы России:

Ты — третий Рим, ты — третий Рим!

— А говорил: стихи не любишь!

— Так это раньше, да и про такие не рассказывали.

— Может и хорошо, что не рассказывали? Раньше бы не понял суть. — Вернувшись обратно в словесные перипетии Кнута, ответила она.

— А вдруг, я никогда бы не нашел?

— Тогда и рассказывать незачем.

Мы замолчали.

Под тяжестью раскаленного воздуха, меня будто на стальные гвозди намертво прибило к полу. Я пытался узреть хоть какой-то потайной умысел в этих событиях, но никаких заговоров в голову не приходило. Сам мозг отказывался думать о чём-то, хоть как-то еле вразумительном или же существенном. Я вошёл в особую стадию тупняков и залипал во всевозможные детали интерьера комнаты.

Интересно, от чего эта дырка в кресле, может быть от ножа? Что же тут такое происходило? А вон ту маленькую как-то сделал я, сигаретным ожогом на изуродованном временем лице кресла. Ева, её прекрасные голени, слепящие своим блеском; её красные шорты, которые были слишком маленькими, даже для звания трусов. Велотренажер. Интересно, он рабочий?

На этом объекты данной стороны комнаты закончились, и я посмотрел на другую стену. Вечно тикающие часы:

тик… тик… тик… … … …

Либо встали, либо я потерял слух, — видимо не такие уж и вечно тикающие. — Ни потеря слуха, ни остановка часов меня не радовали, так что я спешно искал глазами за что бы уцепиться ещё.

Вдруг, я заметил маленькую муху, летающую по комнате. Что эта бедная мушка тут забыла? Возможно, она тоже пыталась найти укрытие в этой запутанной смысловыми перипетиями квартире. Интересно, как именно муха видела всю происходящую картину? Восклицала ли она возмущенно «Да что же это такое твориться»? Или же это только людская особенность, что-то возмущенно восклицать, даже если никто не слушает. Да даже если никого в комнате нет, ты всё равно, случайно что-то выкрикиваешь в экран безмолвного ноутбука или прямо в лицо страницам книг. Пускаешь запрос во вселенную «Почему именно я?», а он, достигнув верхних слоев атмосферы, обретает вес и форму, но что самое главное — обретает ответ; а после летит со скоростью звука вниз, прямо к тебе в окно, залетая маленькой мушкой, ищущей спасения от этой дикой жары.

Такие странные и бесформенные мысли посещают тебя именно в такой знойный день. Но бывает, отметка градусника подходит к точке кипения личности, и мы генерируем намного более странные и бесформенные мысли. Я лежал на полу и произнес в пустоту:

— Может поженимся?

— Можно, – ответила она.

— Ну я серьёзно! — чуть обиженно заморосил я.

— Так и я тоже.

— Не шутишь?

— Почему бы и нет?

Всю тяжесть бренного бытия сняло как рукой. Я резким рывком вскочил на ноги и запрыгнул к ней на диван.

— Я люблю тебя, — произнёс я.

Она в ответ улыбнулась.

Пот стекал со лба прямо во впадины глаз. Я облизал губы и на языке материализовался обжигающий солёный вкус. В ту похоронную минуту молчания раскалённый до нельзя воздух стал еще и разряженным.

В комнате закричала тишина.

Я вскочил с дивана и грузно зашагал в коридор.

— Ну постой! Ты куда? Ты что обиделся? — доносился крик Евы, откуда-то из зала.

— Часы встали, пойду куплю батарейки, — отрезал я.

— Ну прости меня!

— Я не обижаюсь. Просто пройтись захотелось.

— Ты мне врёшь!

— Скоро буду, — сказал я и закрыл дверь.

Конечно, я понимал, что именно жар был повинен в случившемся, так как он спутал все мои мысли и выдал эти странные и бесформенные слова вслух. Но как можно быть готовым к венчанию, если ты не можешь сказать «я тебя тоже»?

День и так был испепеляюще жарким, а я был до нелепого тепло одет. Впопыхах убегая с поля романтического боя, я случайно нацепил осеннюю куртку. Повязав её на поясе, я устремился вдаль. Сигаретный дым и яркое солнце заставило глаза пустить град слёз. Увидь меня сейчас Ева, я не смог бы больше никогда подтвердить свою маскулинность, хоть и плакал правда не от обиды. Я даже не уверен, обидно ли было мне. Но факт остается фактом. Я бежал до магазина и плакал.

Вся одежда, да даже кожа, ощущался на мне громоздкой и неудобной, будто из зимней стужи зашёл в торговый центр и провел в нем непозволительно долго. Все слои одежды стали ощущаться лишними слоями тебя самого, и не дай бог провести в этом виде еще секунду, ты точно начнешь отрезать от себя куски обвисшей плоти. Хотелось быстрее вернуться домой, сбросив все, представить миру все свои внутренности: мышцы и кости, каждый сустав и хрящ…

Каждую вену, которую ищет твоя слепая игла. Они где-то все попрятались, будто пытаясь разозлить меня еще сильней. Синие магистрали чуть покажутся у краёв предплечья и сразу уйдут, смеясь за поворотом. Их хохот разносится чудовищным эхом по закоулкам, умерщвляя твои барабанные перепонки.

Жара дробит меня на мелкие частички и гранулки. Солнце уже тянет свою луч-трубочку, чтоб вдохнуть шрапнель из осадков моих снов. Я показываю ему средний палец, намекая, что обязательно встану ему поперек горла: «Нет, меня тебе не проглотить». Подумал, как глупо это выглядит со стороны и второпях скрылся в первом продуктовом.

Наконец, блаженная, спасительная, жизнеутверждающая прохлада. Супермаркет, в котором найдешь всё, что душе угодно: хоть круглосуточно свежий хлеб, с сроком годности в вечность; хоть безнадежно блуждающие души, которые обречены на вечную борьбу в раздумьях: «взять эту сверкающую упаковку с блестками, или эту светящуюся со стразами?». Прости нас Чак, мы все не так поняли и скупили все твои майки с изображением розового мыла.

Продуктовые — олицетворения людского строя. У нас всё есть и нам ничего не нужно, но все равно что-то покупаем. Я называю это — Общество Витрин. Жаль, что на моей витрине жизни, — под пуленепробиваемым стеклом, — лежит лишь пластмасса и синтетика, и все это — разновидности любви.

Проходя мимо отдела морепродуктов, меня вечно посещают мысли о сходстве рыбы и человека, не удивительно, что они наши дальние родственники. Мы все как сардины в банке, с головы до пят купаемся в масле (для придания вкуса) и просто ждем своей участи. Но почему у рыб нет чувств? Очень даже есть! Просто они их упорнее всех других скрывают, ровно так же, как и люди. Морская соль обжигает их жабры, а всё что они могут — это безмолвно кричать.

Блуждая еще некоторое время по бесконечным рядам ненужных никому товаров, — хотя полки все равно были заполнены лишь на половину, — я остановил свой выбор на баночке прохладной содовой. Что еще может оказаться более благодетельным, чем освежающий (укол…) газированный напиток.

Конвейерная лента удушающе медлительно тянет баночку к последнему суду. Здесь и решится её дальнейшая судьба: оценят все ее качества, достоинства и недостатки, количество грехов производителя, а в конце, технологически-зелёным цветом, выставят цену на табло.

— С вас 59 рублей.

Взяточная ордалия.

— Кажется мы больше не поколение пепси, все вновь пьют колу, — сказал я себе под нос.

— Пакетик нужен? — противный голос странно накрашенной женщины, почти проскрипел.

Откуда такая любовь к футуристическому мейкапу у кассирш?

— У меня одна баночка, — ответил я.

На самом деле, я не из тех, кто вечно ругается на кассах, просто вскипевший мозг и дикая жажда опиатов выпали именно на учесть данного диалога.

— И что?

— Не нужно.

— Карта магазина.

Я молча смотрел на неё.

— Алло, гараж?! — не выдержав дуэли, завопила тётка.

— Нет, спасибо, — сквозь зубы, протянул я.

— Молодой человек, вы в порядке? Вы бы хоть ели, у вас вон: щёки впали, мешки под глазами, а взгляд как у дохлой рыбы.

— Со мной это сотворила городская похоть и жара.

— Ну оно и видно.

Наконец появилась сумма моей покупки, и я спешно оплатил всё картой. На миг показалось, что я наконец выдержал еще одну подножку судьбы, но это была лишь видимость.

— Чек нужен? — слышу я в спину.

Отметка горения пройдена, все системы дали сбои. Я повернулся и закричал:

— Да кому он вообще сейчас нужен?! У меня смс в банке придет, и у всех так! ЗАЧЕМ МНЕ ЧЕК?!

Повисла тишина. Ответа не последовало. Лишь взгляды сардин, упавшие на мои плечи, доказывали, что это случилось не в моей голове. Кажется, я даже услышал тихий возглас: «космический мусор…» Я развернулся и молча ушёл.

Знаете, что отличает настоящего торчка от обывателя? То, что даже в такую изнуряющую жару ему хочется совершить инъекцию. Я был весь в поту, вся кожа покрылась липкой слизью, на голову давил свирепый кулак солнца. Я повернул во дворы обычного спального района и сел на бетонную плиту. От самопроизвольного самовозгорания меня спасала лишь тень от жилых домов.

Я растирал ногой поросшую траву около тропинки. Где-то в дали я слышал детский смех, он всегда меня почему-то угнетал. Справа от меня пустовала спортивная площадка, храм без прихожан. Слева пустынный проспект. Я один сижу меж двух огней и не знаю куда мне идти.

Вдруг, — знаком свыше, — показался легкий ветерок, он задувал под мою мокрую майку и приятно холодил липкую спину.

— За что всё это со мной? — сказал я в пустоту, но ответа не последовало.

Дальше живу — и все выше тени у невидимых стен моей зависимости.

Выбора больше нет, день обретает пугающе тяжелые обороты. Всего один, и прощай вся усталость.

Я не сдался, просто мне плохо.

Дни календаря сменяли друг друга опавшими листочками скопившимся на полу. Внезапная жара улетучилась так же внезапно, как и появилась. Все пришло в норму: вновь прохладные дни, еле напоминавшей о своей кончине зимы.

Время всё так же продолжало неустанно куда-то шагать. Зачем и куда — не ясно, но больше всего меня пугает вопрос: кто ему это наказал и когда оно остановится? И если уж даже время способно слепо следовать приказу, то на что тогда способны мы?

Кстати, а есть ли вообще доказательство времени? Что за глупый вопрос, конечно есть, оно же идет. Было прошлое, есть настоящие, станет будущее. Мы все безоговорочно смотрим на стрелки часов и убеждаемся, что мир все еще существует, время не встало, мы еще есть. Но стрелки часов, лишь отлаженный механизм, который тикает точное количество раз за определенный промежуток, того самого выдуманного «времени». И этот тик — единственное доказательство, что у нас есть.

Кто-то скажет про то, что вокруг нас крутиться солнце, определяя время и прочее, и прочее. И даже если представить, что оно там все действительно где-то крутится, вокруг нас или около, — зависит от вашего самомнения, — то в сущности, что это доказывает? Как сам факт знания этого, может доказывать чьё-либо существование; если мы не можем точно определить даже наше без тикающей стрелки часов? Всё это в итоге окажется фикцией, как и все доказательства ранее. То земля плоская, то круглая, то крутится, то летит вперёд. Даже наши убеждения в фундаментальных вещах, в один момент, могут оказаться профанацией, но мы всё равно в них зачем-то безоговорочно верим, так еще и ими что-то доказываем.

В конечном счёте, солнце просто есть, как просто есть и часы, и мы. Нет никакого времени. Прошлого не докажешь, будущего нет, есть только сейчас и то, лишь один жалкий бит информации, который исчезает и появляется каждые десять герц. Все остальное — наши догадки.

Как тут можно понять, кем хочешь быть в будущем, если не уверен даже в самой концепции будущего?

— Пугают твои мысли, — сказала мне Ева.

— Почему?

— Они все какие-то деструктивные. Я думаю, что ты бежишь от реальности, задаваясь вопросами на которых нет ответа.

— Скорее всего так и есть, но что в этом такого? Мне нравится думать о всяком бреде.

— Почему бы не подумать о чем-то чуть более реальном?

— Например?

— Ну не знаю, вечно твои книжки да Декарты. Ты словно не интересуешься ничем существенным.

— Думаешь Декарт писал о чем-то несущественном?

— Он не писал о том, как жить жизнь дальше, после всех его книжек. Ты не собираешься работать по профессии, не уверен кем хочешь быть. Я, конечно, понимаю, что ты вроде хочешь стать журналистом, но для этого же нужно что-то делать.

— Делать что?

— Не знаю, устройся в газету.

— Никто сейчас газет не читает.

— Ну тогда пиши текстики для сайтов.

— С этим сейчас прекрасно справляются машины.

— Да уже хоть чем-нибудь займись, кроме лежания на полу!

— Хорошо! Пойду поищу работу, — вяло ответил я и второпях начал собираться.

— Давай еще обидься и дверью хлопни!

— Вечером вернусь. — Сказал я и действительно хлопнул дверью, но не специально, во всём был виноват сквозняк, хотя эти оправдания ей уже не нужны.

Я понимаю ход мыслей Евы. Она чуть старше меня и явно дальновиднее. Ей нужно то самое блаженное постоянство. Не уверен почему я от него бегу. Наверное, мне кажется, что оно губительно для человеческого индивида. Мы перестаем понимать ценность возможности к изменениям и задыхаясь цепляемся за всё, что хоть как-то удерживает наш распадающийся на части внутренней мир.

Но я и не понимал Еву. Почему она вообще со мной? Почему кому-то вообще быть со мной? Я не перспективный, забитый, странный, неказистый, брошенный окурок с балкона судьбы. Мне ничего не светит, кроме срока. Но она все равно со мной. Может тогда стоит хоть попробовать?

Пройдясь по объявлениям на различных сайтах для таких же, как и я бездельников, я натыкался на несколько привлекательных вариантов, подавал свое «резюме»: Опыта работы нет, но хотелки превышают возможности, так что срочно ищу любую галеру…, и я даже получал приглашения на собеседование.

Жаль все я провалил, по той или иной причине ведомой только несуразным эйчарам. Я, возможно, и хотел измениться для неё, как и обещал себе – стать другим человеком, но подходящей работы не было: везде либо каторжный труд за копейки, либо я лицом не вышел.

Понятие «писать текстики для сайтиков», давно уже вышло из обихода ценностей нашего века. Бездушная машина заменила всех гострайтеров и соискателей дешёвой музы.

Искусственный интеллект давно уже может написать симфонию, нарисовать картину, издать собственную книгу; и поверьте, всё из вышеперечисленного, будет намного лучше, глубже и претенциозней любых ваших нареканий.

Всё это — безжалостные последствия прогресса. К нашему счастью, мы живём не в худшей версии нашего мира и за любым делом, от музыки и писательства до научных открытий, всегда стоит личность, и она является образующей. Нейросеть нарисует картину лучшем чем вы, возможно даже с более интересной смысловой нагрузкой, но она наштампует сотни таких произведений. Да, все будут разные, но всё равно, лишь без эмоциональной конвейерной лентой. Вы же сможете создать только один свой корявый шедевр — в этом и есть его ценность.

Робот заменит человека, только если человек слабо отличается от робота, но никак не наоборот. Жаль, что нам в жизни всё чаще нужен именно холодный расчёт, а не шестое чувство. Человек за день совершает около 35 тысяч выборов и решений; так сколько мы готовы отдать на плечи машин, а сколько нужно оставить себе, чтоб не стать марионетками в руках вездесущих математических вычислений?

Люди опять сыграли в бога и вновь проиграли.

Вновь пустой трёп. Всё, лишь бы только не реальный мир с его реальными проблемами.

Восседая в очередной забегаловке, еще более вычурной, чем мы выбирали обычно (она была вся ярко-розового цвета с вкраплениями желтого), мы в тишине ожидали заказ. Во всяком случае, мне казалось, что в тишине.

— Нет, ну ты только представь? — сказала Ева.

— Что? — ответил я.

— Ну как что? То, что… — Её слова почему-то теряли смысл на пути из её рта к моим ушам. Думаю, они мучительно боролись за своё право быть услышанными, но моя стена безразличия оказалась куда выше и страшнее, чем они могли себе представить.

Я многозначительно кивал и украдкой смотрел в окно на проезжающих мимо машины. Вот черная, вот серая, вот… цвета тауп?

Метрдотель, — если его можно так назвать, в контексте данной забегаловки, — молодая девушка, бегающая по крохотному аду дизайнера интерьеров, она усаживала гостей, а некоторых просила подождать пока не появится свободный столик. В кафешке было нещадно много людей. Слишком много. Желудок этой забегаловки еле смог вместить в себя желудки дюжины детей с двумя дюжинами родителей. Как жаль, что даже еще ни в чём не повинные души пали под гнётом яркого дизайна. Хотя может это всё, что нам нужно в жизни? Просто побольше красок в нашу серость. Еда здесь была отвратной и слишком дорогой.

— Понял? — вновь спросил она.

— А, ну это вправду, действительно, невероятно…

Я не знаю точной даты, когда это случилось. Да и не могу быть уверен, что это случилось. Может просто секундное помутнение разума нагрянуло в мою голову, дьявольски разбрасывая все остатки моей личности и что-то бормоча себе под нос.

Как бы то не было, пытаться умалчивать это дальше, я просто не мог. Её ангельские крылья, — которые еще секунду назад, радостно пылали, разливая всюду божий свет, — совсем облезли, и в неровностях чешуи перьев на меня смотрели страшные и темные глаза. Они пытались заговорить со мной, передать некую важную информацию, которую так долго скрывали под белой броней, но что-то случилось, и я совершенно разучился слушать на их иудейском языке.

Её лицо больше меня так не сковывало по рукам и ногам в очаровании, глубина бездонных глаз напоминала ямы, а макияж выглядел просто обычно.

Осознание сильнее нашатыря ударило в голову: «кажется, мне с ней скучно». И может этот сбой в пыхтящей машине мозга уже и прошёл, всё вернулось в какую-никакую норму, но сама мысль осталась висеть в рамочке, где-то в районе лобной доли.

Я смотрел на самое обычное лицо, с самыми обычными чертами. Бледность походила на нездоровую, черные волосы мне вообще особо никогда не нравились, еще и люди курящие тонкие сигареты вызывали недоверие. Возможно, она меня даже чуть отталкивала, или скорее нагоняла тревогу, как будто лицо, которое вечно вещает о грядущих бедах с экрана стройного телевизора.

Что было самым страшным в данной ситуации? — Чем меньше я её любил, тем больше она любила меня. Правда, это самый ужасный механизм людских душ, спасибо Пушкину. Безразличие проникает в каждую частичку вашей жизни и обосновывается там, как пыль в складках изъеденных временем лиц стариков. Куда-то исчезли все подарки. Ушли улыбки и звонкий смех. Даже щебетание объятий уже так не греют. В интимной жизни вообще бардак. Чем больше я ненавидел её нескладное худое тело, тем страстнее и чаще оно извивалось подо мной. Чем чаще я смотрел на зеленую стену, а не на неё, тем горячее она стонала. Я не мог понять почему так происходит. Я ненавижу её с головы до ног, а он вцепилась в моё нутро и буквально меня истощает. Возможно, женский род как-то подсознательно чувствует затухание свечи чувств и максимально компенсирует её тепло, стараясь изогнуться по максимуму, как характерно, так и физиологически, лишь бы ты остался рядом.

Наверно тогда я и возненавидел любые проявления чувств интимного характера. Ненавижу секс. Мы можем бесконечно пытаться врать себе, надеясь, что однажды и сами поверим в свою ложь, и она станет нашей реальностью, но, как и всегда, ты просто начинаешь ненавидеть эту ложь, замечая её отблеск в любом отражающем твою душу движении. Я врал себе, что люблю её. И продолжаю себе врать, но легче не становиться. Будто я однажды забыл закрыть форточку, и все мои нежные чувства выпорхнули из окна, обдуваемые холодными сквозняками Сибирских морозов.

А я себя ненавидел всё больше и больше. Идиотский спектакль, где мы играем в чувства, хотя актёры из нас никакие, ещё и сценарист мыслит одними клише. Жаль, что все в постановку верят, один ты понимаешь, что это Шоу Трумана.

А зелёная стена напротив, всё чаще смотрит на меня, чем я на неё.

Два моих самых любимых временных промежутка — это раннее утро, когда никуда не нужно и теплый вечер выходных, когда нужно хоть куда, лишь бы не по делам. Утром, я могу полностью посвятить себя моим «продуктивным мыслям о вечном», а вечер выходных так и проситься чтоб его потратили на что-то интересное. Следующие события происходят во втором случаем.

Мы не броско проживали свою новую маленькую жизнь. Учёба-работа, вечер, пиво, сериал — мне даже было этого достаточно. Если забыть о всей бренности этих действий и целлофановости чувств, можно научиться этим наслаждаться, что я охотно делал. Но всё же страшно жгучее чувство, где-то в самой верхней части горла, то и дело накатывало на меня и шептало: «Ну вот, тебе …надцать лет, ты живешь с девушкой, пьешь пиво и тупишь в телевизор. Всё, как и заказывали. Скоро ребёнок, ипотека, молодая любовница». По прошествии лет, я, конечно, пойму, что эта пора моей жизни была возможно самой лучшей, самой ценной, самой живой, но в тот бит информации мне так не казалось.

Мы лежали на диване и читали свои книжки. Я читал «Компромисс», Довлатова, а она вроде что-то из Юваля Нойа. Отложив книжку на кресло, я прильнул к плечу Евы и предложил:

— Может куда-нибудь сходим?

— Не знаю.

— Тут спектакль новый в театре проходит.

— Это краситься надо — не хочу.

— Ну тогда пошли просто пройдемся по парку. Прогуляться вечером без какой-либо цели — чудотворно.

— У тебя это и днём отлично выходит.

— Понятно. — переменилось моё лицо обратно в уныние.

— Ну что? Я устала. Что мне нельзя просто полежать один вечерок?

— Да я молчу.

Диван под весом моего тела и тяжести обстановки издал истошный всхлип, а я кувырком спустился на пол. Всё помутнело и замельтешило в глазах, резкое падение показателей артериального давления, и вот я уже в другом пространстве. Всё вокруг темное и спокойное, лишь сгорающая реальность по бокам взора мешает полной концентрации на пустоте.

Помнится я как-то говорил, что рядом с Евой, мир за стенами комнаты исчезает. Из неаккуратной метафоры, это стало моей сковывающей реальностью. Мир за пределами квартиры и вправду исчез. Он испарился, стух, выветрился сигаретным дымом из открытого окна. Весь мой мир куда-то пропал, ушёл и забыл мне сообщить куда и насколько он ушёл. Всё что остаётся мне — это четыре зелёные стены и вечно тикающие часы, единственные, кто доказывают моё существование.

Ева безучастно лежала и читала свою книгу. Мы раньше обменивались ими после прочтения, но в какой-то момент наши интересы разминулись. Я не в силах это более терпеть, наконец поднялся на ноги и направился в туалет.

Обычно, в жизни именно самая глупая и маленькая деталь смущает больше всего остального. Смущает больше, чем кровавый кашель, зеленый пот или даже отсутствие конечностей. Мы бесконечно можем жаловаться на неровности пола, исключая из внимания, что нам трудно ходить из-за вырвавшейся наружу саркомы, перекашивающей наш позвоночник. Так и у меня была одна такая проблема. Главное, к чему пристрастилась моя физиология и сознание, так это к быстрому засыпанию. Позади у тебя длинный и тяжелый день, наполненный кучей ходячих не то людей, не то сарком, и меньшее, о чем ты можешь молить, так это тепло твоей скрипящей кровати. Ты заходишь в темную комнату общежития, стараясь не разбудить храпящих соседей, стягиваешь с себя дряблые джинсы, потную майку, теряешь в руках носки и ложишься в беспамятстве – вот главный подарок веществ. За их отсутствием, тебя ждут длительные часы мук в оковах собственной больной головы. Я разучился засыпать трезвым.

Пол непростительно стонал от каждого соприкосновения со мной. Я шёл неприкрытым вором среди роя трупов. Каждый из них смотрел на меня и вслух восклицая свое негодование: «Даже после смерти покоя не дают!».

Не знаю почему, но следующая картина возможно навсегда отпечаталась у меня в памяти. Люди часто запоминают какие-то ненужные моменты, а еще чаще их забывают, но этот был выгравирован на лицевой стороне моей души навсегда.

Я стоял в полумраке, прямо перед дверью туалета, а справа от меня была ночная чернота коридора. Лишь едва пробивавшийся свет из глазка двери, пыхтя, тянул своё озарение к моему телу. И вдруг, свет исчез.

Отгоняя тревожные мысли, я поторопился войти в пучину тёмной ванной комнаты. Прикрыв дверь, я взял с подоконника пачку сигарет, вынул себя одну и зажёг крохотный огонёк в мерцающем серо-голубом бытие.

— Всегда мечтал об окне в туалете… — произнес в пустоту я. — А ты что думаешь?

Фикус не изъявил желания отвечать, лишь чуть колыхнулся на сквозняке.

— Вот и я так думаю, — сказал я и облокотился на вычурную дыру в стене, показывающую сияющий город.

Жёлтые, белые, оранжевые огоньки грузно стояли в ожидании своего маленького чуда, ведь каждый огонёк во вселенной непременно всегда чего-то ждёт и на что-то надеется. Вот показался зелёный фонарик, отчего все цвета перекрестка смешались в одну длинную струну мелодичной гитары. Дороги — вены города, а по ним бегут сотни неприкаянных душ. Прекрасная мелодия — оркестр жизни. А я — единственный её свидетель, можно сказать, единственное доказательство. Нет, мир не крутится вокруг меня, и существует даже если я на него не смотрю, но никто более, мне бы не смог доказать всю красоту этого пейзажа. Будто смазанная картина маслом, которая в ускоренном таймлапсе, перерисовывается художником вновь и вновь. Где ты окажешься на этом холсте в следующую секунду — не известно. Найдётся ли вообще на нём место для тебя?

— Я думаю, что мне просто достаточно любить. Не хочу я быть третьим Римом. Всегда кончается одинаково больно. Мне достаточно просто знать, что есть один какой-то взмах кисточки на холсте, который принадлежит только моей душе. На остальное моё стухшее сердце просто не способно.

Я затушил тлеющий в пальцах окурок и нагнулся к унитазу. Вынул из влажной пасти бачка свои инструменты и собрался подыграть чудному концерту.

— Интересно, как это случилось? Вот же не так давно всё было хорошо. Я как-то потерял всю жизнь в лохмотьях и ошмётках своих изуродованных рук. Будто буквально выронил. Хотя скорее так: я был уверен, что вот она, только протяни открытую кисть, и вот я пытаюсь её сжать, а в ладонях оказалась пустота. Жизнь очень давно утекла сквозь мои фиолетово-жёлтые от сигарет пальцы. Я даже почти бросил наркотики. Но как-то вновь оказался тут.

В воздухе застыл последний клубок волнистого дыма.

— Наверно мне просто не повезло. Кому-то просто придется прожить такую жизнь, чтоб её не прожил кто-то другой, — сказал я и уселся на белый трон. — А ты что думаешь, Сариэль?

Тишина.

— Молчишь? Молчи. За это ты мне и нравишься. А мне вообще-то, мало кто нравится, так что считай это наивысшей мерой любви.

Луна успокаивающе смотрела на меня сквозь оконную раму. Её свет нежно дотрагивался до моего лба, убаюкивая в эту неспокойную ночь.

— Скрипка настроена, смычок смазан — всё готово.

Я ввёл остриё иглы под кожу и чьи-то слёзы побежали по кровеносной системе. Кто однажды попробует слезы красного цветка, умоется и утонет в своих. Я приступаю к погружению. Словно раскаленная магма, они согревали каждую частичку моего бездыханно-холодного тела. Я расплылся в своей консистенции, будто все суставы и кости размякли, как бумажный лист под натиском акварели.

— А кому нужна эта глубина твоей души, ты спросил? Куда её такую девать? Утонуть в ней? Слишком единоличные взгляды на мир, — вдруг выронил фикус.

— А я бы с радостью в чей-нибудь утонул, — ответил я. С последним выдохом воздуха душа покинула тело, и я оказался в теплом океане мировой эйфории.

Неуследив за степенью расслабления, я скользнул своей тушей вниз, прямо на коричневый домик фикуса. Горшок вдребезги, Сариэль и я лежим на холодном кафельном полу. Вижу еле пробивающийся свет сквозь щель в двери. Я понимаю, что почему-то не могу встать.

Да мне и не хотелось.

Дальше, воспоминания остались в голове лишь старыми выцветшими снимками полароида. Ева в дверном проеме ванной комнаты, слёзы, крики, ночные звонки.

— Разве вы не слышите? Как же всё-таки прекрасно вписался аккомпанемент моей одинокой скрипки.

Когда я начал приходить в себя, передо мной было размытое лицо Зуба, он был явно чем-то обеспокоен. Зуб примчался с спасительной дозой налоксона под покровом ночи, от страшного трезвона телефона в темноте.

Мы втроём сидели на холодном кафельном полу бледно-белой комнаты и курили. Маленькая коричневая чашечка служила нам пепельницей. Я и зуб смотрели прямо переде собой, будто наш взгляд прошел меж стыков плит и оказался где-то вне осознания данной обстановки. Курили мы в тишине, лишь изредка тихие всхлипы слез Евы заполняли пустоту комнаты. Сигарета тянулась слишком долго. Каждый из нас, в то мгновение, тихо плакал в глубине души.

Полагаю, каждый о чём-то своём.

Я постучал, скрип открывающейся двери растормошил спокойствие подъезда. На пороге стояла Ева. Я не смог в точности определить, что именно означал ее взгляд. Способен ли он означать «ничего»?

— Может сходим перекусим?

— Куда?

Мы молча сидели в Макдональдсе. Оба смотрели в пустоту. Аппетита не было. Пахло ничем.

— Прости меня, — виновато выдавил я, но ком в горле не давал словам нормально покидать открытый рот, так что получилось довольно нелепо.

— Всё нормально.

Мы помолчали.

— Знаешь, мне кажется, что последние месяцы своей жизни, я безостановочно несусь в различные стены. Жаль, что ты увидела, как я, в очередной раз, разбился об одну из них.

— Я думаю, что встречаются в жизни такие люди, которых просто нужно пережить. Стены, о которые нужно разбиться. Этим стенам не нужно особой глубины или многогранности характера. В конечном итоге — плевать даже на цвет. Можно, конечно, раздобреть, дать им пару деталей вроде: чёрного каре или то, что она курит сигареты марки Kiss, но это всего лишь профанация.

Мы помолчали.

— Думаю, иногда правда кто-то нужен, чтоб просто, мимолетно упомянуть его в своей книжке, — продолжила она, — ты просто нужен для моей истории, чтоб персонаж что-то понял, а я нужна твоей, жаль ты вряд ли что-то поймёшь, — по крайней мере сейчас, — но смотря со стороны автора, появляется вопрос: «А разве это честно?» Никто не ожидал, что ты потом решишь написать книгу о своей «тяжелой» жизни. Может знай я это раньше, повела бы себя чуть более грациозно. Понятно, что мир в целом не особо честное место, но всё же.

— Ты не просто мимолетное…

— Только не надо всего это фарса, пожалуйста, хотя бы в честь всех наших воспоминаний.

Мы помолчали.

— Скажи мне, кто я? — вдруг спросила Ева. — Впиши чьё-то имя в графу, а не просто “женщина”. Чей труп ты решил воскресить, чтобы сказать то, что не успел? Она же курила Winston, а не Kiss? Или может цвет волос другой. А, точно, цвет глаз! Хотя стоп, ты не просто воскресил чей-то труп. Ты сшил его из различных кусков и деталей людей, которых предпочёл забыть. Он вроде стоит, вроде дышит, но лишь дунул ветер, и он развалился по частям. Хотя возможно «та», о который ты говоришь, ты её даже не знал. Есть какой-то образ, который не оправдал ожиданий. А может ты даже побоялся узнать, какая же она, настоящая. Так ответь, кто я? Почему ты от меня сбежал? От каждой из нас? Ты ведь специально не закрыл дверь. И ты всегда знал, что этим кончится. Всегда так кончалось. Для удобства ты всё забывал и бежал дальше, но не все так умеют. Скольких еще ты собираешься переступить? Это, конечно, скорее риторические вопросы. На самом деле, в конечном итоге это всё — не имеет смысла. Какая разница, если мир вот-вот рухнет, разве у тебя есть время на что-то извне? И я не про внешний мир. На самом деле, такое просто иногда случается, а иногда нет. Всё не важно, у этой игры — нет имени.

Мы помолчали.

— Я, пожалуй, пойду, — ответил я.

— Прощай, Крашенный, — наконец произнесла она.

Я вышел из ресторана быстрого питания и нацепил наушники. Быстрое питание, быстрое переваривание, быстрое общение, быстрые отношения, быстрые чувства. Из ниоткуда с любовью, надцатого мартобря…

В тот день я узнал, что же по-настоящему значит быть взрослым. Быть взрослым, значит каждый день, лицом к лицу, встречаться с последствиями своих поступков и решений. Если раньше нам всё сходило с рук, то теперь даже неверный вздох раздается разрушающим твою дальнейшую жизнь эхом. Каждая стена несет после себя неминуемый выхлоп. Всё, что тебе остается, это пытаться не задохнуться угарными газами твоих поступков.

Не знаю, действительно ли Ева тогда сказала всё это. Во всяком случае, так услышал я. В динамиках играли Smashing Pumpkins. Я брёл по голубому городу с карманами полным печали.

Посвящаю тебе, мой павший, сшитый из кусков, обыденный ангел.

Продолжение читайте в моей книге «Трип-репорт».

ЛитСовет

Только что

ЛитСовет

Только что