Читать онлайн "Аркадия"

Глава: "Аркадия"

Андрей Столяров

АРКАДИЯ

Глава 1. Лес

На седьмой день пути исчезают Ракель и Азза. Это странная пара, состоящая из двух девушек, как в зеркале, отражающихся друг в друге: обе черноглазые, черноволосые, с отчетливыми косыми скулами, невысокого роста, хотя телесно Ракель чуть крупнее. Наверное, генетические близнецы. Обе неразговорчивые, за неделю почти не было слышно их голосов. Не общались они даже между собой, разве что, как телепатемами, обменивались мгновенными взглядами. Непонятно было, почему Эразм их объединил. Другие пары формировались по принципу гендерного дополнения: Барат и Сефа, Петер и Семекка, наконец – Дим и Леда. И непонятно было, зачем он вообще включил их в состав экспедиции: какая от них может быть польза?

Впрочем, Эразму виднее.

В этот день, судя по координатам, которые непрерывно рассчитывает Раффан, они достигают точки, где пропала предыдущая группа. Отсюда она в последний раз выходила на связь. Для этого им приходится углубиться в лесную топь: черная жижа земли, куда нога погружается по щиколотку, мертвые скелеты деревьев, в гнилостных, осклизлых лишайниках, свисающие с ветвей полотнища чуть колеблющейся паутины, на которой, вцепившись, сидят крупные, с ладонь, коричневые пауки, следящие за ними бусинами малиновых глаз. Раффан говорит, что это, вероятно, мутанты; биота в последние годы трансформируется с фантастической быстротой. Хотя также не исключено, что это популяция охранных киборгов: прикрывают некую территорию, куда чужим вход запрещен.

- Хорошо бы их вскрыть, посмотреть анатомию. Но – рискованно…

На карте ни топи, ни пауки, конечно, не обозначены. Эразм неоднократно предупреждал: карта устарела, последний дрон, сканировавший окрестности, сдох лет двадцать назад.

И – никаких следов предыдущей группы.

Привал они устраивают на относительно сухом пригорке, покрытом щетиной остролистой травы. Глотают тягучую массу из пищевых тюбиков, запивают ее водой со вкусом дезинфицирующих таблеток. Все выдохлись после целого дня ходьбы, проваливаются в сон, как в обморок, нет сил даже развести костер, а когда, разбуженные прикосновением солнца, они открывают глаза, выясняется, что ни Ракели, ни Аззы на пригорке нет. Лежит в отдалении их общая плащевая накидка, покоятся в изголовье ее два скособоченных, в пролежнях рюкзака, следы ботинок, отчетливо различимые в жиже, уходят за паутинные полотнища.

- Выманили, наверное. Надо было отойти подальше, - цедит сквозь зубы Раффан. Оборачивается. – Никто во сне голосов не слышал? Ни у кого не появилось желание двинуться туда, в глубь?..

В ответ – молчание.

- Ладно… – он вскидывает ружье дулом кверху.

Выстрел звуковой волной подбрасывает над деревьями пару птиц, с треском крыльев уносящихся прочь.

Более ничего не происходит.

Нет, все-таки происходит: пауки, очнувшиеся от дремы, перебирая лапками, устремляются вниз, к земле.

- Быстро!.. Уходим!..

Они подхватывают рюкзаки и, спустившись с пригорка, бегут по жиже, чавкающей под ногами. Правда, бегом это назвать нельзя, разве что – натужной трусцой: бежать по-настоящему не позволяет груз на спине. К счастью, пауки их не преследуют, останавливаются, видимо, просто отгоняют от охраняемой зоны. Через некоторое время Раффан, задающий темп, переходит на умеренный шаг, а еще примерно через километр объявляет короткий отдых.

Около получаса они бессильно лежат, приходя в себя, медленно успокаиваясь, уставясь в небо, где равнодушно ползут мелкие кудрявые облака, лишь потом Семекка приподнимает голову и спрашивает:

- Пауки… их загипнотизировали… да?

- Не знаю, - отвечает Раффан. – Возможно, и так. А возможно, что это из-за отключения чипов: меняется нейродинамика мозга, в новой конфигурации он стабилизируется не сразу, могут возникать разные психические аномалии.

Успокоил, думает Дим.

- У нас тоже могут возникнуть? – голос Семекки прерывистый.

Актуальный вопрос.

- Надеюсь, что нет…

- Мы… их… будем искать?..

Пауза повисает над ними, как тяжелая пелена.

Наконец Раффан отвечает:

- Слишком опасно… Раз уж они не выбежали на выстрел…

Он не договаривает.

Это как будто служит сигналом. Сначала садится Сефа, за ней – порывом – Барат, и говорит, придавливая взглядом и голосом тоже приподнявшегося Раффана, что им следует возвращаться. На исходе еда, на исходе таблетки для обеззараживания воды, они идут уже целых семь дней, никаких следов Гелиоса не наблюдается. А ведь по расчетам Эразма через неделю они должны были выйти на городские окраины.

- Мы либо сбились с пути…

- Либо никакого Гелиоса не существует, - заканчивает его мысль Сефа.

Раффан не торопится отвечать. Он сперва устраивается поудобней, приваливаясь спиной к чешуйчатому стволу сосны, обводит всех внимательным взглядом, и вдруг становится ясно, что Раффан тоже смертельно устал: обвисшие щеки, темные мешки под глазами, дыхание сиплое, будто пересыхают внутри горловые хрящи.

Голос, тем не менее, тверд.

- Ребята, послушайте, - говорит Раффан. – Мы идем почти вдвое медленнее, чем планировалось. Предполагалось, что мы будем проходить километров по тридцать в день, может быть, даже по тридцать пять, а мы едва-едва осиливаем по двадцать. Никто в этом не виноват. Дорога оказалась труднее, чем мы рассчитывали…

А мы сами оказались слабее, думает Дим, Раффан этого не говорит, но подразумевает.

Он вспоминает кошмар этой недели. Как Ракель почти сразу же стерла ногу и, несмотря на пластырь и мазь, два дня хромала, вынуждая всех примериваться к ее ковылянию. Как у остальных непрерывно накапливалась усталость – забивая мышцы, наполняя их отягощающим чугуном: не сравнить с усталостью на подготовительных тренировках, Раффан был вынужден делать привалы каждые два часа. Как они попытались перейти на природную пищу, Барат подстрелил грузную, двухголовую белку, почему-то даже не попытавшуюся убежать, и они с ужасом наблюдали, как она бьется в агонии, а потом, поджарив ее на костре, с таким же ужасом и отвращением смотрели на полуобугленное, полусырое мясо: как можно есть живое, пусть даже убитое, существо? Аззу вытошнило почти сразу же, за ней – Семекку и Петера. Остальных, в том числе Дима, долго мутило.

- Привыкнем, - неуверенно обнадежил тогда Раффан.

Все же повторять этот эксперимент они пока не решались.

А еще – ночевки в лесу. Смыкалась тьма, и начинали проступать в ней непривычные звуки, в Аркадии таких нет: какие-то шорохи, будто кто-то подкрадывается к ним сквозь кусты, какие-то дробные костяные пощелкивания, какое-то прерывистое дыхание, и вдруг – крик или стон, вспарывающий сознание. Дрожь пробегала по телу. Первые две-три ночи они почти не смыкали глаз. Потом, конечно, усталость взяла свое, и все-таки даже сегодня Дим пару раз, пробуждаясь, подскакивал, вздернутый адреналиновым всплеском. Темнота была равнозначна угрозе. Костер, стреляющий искрами, лишь подчеркивал ее непроницаемую враждебность. Невозможно было привыкнуть к этому. Нисколько не похоже на те приключенческие сериалы про Дикие Земли, которые транслировались по сети. В такие минуты ему, как, впрочем, и всем, остро не хватало Эразма: не с кем посоветоваться, некого спросить и получить в ту же секунду простой и ясный ответ. Беспомощные, беззащитные, глухие, слепые, тычемся непонятно куда.

Хорошо еще, что у нас есть Раффан.

Тот в это время терпеливо вздыхает и говорит:

- Все полисы создавались по одному и тому же технологическому образцу. Расхождения, если и появились позже, то, я полагаю, были не принципиальные. Далеко они разойтись не могли. Раз существует наша Аркадия, то и Гелиос тоже должен существовать. Он, разумеется, мог погибнуть, например, от какой-нибудь эпидемии, если ему фатально не повезло, он мог пасть под ударами троглодитов, мы такую вероятность тоже учитываем, но он не мог исчезнуть бесследно… Ребята, поймите… Мы все устали, у всех депрессия, я знаю, нам трудно, кажется, что сил больше нет, однако, прошу вас, вспомнить, о чем говорил Эразм. Ситуация сложилась критическая. Мы не имеем права вернуться ни с чем…

Сефа вздергивает подбородок:

- Эразм говорил не так. Эразм говорил, что даже если вы не дойдете до Гелиоса, то – ничего. Вы вернетесь и принесете ценную информацию об окружающем мире. Собрать информацию – вот какую задачу поставил перед нами Эразм…

Теперь садится Семекка:

- Мне он этого не говорил.

Петер подтверждает:

- Мне – тоже.

- И я этого не слышал, - неожиданно для самого себя заявляет Дим.

Но Сефу так просто не сбить.

- Значит, он имел в виду только нас. Правда, Барат? Мы с Баратом должны вернуться и принести сведения, которых Эразм ждет.

Барат послушно кивает.

Еще бы он не кивал.

Дим очень не к месту думает, что почему-то во всех их парах командуют женщины. Сефа мгновенно подчинила себе Барата, хотя он вдвое или даже втрое сильнее ее, Семекка по-хозяйски покрикивает на Петера, и тому даже в голову не приходит ей возразить, а он сам безоговорочно выполняет распоряжения Леды, стоит той обратить на него свой пристальный, оценивающий взгляд. Кстати, и Нолла до этого им тоже командовала. Деградация игрек-хромосомы, матриархат, как-то, на тренировках еще, вскользь заметил Раффан. Все возвращается на круги своя…

Додумать эту мысль он не успевает. Раффан резко поворачивается влево и вскидывает растопыренные ладони:

- Тихо!

Доносится приглушенный расстоянием треск. Верхушка сосны на ближайшем к ним склоне судорожно вздрагивает, подпрыгивает и валится, точно выдернутая из земли. Через мгновение выныривает над кромкой леса чудовищная, продолговатая, как паровоз, морда механозавра. Еще шаг и становится видна его металлизированная спина, на которой двумя боковыми горбами уложен ракетный комплекс. Механозавр обращает морду в их сторону, блики солнца ярко вспыхивают в его плоских, разделенных на фасетки глазах.

- Ложись! – горячим шепотом приказывает Раффан. Машет рукой. – Отползаем вон к тем кустам!.. Рюкзаки, рюкзаки тащите с собой!..

Кусты реденькие, укрывают их плохо. Дим, вжимаясь всем телом в узлы твердых корней, буквально чувствует, как пробегают у него по спине волны сканирования. Или это глюки, рожденные горячим испугом? Механозавров он до сих пор видел лишь в том же сериале про Дикие Земли, а еще – на цветных иллюстрациях, которые распечатал для них Эразм. Причем Эразм полагал, что механозавры для людей не опасны: они ориентированы на комплексы укреплений или на других механических монстров. И вообще все завры уже давно вымерли: тупик эволюции, слишком нерациональная форма жизни.

Значит, Эразм тоже иногда ошибается?

Чуть приподняв лицо, он видит, как эта нерациональная форма жизни, колеблясь сочленениями, покачиваясь на тумбообразных ногах, пересекает прогалину, взмахивает шипастым хвостом, метров тридцать длиной, который, точно былинки, сносит пару деревьев, а затем, как бы погружаясь в небытие, спускается по противоположному склону.

Уф-ф-ф… Пронесло…

Раффан сразу же поднимается, счищая с себя налипшие веточки, иголки, листву.

- Все. Движемся дальше, - командует он.

Так проходит у них день седьмой.

А еще через сутки они замечают, что их преследуют волки.

К тому времени Черный Лес, как Дим его про себя окрестил, остается уже позади, глухота чащоб отступает, во все стороны, насколько хватает глаз, простираются кочковатые мшаники, кое-где поросшие чахлыми сосенками и березками. Вероятно, бывшее болото, поясняет Раффан. Здесь, конечно, гораздо спокойнее. Почва мягкая, пружинистая, сухая, светлое пространство, создавая иллюзию безопасности, просматривается насквозь. Только изредка, мелькают над головой мелкие птахи, да сгущаются прямо из жаркого воздуха облака мошкары – не кусается, что уже хорошо, но непрерывно, уныло и противно жужжит. Приходится отмахиваться от нее ветками. Зато начинают попадаться поляны, сплошь сизо-черные от множества водянистых ягод. Раффан разжевывает одну из них, ненадолго задумывается и объявляет, что – это съедобно. Через полчаса языки и губы у всех будто вымазаны чернилами, сперва – паника, но Раффан опять-таки объясняет, что опасности нет: красящий, да, но совершенно безвредный сок. А затем во мху обнаруживаются грибы: крепенькие, темно-песочного цвета, с толстыми замшевыми шляпками. Теперь уже Леда говорит, что они съедобные, и Раффан, отломив ломтик шляпки и пожевав, соглашается с ней. На привале они варят из грибов густую похлебку, вкус у нее необычный, но никого не тошнит, напротив, появляется наконец приятное ощущение сытости. Паста из тюбиков – это ведь не еда.

Дальше они идут уже веселее. Даже рюкзаки, еще недавно казавшиеся неподъемными, теперь не так давят на плечи. И тут, впервые за все время пути, до Дима внезапно доходит, насколько огромны земли, лежащие за пределами их полиса: леса с тысячами деревьев, конца-края им нет, поляны, луга в травах и ярких цветах, стаи птиц, мириады копошащихся насекомых –ошеломляющий калейдоскоп разнообразных видов и форм. Это обрушивается на него как откровение. Не сравнить кукольной ухоженностью Аркадии. А ведь, судя по картам в географическом атласе, есть еще и моря, простирающиеся за горизонт, есть океаны, водные пространства которых вообще невозможно вообразить.

Это его пугает, и вместе с тем все это – мир, где они, вероятно, могли бы жить.

Мысль странная, но одновременно и будоражащая. Она настолько захватывает собой сознание Дима, что он не сразу замечает, как изменяется местность. Мшаники заканчиваются, теперь под ногами – сухой твердый дерн. Редколесье замещается ельником, который смыкается с обеих сторон мрачноватой колючей стеной.

Раффан, идущий впереди, внезапно останавливается:

- Внимание!

Ружье, висящее на плече, соскальзывает ему в руку. Так же поспешно сдергивает свое ружье и Барат. Лишь теперь Дим видит, что в просвете между двумя дальними елями возник зверь – в серой шерсти, с хвостом, с ощеренной пастью, где снизу и сверху белеют влажные, чуть загнутые клыки.

- Это волки, - не поворачивая головы, негромко объясняет Раффан. – Пока просто стоим… Стоим… Никто не шевелится…

В ту же секунду из-под соседних елей, мягко ступая, выходят пять или шесть таких же зверей и замирают, уставив взгляды немигающих глаз на людей.

Дим содрогается.

В этих желтых неподвижных глазах – древняя голодная смерть.

Прошибает не его одного. Семекка у него за спиной тоненько вскрикивает, а Барат неожиданно вскидывает ружье и, чуть присев, начинает беспорядочно палить в ту сторону:

Бах!.. Бах!.. Бах!..

Ружье у него короткоствольное, легкое, десятизарядное и, почти мгновенно расстреляв магазин, Барат заученным на тренировках движением за полсекунды вставляет новый и тут же возобновляется бешеное:

Бах!.. Бах!.. Бах!..

Вздрагивают еловые лапы. Во все стороны летят ошметья ветвей.

Так – пока Раффан не хватает его за руку и не дергает ее вниз:

- Хватит!

- Я в него попал, попал!.. – хрипит Барат.

На губах его пузырится слюна.

- Достаточно!

- Я попал в него!..

Волки исчезли. В воздухе стоит пороховой запах стрельбы. Все поворачиваются к Раффану.

- Плохо дело, - говорит он. – Теперь они от нас не отстанут…

Глава 2. Аркадия

Бегом я увлекся не сразу. Сначала, как и многие в школьном возрасте, я с головой погрузился в крестики-нолики, на первых порах, разумеется, в детские, стоклеточные, упрощенные, где для победы требовалось выставить пять одинаковых знаков подряд, а в старших классах – уже во взрослые, не имеющие ограничений по площади. Как раз незадолго до этого крестики-нолики были официально включены в состав Больших Ежегодных Игр, вытеснив оттуда шахматы и замысловатую игру в го, аудитории которых снизились до нескольких десятков участников.

Однако для сражений на разграфленной доске или на экране компьютера, если речь шла о зачетных соревнованиях, мне ощутимо не хватало терпения. Мне трудно было усидеть на месте даже те пять минут, что выделялись для обдумывания очередного хода. К тому же учитель Каннело, который одновременно являлся нашим классным наставником, как-то осторожно сказал, что у меня недостаточно развито пространственное воображение: я вижу не перспективу, а лишь конкретную ситуацию, и потому проваливаю даже заведомо выигрышные позиции.

Наверное, он был прав. Физические игры давались мне легче, чем интеллектуальные. Правда, и тут найти себя было не просто. В волейболе, скажем, – это стало вторым моим увлечением – у меня вроде бы получалась неплохая подача, но команда, которую нам удалось, с большим трудом кстати, организовать, в первом же отборочном туре потерпела сокрушительное поражение, и в итоге тихо распалась.

Не знаю, куда я подался бы после этих двух неудач, бродили невнятные мысли попробовать себя в живописи, в музыке или, быть может, в каком-нибудь ремесле, хотя я чувствовал, что никаких художественных способностей у меня нет, но тут тренер Максар, занимавшейся нашей волейбольной командой, обратил внимание на мои короткие пробежки по полю.

- Мяч ты, конечно, то и дело теряешь, - сказал он. – Но рывок к нему у тебя впечатляющий. И хороший темп ты тоже способен держать в течение всей игры. Может быть, тут и стоит работать…

Так неожиданно выяснилось, что бег – это мое. На первой же прикидке, которую тренер Максар провел, я показал достаточно впечатляющий результат, и, что важнее, существенно улучшил его уже через три месяца тренировок. Я как-то очень естественно стал чемпионом школы, а затем, через год, оказавшись по возрасту в категории юниоров, отличился и на квартальных, и на районных соревнованиях. Правда, в последнем случае я победил с громадным трудом, еле-еле, на миллиметры, опередив Зигги, чемпиона прошлого года, но и этого было достаточно для перехода на следующий уровень. Успех в финале района был особенно важен: оба призера их автоматически становились участниками Больших Ежегодных Игр. Я таким образом попадал в десятку лучших бегунов полиса, а это было уже кое-что. Я чувствовал, что начинаю существовать. Тем более что тренер Максар был убежден: нынешние мои результаты – далеко не предел.

- Ты еще не раскрыл по-настоящему свой потенциал, - долбил он мне в темечко, пока я готовился к выполнению очередного комплекса упражнений. – Твоя сила не в одном только рывке, но еще и в таланте выносливости. Пять кругов по Центральному стадиону – это большая дистанция. Далеко не каждый из финальной десятки сможет пройти ее, не сбавляя темпа. Не могу гарантировать, разумеется, что ты станешь первым, но поверь, уже в этом сезоне у тебя хорошие шансы попасть в тройку призеров. Игры есть Игры, тут возможны всякие чудеса. Представь: вдруг Синие в этот раз победят.

Это был актуальный момент. С давних пор Аркадия была разбита на пять крупных районов, получивших названия по пяти основным цветам: Красный, Желтый, Зеленый, Синий и Фиолетовый. Я сам, как и тренер Максар, по рождению был записан в Синий район. Соответствующий знак на одежде я, разумеется, не носил, это было не обязательно, и тем не менее всегда помнил, к какому району принадлежу. Причем учитель Каннело на одном из уроков подробно нам объяснил, что Эразм распределяет цвета зачисления таким образом, чтобы между районами поддерживался гендерный, интеллектуальный и художественный баланс. Согласно базовым принципам, ни один из районов не должен был иметь явных биологических преимуществ. Генный базис следовало формировать одинаково для всех пяти основных цветов. А уж как тот или иной район использует данный материал, как он им – эффективно или не эффективно – распорядится, зависит от него самого. Правда, за последние годы сложилось что-то вроде традиции: Красные большей частью побеждают в физических Играх, Фиолетовые – в интеллектуальных, Желтые и Зеленые, соответственно – в ремесленных и художественных, а вот Синие, то есть мы, уже несколько лет – нигде и никак.

Какие-то мы были отсталые. Какие-то мы были квадратные, ковыляющие еле-еле в самом хвосте. И хотя вслух, разумеется, никто об этом не говорил, но в отношениях с другими районами это проскальзывало. Тата, например, с которой меня для первичной инициации свел Эразм, плела из разноцветных веревочек какие-то идиотские коврики, кошечек каких-то дурацких, собачек, между прочим, не поднявшись с ними ни разу выше квартальных выставок, и тем не менее иногда гордо подчеркивала, что она – из Желтых, то есть – творческий человек, а я – никто, биомасса, лишенная всякого воображения. Меня это, честно говоря, раздражало.

И вот теперь, по словам тренера, у нас появился реальный шанс выправить ситуацию. Доказать, что мы не «квадратные», не «хвостатые», что мы нисколько не хуже других. А претворить данный шанс в жизнь, опять-таки по словам тренера, мог именно я.

Конечно, это была чисто психологическая накачка: Максар таким образом мотивировал меня на победу. И все же брезжило в его словах некое педагогическое прозрение, некий смысл, о котором он сам, возможно, не подозревал. Заключался же этот смысл в том, что никогда я не чувствовал себя лучше, чем во время бега. Стоило мне по выстрелу стартового пистолета сорваться с места, и сейчас же из каких-то темных, из каких-то потаенных глубин, из каких-то источников, не знаю, уж как их назвать, поднималась у меня по всему телу волна жаркой энергии, подхватывающая его и делающее почти невесомым. Казалось, я не бегу, а лечу, едва-едва касаясь земли. И буду лететь так, безо всяких усилий, бесконечно, почти бездумно – до самого горизонта. Это было необыкновенное ощущение. Если и существовало в мире чистое вдохновение в ярком, концентрированном и беспримесном виде, то как раз оно переполняло меня в такие мгновения.

Важно было и то, что данный мой выбор безоговорочно одобрил Эразм.

- Это «эйфория бегуна», - сказал он, - состояние, когда в момент длительного напряжения сил человек вдруг начинает ощущать подъем вместо усталости. Оно связано с особой конфигурацией в твоей нервной системе опиатных рецепторов… Впрочем, ладно… Это редкий, почти уникальный дар, я рад, что у тебя он имеется. Ты, несомненно, нашел себя. Ты определил, для чего ты предназначен. Это главное, что должен обрести человек.

Как я понимаю теперь, в те дни я был по-настоящему счастлив. Жизнь распахивалась передо мной просторами сияющей радости. Во мне пробудилась какая-то чудесная сила: казалось, что ничего невозможного в мире нет. Я взойду на любые вершины. Я достигну всего, чего захочу. Воздух, которым я жадно дышал, обжигал мне легкие. Иначе, вероятно, и быть не могло. Разве не для этого и создавалась Аркадия. Разве не следовала она завету великого Иеремии Бентама: наибольшее счастье для наибольшего числа людей.

Тогда же в моей жизни появилась и Нолла. Возникла она сразу после того, как я стал призером районных соревнований. Меня уже начали слегка узнавать в нашем квартале, что было, конечно, приятно, уже появилась группа поклонников и поклонниц, поддерживавших меня аплодисментами и кричалками на показательных выступлениях (за что, кстати, начислялись социальные баллы; Эразм считал, что таким образом создается позитивная атмосфера), со мной уже просили разрешения сфотографироваться, а потом размещали эти посты в сетях. Нолла же организовала команду чирлидерш или, говоря проще, подтанцовку из девушек, исполнявших перед нашими выступлениями некий дивертисмент – так она его называла. Одежды у девушек были эффектные, музыка бодрая – Нолла подбирала ее сама – и хотя танцевали они пока не слишком уверенно, тренер Максар счел это хорошим признаком. Популярность, как он считал, для спортсмена – один из самых действенных стимулов. Да и я, омываемый шумом оваций и ритмичными, дружными выкриками: «Дим!.. Дим!.. Дим!..», прорезающими ее, чувствовал, что меня как бы подхватывает этот эмоциональный поток и несет, несет прямиком к финишной ленточке.

С Ноллой у меня было совершенно иначе, чем с Татой. Нет, конечно, я Тате был искренне благодарен (как и Эразму, который нас свел). Тата – это было то, что нужно для полноценной инициации. К моменту нашего с ней знакомства она сменила уже семь или восемь партнеров: хороший опыт, разнообразные сексуальные практики – ролики, к которым мне в это время дал доступ Эразм, обрели с ней реальное эротическое содержание. И все же ролики – это было одно, а жизнь – другое. Тем более что у Таты оказались еще и прекрасные педагогические способности. Она целый год проработала в Инкубаторе, где содержались новорожденные перед тем, как перейти в интернат, и, по словам того же Эразма, малыши в возрасте двух – трех лет, ее обожали. В каком-то смысле я был для Таты тоже одним из таких малышей: она научила меня всему, что знала сама.

А вот с Ноллой действительно все было иначе: не просто секс, но, как квалифицировал это Эразм, рекомендовавший нам сойтись поближе, настоящие любовные отношения. То есть – более высокий эмоциональный уровень. Нам было интересно друг с другом. Поразительно, насколько совпадали наши пристрастия. Нолла, как и я, обожала сериал «Дикие Земли», и мы вместе часами следили за удивительными приключениями героев, скитающихся по бескрайним лесам. Переживали за судьбу Айги, которую после всех трагических перипетий удочерило Доброе племя, радовались победам Лотара, бесстрашно сражавшегося с троглодитами, облегченно вздыхали, когда они наконец встретились в старинном замке у озера, и ужасались вторжению в их город кошмарных механических монстров, сконструированных злобным сверхчеловеческим мозгом.

Так же вместе мы посещали множество различных мероприятий – и чисто песенных, организованных местными вокальными группами, где я, говоря откровенно, помирал со скуки, и художественных, танцевальных, которые живо интересовали Ноллу. Чирлидерство было для нее новым занятием. До этого она пару лет увлекалась пением, голос у нее был мелодичный, приятный, но, к сожалению, слабенький, даже на квартальных гала-концертах, она не слишком выделялась среди пестрой кутерьмы исполнителей. Ну и оформление номеров тоже было не очень, честно признавалась она. В общем, бросила и бросила, ладно. А затем почти на полгода, как в омут, вдруг нырнула в Ерра-язык – синтетический искусственный диалект, состоящий почти из одних гласных звуков, его изобрел какой-то фиолетовый гений. Скачала чертову уйму аудиозаписей. Здесь ее успехи были несколько ощутимее, ведь на Ерре требовалось не говорить, а фактически – петь, но тоже не повезло: мода на «лингвистическую синтетику», поначалу вспыхнувшая как пожар, быстро прошла.

Сейчас она внимательно и ревниво изучала выступления других чирлидерских групп, фыркала, если замечала у них ошибки, сжимала алые губы, когда какую-нибудь из команд награждали аплодисментами.

- Мы нисколько не хуже, - говорила она.

Я в ответ обнимал ее и шептал на ухо:

- Вы гораздо лучше… Лучше… Особенно – ты…

Больше всего, как ни странно, нас сблизила мелкая аварийная ситуация. Однажды по общей звуковой связи вдруг забибикала череда резких сигналов, а затем Эразм сообщил, что в юго-западной части полиса, Синий район, замечено проникновение внешней биоты. Никакой опасности для граждан Аркадии нет, успокоил нас он, однако будет проведена локальная дезинфекция. Жителям указанного района от границы с Развалинами до Второго кольца рекомендуется в течение трех часов не покидать жилых помещений.

Нас с Ноллой это не слишком встревожило. Биота, несмотря на три слоя защиты, иногда в полис все же просачивалась. Я помнил, как года четыре назад внезапно пожухла трава вокруг одного из наших озер: ее корни сожрали какие-то микроскопические червячки. Или как несколько раньше, тоже на граничащих с Развалинами домах, вдруг появилась бордовая плесень, впрочем, как тут же выяснилось, не представляющая никакой угрозы. Ее быстро зачистили. Эразм с такими инвазиями справлялся успешно. Сам же Периметр, опоясывающий Аркадию, был, безусловно, надежен. Микрофлору и насекомых он уничтожал или отпугивал мощными ультразвуковыми ударами, крупных животных – таким же периодическим излучением инфразвука, ну а для хищников и троглодитов существовали лазеры, кстати не убивающие, а просто обжигающие кожу, как прикосновение раскаленного утюга. Этого было вполне достаточно. Троглодиты не беспокоили нас уже много лет.

Так что волноваться нам было не о чем. И вместе с тем эти три карантинных часа, проведенных как бы вне остального мира, многое изменили. Не помню, каким образом мы с Ноллой вышли на тему Игр, но она прильнула ко мне и почти неслышно сказала:

- Ты станешь чемпионом уже в этом сезоне… Ты победишь… Я в тебя верю…

Со мной в этот момент что-то произошло. Я, разумеется, знал статистику семейного существования: совместная жизнь пары длится обычно от трех до шести месяцев. Редко кто дотягивает хотя бы до года. Ну а уж если кому-то удается пересечь трехлетний рубеж, то об этой экстравагантной новости вещают в телесетях. Таких пар в Аркадии было не более десяти: три года, более тысячи дней – почти непредставимый для обычного человека срок.

Все это я, разумеется, знал. И тем не менее меня словно прошибло: не три месяца, не шесть месяцев, и даже не три года – у нас с Ноллой это уже навсегда, на всю жизнь, и никакая другая жизнь нам не нужна.

В общем, сейчас трудно в это поверить, но я и в самом деле был счастлив.

Лишь один эпизод несколько омрачил тот период. Примерно через месяц, после того как Нолла ко мне переехала, мы с ней отправились на разборку Развалин. Это были добровольные общественные работы, такие же как воспитатели в Инкубаторе или учителя в пяти наших районных школах. Развалины же образовались в результате трех последовательных оптимизаций, которые в свое время осуществил Эразм. Необходимость их была очевидна: первоначально Аркадия была слишком плотно населена – следствие допущенной еще при проектировании ошибки. Возникла тревожная диспропорция между количеством граждан и ресурсами, необходимыми для того, чтобы обеспечить им нормальный уровень жизни. Поэтому функционирование Инкубатора было временно прекращено, новые поколения вводились в жизнь с определенной задержкой. А разбивка оптимизации на три цикла была призвана смягчить этот процесс: депопуляция происходила медленно, естественным образом, без каких-либо социальных издержек. В общем, жилая зона Аркадии сокращалась, стягивалась к центру города, оставляя за собой пустые дома, которые отключались от коммуникаций и постепенно ветшали.

Сначала демонтажом занимались ремонтные роботы, но затем, по мере выхода их из строя, решено было привлекать к этой деятельности людей. С добровольцами никаких трудностей не возникало. Напротив, многие с охотой занимались разборкой, расчисткой, создавая для этого в своих районах целые коллективы. Работа была творческой, увлекательной, в Развалинах можно было найти и оставить себе массу интересных вещей, к тому же за нее начислялись социальные баллы – и на экзотические пищевые добавки, и на особые фасоны одежды. Но главное – все осознавали ее нужность: расчищенные участки засевались травой, низким плотным кустарником, которые обладали дезинфицирующими свойствами, они препятствовали проникновению в полис внешней биоты, вследствие чего расширялась наша охранная зона.

Так вот, когда мы вместе с танцевальной командой Ноллы обследовали, перед тем как начать снос, трехэтажный обшарпанный флигель, прилепленный к стене бывшего Товарного центра, то оказалось, что он заселен. В одной из комнат его, слегка приведенной в порядок и, кстати, единственной застекленной, чадил крохотный костерок, над ним в прокопченном ведре булькало какое-то варево, а вокруг на тряпье, натасканном неизвестно откуда, расположились несколько человек.

Мы так и застыли.

Это были отказники. Ни я, ни Нолла, ни девочки из ее группы никогда раньше с ними не сталкивались. Отказниками у нас называли тех удивительных индивидуумов, кои, достигнув предельного возраста в шестьдесят пять лет, не отправлялись, как все нормальные люди, в Дом Снов, а предпочитали жить дальше, если, конечно, это можно было назвать жизнью. В центральной части полиса места им, разумеется, не было, отказники либо сбивались в группы, уходили в Дикие Земли и более о них никто ничего не слышал, либо – и таких было довольно много – перебирались в Развалины и кое-как обустраивались там. Одежду они находили в пустых домах, а что касается пищи, то генномодифицированные трава и кустарники, прорастающие и здесь, выполняли не только дезинфицирующие функции, но были также богаты белками, углеводами, витаминами и, как объяснял Эразм, представляли наш пищевой резерв на случай критической ситуации. То есть, существовать было можно. По слухам, отказник, если ему повезет, мог протянуть в Развалинах еще лет пять или шесть.

Я все равно их не понимал. Чипы у отказников были отключены, квалифицированной медицинской поддержки они, в отличие от других граждан Аркадии, не получали, а потому сразу же начинали болеть, причем мучительно, непрерывно и без малейшей надежды на выздоровление. В роликах, которые нам показывали на уроках, это выглядело ужасно и отвратительно. Нолла потом сказала, что не могла на это смотреть. Ну и зачем такие страдания? Кому это нужно – терпеть боль, гниение заживо, мучительное умирание, превращаться в калек с безобразной тканевой патологией, жить при этом в грязи, точно животные, жрать траву, листья кустарников? Не лучше ли уходить из жизни с достоинством как и положено человеку? Ведь существует же спасительная эвтаназия: шагнул в Дом Снов и безболезненно исчез из этого мира. Просто, как хлопок в ладони, тут же поглощаемый тишиной.

Не понимал я этого, абсолютно не понимал. А кроме того, меня, как и многих, возмущало их чудовищное себялюбие, их откровенный, непрошибаемый эгоизм. Эразм уже давно подсчитал, что после шестидесяти пяти лет лечить человека становится намного дороже, чем вырастить в Инкубаторе нового. Содержать престарелых отказников – значит, бессмысленно расходовать наши ресурсы, которые и без того ограничены. Надо же думать не об отдельных людях, но обо всех.

Об Аркадии.

О человечестве в целом.

Так я тогда полагал.

Отказники, между тем, отреагировали на наше внезапное появление: зашевелились, начали без единого слова, правда, покряхтывая и постанывая, подниматься с земли, повытаскивали из-под себя заскорузлые рюкзаки и мешки, побросали туда свои ложки, кружки, какое-то засаленное тряпье и в молчании, даже не затушив костерок, потянулись к выходу – жалкие, непохожие на людей существа, в невообразимых лохмотьях, сквозь которые проглядывали струпья немытых тел. Запах от них исходил такой, что девчонки закашлялись, а я сам задержал дыхание, боясь, что меня стошнит. В нашу сторону никто не глянул. Лишь один, самый последний, чуть повернул ко мне голову, и сквозь морщинистые дряблые веки его блеснула слезная искра глаз.

Меня словно ударило.

Я остолбенел.

А потом закашлялся, как девчонки, чуть ли не выворачивая желудок наружу.

- Кошмар, - прогундосила Нолла, демонстративно зажавшая нос. И подтолкнула меня. – Ты нам тут загораживаешь… Давай!.. Проходи!..

- Это учитель Каннело, - выдавил я.

- Какой учитель?

- Он преподавал у нас в старших классах.

- Ну так и что? – Нолла чуть подтолкнула меня вперед.

- Говорю: он у нас в школе преподавал.

- Ну так и что? – Она опять меня подтолкнула.

Я посторонился, чтобы ее пропустить.

Последний отказник скрылся в дверях.

Смрад выедал глаза.

Мне было не по себе.

Нолла протиснулась мимо меня.

Обернулась:

- Так ты идешь?

- Иду, - сказал я.

Глава 3. Лес

Раффан умирает утром, когда край солнца уже выныривает из-за верхушек деревьев. Точного времени Дим назвать бы не мог: он за ним не следит. Да и никто не следит. Они все сидят вокруг тела, наполовину прикрытого плащевой накидкой, и в смятении наблюдают, как Раффан судорожно и неровно дышит. Каждый вдох – выдох превращается у него в горловой мокрый всхлип, прорывающийся из груди, надуваются и лопаются на губах мутные пузыри. Леда скармливает ему почти треть имеющихся таблеток, поддерживает рукой голову, чтобы он их запил. Это не помогает. Повязки на горле и на бедре Раффана зловеще окрашиваются в багровую мокроту. Остановить кровотечение не удается.

- Ну, сделай хоть что-нибудь, - часто-часто моргая, умоляет Семекка.

Леда с холодным раздражением отвечает:

- А что я могу? У меня весь опыт – из книг. Я ни разу в жизни не видела ни одного раненого, ни одного больного…

Это справедливое замечание. В Аркадии никто никогда не болеет. Эразм через чипы непрерывно отслеживает состояние каждого гражданина и, если требуется, вводит в его рацион необходимые фармацевтические добавки.

Болезни не излечиваются, а предотвращаются.

Так что знания у Леды – чисто теоретические.

Еще слава богу, что есть хоть такие.

День сегодня солнечный, слегка знойный, Воздух над нагретой землей немного дрожит. Пахнет хвоей, смолой, на накидку присаживается бабочка с желтыми крыльями и при первом же вздохе Раффана испуганно вспархивает.

Раффан открывает глаза:

- Не надо ждать, уходите, - шепчет он еле слышно. – Смерть – неприглядна… неряшлива… Вам ни к чему это видеть. – Затуманенные зрачки его обращаются к Леде. – Там, в аптечке, есть упаковка с такими черненькими таблетками, посередине – красный кружок… Дай мне три штуки и уходите…

- Мы не оставим вас, - тем же раздраженным голосом говорит Леда.

И Дим вдруг догадывается, что ее раздражение – это попытка скрыть свою ужасающую беспомощность. Беспомощность и растерянность, охватывающие сейчас их всех.

Как они теперь без Раффана?

Губы у того вновь шевелятся.

- А где эти?..

Дим невольно оглядывается. Волк, который во время схватки вцепился в Раффана, покоится у кустов грудой мятого меха, пасть приоткрыта, высовывается из него тряпка розового языка, земля вокруг потемнела от крови, и уже копошится на ней поблескивающая бахрома насекомых.

- Они ушли, - говорит Леда.

Это, вероятно, не так, но что еще она может сказать.

- Наклонись…

Леда приникает к нему, и Раффан что-то шепчет ей на ухо минуту-другую.

Потом голова его безвольно откидывается на бок.

Леда медленно выпрямляется:

- Все…

Они довольно долго молчат. Звенит жаркая тишина, никто не знает, что делать. Вроде бы умершего положено похоронить, но им кажется дикостью закапывать человека в землю. Поэтому они наваливают на тело ветки и присыпают листьями, собранными на опушке. Семекка кладет сверху сорванный поблизости невзрачный белый цветок.

Во время этой мучительной процедуры Дим тихо спрашивает у Леды:

- Что он тебе сказал?

А Леда также тихо обрывает его:

- Потом, потом… – первая подхватывает свой рюкзак. – Надо идти…

И тут Барат, стоящий поодаль, делает шаг вперед:

- Нет.

- Что значит «нет»?

Голос Леды режет воздух как сталь.

- Нет – это значит «нет». – У Барата дергается раненая щека, выскальзывает из-под пластыря капелька крови и сбегает по подбородку.

- Не поняла…

Тут шаг вперед делает Сефа:

- Мы – возвращаемся.

Застывают, не успев встать с земли, Семекка и Петер. Дим осторожно нащупывает приклад ружья, висящего на плече.

- Спокойно, - говорит Сефа. Ее собственное ружье коротким стволом уже нацелено Диму в живот. – Стойте, где стоите, не шевелитесь. Мы не хотим никому навредить. Мы – просто уйдем…

Дим замирает под взглядом металлического зрачка. Ему кажется, что это все происходит не наяву, а во сне.

Как же так?..

До этого они целый день идут сквозь мшистое редколесье, само по себе безопасное, даже приветливое, легкое для ходьбы. И все было бы ничего, если бы не одно обстоятельство. Кустарника и деревьев тут немного, а потому, стоит оглянуться назад, и становятся заметны пять – шесть серых теней, скользящих в траве. Держатся они на почтительном расстоянии, и все же упорство, с которым волки преследуют их, отзывается вибрацией в каждом нерве. Группа невольно ускоряет шаги. А это сразу же сказывается: усиленной тяжестью начинают давить рюкзаки, пот, просачивающийся со лба, начинает щипать глаза. Особенно нелегко приходится Петеру: он помимо припасов несет еще и портативный сканнер с блоком питания. Эразм считает, что если в Гелиосе удастся подключить этот сканнер к сети, то можно будет определить локализацию электронного мозга. Вообще – выявить тамошнее распределение энергопотоков, это сильно облегчило бы их задачу.

Дим видит, как трудно Петеру, как он задыхается, как ловит губами воздух, как то и дело встряхивает головой, чтобы смахнуть мошкару, щекочущую лицо. Однако ничего – пыхтит, но идет. Семекка тоже, видимо, подстроясь к нему, без жалоб и стонов терпеливо переставляет ноги. И Сефа, хоть скалится, как мурена, морщит лоб, но держится хорошо. Правда, последнее время что-то все больше молчит. Ну а за Леду вообще можно не беспокоиться: шагает так, словно внутри у нее работает компактный мотор, отщелкивающий зубчик за зубчиком, иначе откуда такие силы, вон, она, в отличие от других, даже с интересом посматривает по сторонам. А ведь единственная, кто участия в силовых тренировках не принимал. И, как обычно, очень неплохо идет Раффан: километр за километром – ровно, энергично, неутомимо. Кажется, что у него силы никогда не иссякнут; не подумаешь, что вчера вечером выглядел измотанным стариком. Вот и верь после этого в диагноз Эразма, утверждающего, что после шестидесяти пяти лет человек неизбежно разваливается на части. Или все же права Леда, считая стойкость Раффана результатом внутренней дисциплины, умением сконцентрироваться, действовать несмотря ни на что. Или все же был прав сам Раффан, когда однажды обмолвился, что главная проблема Аркадии вовсе не падение численности населения, но нарастающая физическая анемия: вместо ста пятидесяти килограммов нынешние чемпионы-тяжеловесы поднимают лишь семьдесят пять, бегуны вместо десяти кругов на финальных Играх осиливают теперь только шесть, да и то слышны разговоры, что надо бы сократить их до четырех. Каждое последующее поколение слабей предыдущего.

- Мы все - задохлики, - сказал он тогда. – Мы – элои, может быть, слышал такое слово?

И продемонстрировал распечатку, взятую из Спортивной энциклопедии: результаты соревнований, зафиксированные полвека назад. Цифры выглядели фантастическими. Получалось, что в прошлом люди бегали чуть ли не вдвое быстрее.

Правда, Эразм, к которому Дим немедленно обратился за разъяснениями, заметил, что такое сопоставление некорректно. Спортсмены прошлого – это не спортсмены, а спортивные монстры. Они начинали тренироваться уже с четырех – пяти лет, ежедневно, по многу часов, сидели на специальных диетах, принимали кучу всяких лекарств – и стимулирующих, и стабилизирующих, к тридцати годам у них разваливался метаболизм. Это был не спорт, а фармацевтический бестиарий, соревновались уроды, накачанные допинговыми модуляторами.

Ну и кому из них верить?

Дим не знает.

Каждый раз, когда сталкиваются подобные рассуждения, он словно проваливается в какую-то глубину, где безнадежно захлебывается.

Видимо, верить можно только своим глазам.

А глаза ему сейчас говорят, что, как ни странно, но хуже всего, обстоит дело с Баратом. Казалось бы, самый здоровый, самый выносливый, должен подавать пример остальным, а вот поди ж ты, опять срывается: оборачивается, вскидывает ружье и, даже не целясь, палит по волкам – в белый свет, как в копеечку.

Бах!.. Бах!.. Бах!..

Это уже в третий раз.

Семекка демонстративно зажимает уши ладонями, а Раффан негромко советует:

- Побереги патроны. Они нам еще пригодятся.

И через пару минут, когда Барат успокаивается, объясняет, что это, скорее всего, не волки, а генетически модифицированные овчарки – калебы, выведенные когда-то для службы в армии и полиции. Под выстрел калеб не подставится: хорошо знает, что такое ружье, зато выследит и в ближнем бою – вмиг горло перегрызет. А еще через пару минут добавляет, что калеб может бесшумно снять часового, задержать преступника, прокрасться в расположение вражеских войск и раздобыть ценную информацию. Или пронести туда на себе мину и подорваться с ней в нужный момент.

- Сейчас калебы, вероятно, скрестились с волками, потомство, гибриды их, одичали, утратили большую часть навыков. Все равно – очень опасны.

Семекка вздыхает:

- Что это за мир был такой, где выводили специальных собак, чтоб убивать людей?

Раффан говорит:

- Собаками не ограничивались. Выводили особую породу людей – военных, тоже специально обученных убивать. Да, вот такой был у нас мир…

- А разве этот мир лучше? – вдруг говорит Дим.

Он сам удивлен, как у него вырвалось.

- Хороший вопрос. – Раффан огибает куст, растопыривший ветви с лакированными крючками колючек. – Я думаю так. Сравнивать их бессмысленно. Наш мир не лучше и не хуже, чем прежний, он просто иной.

- Нет! – возражает Сефа. И голос ее ломкий, напряженно-высокий, звуковой молнией вспарывает разговор. – Лучше, хуже!.. О чем вы?.. Этот мир дал нам счастье. Счастье – даром, для всех!.. Никто им не обделен!.. Никто не обижен!.. Такого мира не было еще никогда!..

Она захлебывается от возмущения.

Эта неожиданная вспышка всех озадачивает.

- Если бы еще знать, что такое счастье, - не столько ей, сколько вообще, как бы в пространство, примирительно замечает Раффан.

- Великий Бентам считал…

- Иеремия Бентам назвал счастье величайшей ценностью как человека, так и всего человечества, но что такое собственно счастье, не определил. Лишь указал, что оно – критерий морали. Сводил его к личному преуспеянию, однако не чисто эгоистичному, а увеличивающему сумму общечеловеческих благ. Несколько упрощая: труд на благо других. Правда, тогда возникает вопрос: что есть благо? И сочтет ли другой благом то, что делаешь ты?

- Мы идем к Гелиосу не для себя, - говорит Петер.

Кажется, он впервые подает голос за этот день.

- Да, не для себя, - соглашается с ним Раффан. – Мы идем потому, что иначе Аркадия может погибнуть. А тогда вместе с ней погибнем и мы. Это так называемая вынужденная добродетель, каковая, если присмотреться к сути ее, добродетелью не является. А что касается счастья… Вот, скажи, ты счастлив от того, что идешь с нами сейчас? От того, что можешь погибнуть и от того, что знаешь: даже смерть твоя, возможно, мир не спасет? Ребята, не хочу вас разочаровывать, но помимо счастья есть и другие ценности, не менее значимые. Счастье – это еще не все.

Петер в ответ только пыхтит, и лицо у него такое, будто он уже пожалел, что влез в этот спор…

Волки нападают на них ночью. К тому времени группа располагается на прогалине, часть которой пучится купами низкорослых, видимо, неприхотливых цветов, зато другая, в проплешинах глинистой твердой земли дает хороший обзор. Раффан, тревожно поглядывая на лес, говорит, что сегодня следует заготовить побольше дров для костра, и главное – хотим мы этого или не хотим, придется все же по очереди дежурить. Он и раньше заикался насчет ночных дежурств, но к конце ежедневного перехода все так уставали, что замертво валились и засыпали сразу после еды.

- Ничего не поделаешь. Мы не можем допустить, чтобы калебы застали нас врасплох.

- Думаете, нападут? – спрашивает Семекка.

И, несмотря на жару, зябко передергивает плечами.

- Не обязательно, но надо быть готовыми ко всему… Ничего… Семь часов – каждому как раз по одному часу… Надо непременно следить, чтобы не погас костер. Тут работает древний инстинкт: единственное, чего калебы боятся по настоящему – это огня.

Никто, конечно, не рад. Но ничего не поделаешь. Диму выпадает дежурить вторым, и Барат, которого, видимо, как самого ненадежного Раффан поставил в первую смену, уже через час безжалостно расталкивает его:

- Давай, давай!.. Нечего тут!.. Хватит дрыхнуть!..

Ночь окружает их плотью темной воды. Костер, слабо потрескивая, раздвигает ее всего на несколько метров. Дальше –непроницаемый мрак, где бродят шорохи, то ли реальные, то ли рожденные воображением. Дим подбрасывает на угли пару сучьев потолще и, стараясь, по совету Раффана, не смотреть на огонь, держа на коленях ружье, щурится туда, откуда могут вынырнуть оскаленные волчьи морды.

Пока все спокойно. Издает протяжный скрип какая-то одинокая птица. Что-то ухает длинно и тяжело, но, судя по размытому звуку, где-то на большом отдалении. Костер время от времени выбрасывает вверх фонтанчики искр, и они улетают в тьму неба, как рассыпавшийся отчаянием зов о помощи. И Диму неожиданно приходит в голову, что их экспедиция, начатая неделю назад, это тоже своего рода зов о помощи, обращенный неизвестно к кому, неизвестно куда, в безмолвие времени и пространства. Они сами этого не осознают, но ведь это именно так. Они тоже идут в темноту и, возможно, как искры, тоже погаснут, не получив никакого ответа. И что это должен быть за ответ? Совсем запутался, думает он. Ну почему у меня вырвалось, что наш мир нисколько не лучше? Подсознание? Я ведь в действительности так не считаю. И почему Раффан сказал, что счастье – это еще не все? Он что, отрицает максиму Великого Бентама? И почему так резко, взорвавшись, вклинилась в разговор Сефа, будто что-то зацепило ее внутри и болезненно дернуло?

Вопросы роятся в мозге, как мошкара, неприятно щекочут и, кажется, даже покусывают. Дим встряхивается, чтобы от них избавиться, и вдруг, непроизвольно скосив глаза, видит, что совсем недалеко от него, как бы окрашенный бронзовым жаром костра, стоит волк: морда немного опущена, пасть приоткрыта, в глазах – яркое отражение пламени.

Позже Дим не может восстановить последовательность событий. В памяти крутится калейдоскоп непрерывно меняющихся фрагментов. Кажется, он дико кричит, подскакивает и, еще не до конца разогнувшись, палит в ту сторону из ружья. Кажется, также дико кричит, подскакивает и стреляет Барат. Кажется, стреляет Леда – методично, даже не пытаясь подняться, из положения лежа. Выстрелы сливаются в дробные очереди: бах!.. бах!.. бах!.. которые высвечивают бессмысленные осколки изображений. Мир разбит вдребезги. Невозможно понять, что происходит. Обжигает испуг: мы же так перестреляем друг друга!.. Кутерьма… звериное ворчание… горячее столкновение тел… все перепуталось… не разобрать, где человек, где калеб… Что-то яростное меховое сбивает его с ног. Трещит ткань куртки, когтистая лапа, соскользнув, царапает ребра. Дим бьет в ответ ногами, локтями, упирается головой, освобождается наконец из-под остро пахнущей тяжести, обмякшей на нем, перекатывается, кое-как отползает на корточках, лоб в лоб сталкивается с Семеккой, тоже ползущей куда-то на четвереньках, лицо у нее перемазано кровью, в панике нащупывает потерянное ружье: где оно?.. где?.. черт!.. черт!.. черт!.. да где же оно?.. Ружье почему-то оказывается не справа, а слева. Дим все-таки поднимается на ноги и в двойной-тройной вспышке выстрелов, следующих один за другим, видит, как Раффан, выхвативший из костра веники пылающих сучьев, тычет ими в морды волков, а те пятятся, рычат, припадают, уворачиваясь, к земле, но одновременно взметывается из темноты громадная четырехлапая тень и обрушивается Раффану на спину. Они вместе валятся, образуя несообразную груду, но мгновением позже Леда, так и продолжающая лежать, стреляет, и боковой мощный удар отбрасывает калеба в сторону…

Выясняется, что пострадали они не слишком сильно. Разорваны пара курток, распороты два рюкзака, Семекки и Петера, вещи из них разбросаны и втоптаны в землю. У самой Семекки содрана на руке кожа, но это не укус, это она, упав, проехалась по каким-то твердым корням. Укусы обнаруживаются у Сефы и самого Дима, правда, он так и не может сказать, в каком момент он этот укус получил, а у Барата взрезана и сильно кровоточит щека – Сефа дезинфицирует рану и заклеивает ее пластырем. В остальном же – синяки, царапины, ссадины, их обрабатывают йодом.

Другое дело – Раффан, у него из бедра вырван кус мяса и кошмарно разодрана правая часть горла от ключицы до подбородка. В месиве кровавых ошметков видна гортань. Никакими тряпками, никакими поспешными стягиваниями кровотечение не остановить.

По лицу Леды понятно, что это финал…

И вот теперь тело Раффана погребено под грудой веток и листьев, Сефа целится Диму прямо в живот, а Барат точно так же берет на прицел Леду – та застывает, не дотянувшись до своего ружья.

- Вы идиоты, - говорит Барат. – Ведь ясно, что мы до Гелиоса не дойдем, сбились с пути. Единственный выход – вернуться, пока не поздно, назад.

Он ждет.

Ему никто не отвечает.

- Соберем новую группу, пойдем еще раз.

Снова – молчание.

- Ладно, - подождав секунд пять, говорит Барат. – Тогда кинь мне патроны, вам они все равно ни к чему.

- Обойдешься, - говорит Леда.

Она стоит – прямая, натянутая как струна.

- Я не шучу.

- Иди к черту!..

- Ребята, - дрожащим голосом говорит Семекка. – Неужели вы будете в нас стрелять?

На нее никто не обращает внимания.

Дим тоже – внутри весь как струна – прикидывает, что будет, если он прыгнет на Сефу.

Нет, не успеет.

- Последний раз говорю, - сквозь зубы произносит Барат.

Секунду они смотрят друг другу в глаза, а потом Леда пожимает плечами, отворачивается, как будто нет никакого Барата, и начинает собрать свой рюкзак, запихивает туда накидку, кружку, стягивает верхний шнурок.

- Ладно, - говорит Сефа. – Тогда – как хотите.

Она делает знак Барату, они, не отводя ружей, подхватывают свои рюкзаки и медленно, не отворачиваясь, пятятся в сторону леса.

Шаг, другой, третий – скрываются за деревьями.

Дим, уже взявший наизготовку свое ружье, на всякий случай провожает их дулом.

Затем оборачивается к Леде.

Та кривит губы:

- Как же… Патроны ему отдай…

- А если бы он в тебя выстрелил?

Дима начинает трясти. Он опирается на сосну. Воздуха не хватает.

- Но ведь не выстрелил, - говорит Леда.

Глава 4. Аркадия

Первые впечатления детства у меня были такие: я плаваю в зеленоватой, подсвеченной амниотической жидкости. Она – уютная, согревающая, ласкает тело, похожая скорей не на воду, а на сгустившуюся воздушную теплоту: я ею дышу, я впитываю ее, когда просыпается во мне чувство голода. Мне в ней хорошо, я счастлив.

Правда, Эразм сказал, что это ложная память. В старших классах нас, как положено, водили на экскурсию в Инкубатор, и, вероятно, увиденное в галерее с десятками подсвеченных стеклянных аквариумов, наложилось на мои смутные ощущения.

- У эмбриона нет осознанного восприятия мира. Это более поздняя реконструкция.

Ладно, пусть – так.

С родителями у меня отношения не сложились. Когда я достиг шестнадцати лет, получив в связи с этим весь набор полагающихся гражданских прав, я обратился с запросом к Генбанк, выяснил имена своих биологических доноров и попытался с ними поговорить.

«Отец» сказал:

- Как ты живешь? Все нормально? Ну я рад за тебя. – Добавил. – Извини, тороплюсь…

У «матери» по прямому контакту слышны были какие-то чмоканья и возня:

- Кто это?.. Кто?.. Ой, давай в другой раз… Мы сейчас… хи-хи-хи… очень заняты…

Тем дело и кончилось.

Не я один был такой. Все в нашем классе, кто пытался наладить контакты со своими генными донорами, потерпели аналогичную неудачу. Что, как я понял несколько позже, было естественно. Правильно говорил Эразм: родитель – это не тот, кто родил, точнее – предоставил исходный генетический материал, а тот, кто в течение многих лет заботился, воспитывал и учил.

Ведь, по сути, кто я был для «матери» и «отца»?

Чужой человек.

А если уж говорить о воспитании и учении, то этим целых семь лет, начиная со средних классов и до самого выпуска, занимался у нас учитель Каннело.

Вот кого я хотел бы видеть своим отцом.

Трудно сказать, чем он так всех нас привлекал. Может быть, тем, что всегда был готов ответить на любой вопрос, даже не относящийся к школьной программе. Конечно, с вопросами можно было обратиться непосредственно к самому Эразму, тем более что, в отличие от учителей, с которыми мы общались лишь на уроках, Эразм был доступен каждому круглые сутки. Хоть днем, хоть ночью – достаточно было мысленно окликнуть его. Связь через церебральный чип поддерживалась непрерывно. И все же Эразм – это, знаете, был Эразм: некая высшая сущность, пребывающая в непостижимых жизненных сферах. Иногда – и довольно часто – было попросту неудобно тревожить его всякими пустяками. А учитель Каннело был свой, рядом с нами, в классе, на расстоянии вытянутой руки, такой же житель Аркадии, как и мы, но – более умный, знающий, более опытный.

К тому же он потрясающе интересно рассказывал. Не просто излагал нам учебный материал, а создавал из него ряд темпераментных, ярких картин, где люди представали живыми, неоднозначными, со всеми их достоинствами и недостатками, а события, в которых они участвовали, тем не менее разворачивались по своей внутренней логике.

Собственно, он этап за этапом анализировал историю нашего мира.

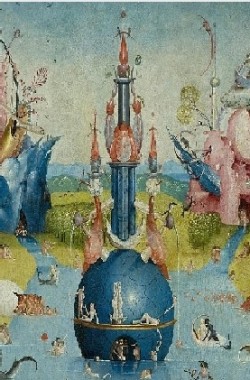

- Вообразите себе Эпоху Техноварварства, - говорил он, прокручивая на экране соответствующие слайды и ролики. – Мир непрерывных конфликтов, жадности, жестокости, лицемерия. Мир, где меньшинство тратит колоссальные деньги на борьбу с ожирением, а большинство живет на грани настоящего голода. Мир безумной, патологической роскоши и одновременно – мир удручающей, изматывающей нищеты. Мир, в котором сильные страны, прикрываясь лозунгами о свободе и равенстве, фактически навязывают свою волю всем остальным. Мир политической демагогии, мир непрерывной лжи. Мир, где каждый сам за себя и никто за всех. Мир нарастающего технохаоса. Мир, до основания сотрясаемый войнами и эпидемиями. Мир, где царствуют всеобщие ненависть и подозрения; человек беспомощен и пребывает в непрерывном отчаянии. Мир, полный непримиримых противоречий. Мир, где даже богатое и сильное меньшинство, защищенное армией и самым современным оружием, несмотря на все свое превосходство, испытывает смертельный страх перед теми, у кого нет ничего. Мир, в котором слепые являются поводырями глухих, и никто, подчеркиваю: никто, не видит угроз, возникающих буквально на каждом шагу. Неудивительно, что этот мир в конце концов рухнул. Удивительно другое – что он так долго существовал.

И далее учитель Каннело прерывающимся от волнения голосом говорил об Эпохе Руин и о последовавшей за ней Эпохе Преображения.

Очередная гигантская эпидемия – кстати, ее, это выяснилось уже потом, задним числом, можно было не только предвидеть, но, вероятно, и предотвратить, – выкосила на Земле около четверти населения. Системы здравоохранения большинства стран, скованных бюрократией, попросту захлебнулись, а за ними, не выдержав перегрузки, впали в ступор и системы социального управления. Неимоверно быстро стали образовываться по всему миру экономические промоины – области демодернизации, деградации, проседающие до архаики. Они захватывали метастазами все новые и новые территории. Были прорваны все сдерживающие препоны: страх и ненависть выплеснулись наружу пламенем спонтанных конфликтов. Хорошо еще, что произошел такой же быстрый распад как сетей, так и вообще сложных электронных систем: не было использовано стратегическое атомное оружие, иначе «ядерная зима» привела бы к полному исчезновению человечества. Но и без этого мир точно перемешали безумной ложкой: в городах – бунты, грабежи, вспышки немотивированного насилия, в сельской местности – банды, взимающие дань с целых районов и областей. Сражались все против всех. Центральные власти, если еще где-то и сохранились, колеблясь наподобие карточных домиков, были уже не в состоянии навести порядок. В противовес им то и дело уже возникали какие-то эфемерные «государства», со своими флагами, деньгами, армиями, которые тут же лопались, как мыльные пузыри, разбрасывая вокруг кровавые брызги. Казалось, что повторяется катастрофа Средневековья, когда половина мира была опустошена религиозными войнами и великой чумой.

Сейчас уже невозможно установить, говорил учитель Каннело, кому первому пришла в голову спасительная идея полисов. Ясно одно: зародилась она в укрепленных поселках, в бастионах, сумевших отгородиться защитными стенами от разрушительных волн хаоса. Теория и практика искусственного интеллекта к тому времени была уже достаточно разработана и передача локальных общин под его управление технических трудностей не представляла. Тем более, что Искины быстро доказали свою эффективность. Воздвигнуты были Периметры, не пропускающие ничего извне, была стабилизирована биологическая среда внутри самих полисов. Наступила Эпоха Преображения. Начался переход на новый цивилизационный уровень. Подобно монастырям того же Средневековья, ставших очагами письменности и культуры, новые полисы приняли на себя ответственность за будущее человечества.

Разумеется, им пришлось преодолеть множество трудностей. Несколько полисов, еще не успев окрепнуть, пали под ударами троглодитов, полностью одичавших людей, промышлявших исключительно грабежами. Еще два полиса погибли в междоусобной войне, их искусственные интеллекты почему-то пошли по пути коммуникационной экспансии: попытались перехватить управление друг у друга, в итоге – блокада, отказ жизнеобеспечивающих систем. Кстати, именно после этой «Десятиминутной войны» все электронные контакты между другими полисами, а им тоже досталось, были по взаимному согласованию прекращены, мы больше можем не опасаться сетевого вторжения. Еще один полис переродился в локус «Механо», в биомеханическую культуру, создающую все более и более причудливые конструкты. Он замкнут сам на себя; по мнению Эразма, угрозы для нашей Аркадии не представляет. И еще два полиса попытались осуществить биологическую модернизацию человека, однако мутанты, сформированные методами генной инженерии, по тем сведениям, которые у нас имеются, оказались неспособными к репродукции, запустить устойчивое клонирование им тоже не удалось: судьба этих обоих полисов неизвестна. Выжили, правда, экзотические гендерные сообщества, чисто маскулинные или чисто феминные, но там тоже – большие сложности с репродукцией, вряд ли у них имеются перспективы. Ну и наконец, судя по отрывочным данным, до сих пор существует несколько довольно крупных религиозных общин, опирающихся в основном на примитивное сельскохозяйственное производство. Это чрезвычайно замкнутые, жестко дисциплинарные организованности, отвергающие любые технологические инновации, по мнению Эразма, перспектив у них тоже нет.

- В общем, одиннадцать полисов, сделавших ставку на искусственный интеллект – все, чем располагает современное человечество. Это те локусы, из которых вырастает реальное будущее, сохранив их, мы сохраним жизнь и надежду следующим поколениям.

И вот теперь самое главное, говорил нам учитель Каннело. Все одиннадцать выживших полисов обладали единым программным целеобразованием. Их интеллекты были ориентированы не на ускоренное развитие, не на прибыль, не на конкурентную экономику, стремящуюся опередить всех и вся и за счет этого получить соответствующие преференции. Нет, они были ориентированы на то, чтобы сделать человека счастливым, реализовать принцип гениального Бентама: максимальное счастье для максимального числа людей. Или, как воскликнул некий неизвестный поэт: «пусть никто не уйдет обиженным». Это была поистине великая цель, о которой человечество грезило тысячи лет, к которой оно упорно стремилось вопреки всем трудностям и препятствиям. Цель, которую осмысливали философы. Цель, которую живописали романтически настроенные литераторы. Теперь данный принцип неуклонно претворяется в жизнь. Мы ведь не случайно назвали наш полис Аркадией. Аркадия – это мир, где счастье стало нормой социального бытия. То, о чем действительно грезило человечество. Страна всеобщего счастья, которое, как мы надеемся, постепенно будет распространяться по всей земле. Поскольку более высокой цели у человечества нет…

Мы слушали учителя Каннело, затаив дыхание. На его уроках всегда царила чуткая тишина, чего, признаюсь, не могли добиться другие учителя. У меня от его слов восторженно замирало сердце: мы – надежда обновленного человечества, мы – творцы нового мира, устремленного к сияющим горизонтам будущего. Мы – люди грядущего, не отягощенные накипью прошлых веков, и, как мне представлялось, учитель Каннело – живое воплощение этого.

Я хотел – да что там хотел – мечтал стать таким же, как он.

Вот почему так потрясла меня встреча в Развалинах. Я не верил своим глазам. Неужели этот изможденный неопрятный старик, морщинистый, в лохмотьях, перепревших от немытого тела, с молочной пленкой бельма в левом глазу – наш учитель Каннело? Он ведь уже давно должен был успокоиться в Доме Снов. Однако это был он, взгляд, вспыхнувший на мгновение сквозь дряблые веки, показывал: учитель Каннело тоже меня узнал.

Несколько дней после этого я был сам не свой. Меня мучило: ну почему, почему учитель Каннело выбрал участь отказника? А как же его рассказы об Эпохе Преображения? А как же его слова о сияющих горизонтах будущего?

Ведь он же был примером для всех нас.

Из-за этого мы впервые и очень серьезно поссорились с Ноллой. Она считала, что тут нечего переживать. Генетические дефекты, заставляющие человека всеми силами цепляться за жизнь, в нашей популяции еще иногда появляются. К сожалению, полностью устранить их пока нельзя – процесс спонтанный, так ей объяснил этот феномен Эразм, да и мне он сказал то же самое. Но подобные девиации составляют не более одной десятой процента и на общий уровень счастья в Аркадии не влияют.

- Таких людей, как твой учитель Каннело, можно жалеть, им можно сочувствовать, но не стоит превращать это в трагедию. Подумаешь – бывший учитель. У него – своя жизнь, у тебя – своя.

Я так и подскочил:

- А ты сама?

- А что я?

– Когда тебе исполнится шестьдесят пять лет, ты спокойно пойдешь в Дом Снов?

- Конечно, - сказала Нолла. – Чем мучиться болезнями, кряхтеть и стонать, хвататься: ой, болит, то за сердце, то за живот, лучше просто уснуть. Тем более что душа, освободившись от тела, объединится с Эразмом и уже в нем будет жить вечно.

Я опять подскочил:

- Какая еще душа? С чего ты взяла?

Нолла пожала плечами:

- Это же все знают… Ты что – в первый раз о таком слышишь?

Нет, конечно, не в первый. Краем уха я действительно слышал, что существует у нас в Аркадии устойчивый миф: дескать, человек после смерти не исчезает бесследно, его личность, его сознание, то, что некоторые называют душой, переходит в цифровое пространство, созданное Эразмом, и пребывает там уже без каких-либо физических ограничений.

Сам Эразм на данный вопрос ответил мне так:

- Правота в этом утверждении есть. Я действительно включаю опыт жизни каждого человека и в свой личный, операционный опыт, и в коллективный опыт Аркадии. В этом смысле ничто не исчезает бесследно. Другое дело, что включается, конечно, не весь индивидуальный опыт, а лишь его уникальная часть, то, чем данный человек отличается от других, иначе будет слишком много однотипных кодонов, и эта часть, разумеется, не обладает характеристиками автономной личности: часть есть часть, не сущность, а элемент, капля воды в океане, что-то добавляет к нему, но не живет как организм сама по себе.

- Тогда зачем этот миф нужен?

- Кого-то он утешает, кому-то придает сил. Человеку трудно смириться со смертью, с конечностью своего бытия. И ты же помнишь, наверное, о конфигурации моего базисного протокола: я не могу запретить людям верить в то, во что они хотят верить.

В общем, на Ноллу я в данном случае махнул рукой. Мне было сейчас не до бытовых споров и ссор, на меня навалились совсем другие проблемы. Стремительно приближались Большие Ежегодные Игры, и тренер Максар выводил наши тренировки на максимум интенсивности. Я до изнеможения бегал, подтягивался на турнике, прыгал в высоту и в длину, проделывал специальные комплексы дыхательных упражнений. Выматывался до предела. Иногда, после ежедневных пяти кругов по асфальтовой беговой дорожке нашего районного стадиона, мне хотелось упасть на землю и лежать, не вставая, как рыба, глотая ртом воздух, пока не вытечет из меня вся тяжесть, скручивающая мышцы ног в тугие узлы. Но тренер Максар кричал мне в ухо: «Вставай!.. Вставай!.. Теперь – подскоки!.. Что ты тут разлегся, как бегемот!..» – и я вставал, пристанывая от натуги, и начинал подпрыгивать на чугунных ногах, а тренер Максар кричал: «Выше!.. Выше!.. И чаще!.. Держи ровный темп!..»

Он уже побывал на тренировках во всех районах (меня с собою не брал, чтобы я напрасно не перегорал) и по-прежнему был уверен, что у нас есть хорошие шансы на первое место. По его словам, набор бегунов в этом сезоне был довольно посредственный. Настоящую конкуренцию нам могла составить только команда Желтых, есть там такой Барат, вот этот – да, прет как бульдозер, но – ничего, забрезжила у меня одна мысль. Не беспокойся, выработаем стратегию…

Вдохновляла меня и Нолла. Когда я вечером кое-как доползал до дома и, словно подрубленное дерево, с шумом рушился на постель, не имея сил даже, чтобы принять душ, она ложилась рядом, прижималась всем телом, гладила и шептала, что я самый лучший… самый быстрый… самый упорный… никакому Барату тебя в жизни не одолеть… ты всех победишь… я в этом нисколько не сомневаюсь… И, честное слово, уже минут через десять – пятнадцать я, вопреки вымотанности, действительно приходил в себя, поднимался, заползал в ванную, а потом мы с Ноллой устраивали, как она выражалась, детский визг на лужайке, и, отдышавшись после него, она вновь говорила: ну вот видишь, а ты еще сомневался…

Нолла мне здорово помогала.

Определенные сомнения посеял во мне лишь Эразм. Тайком от тренера, который категорически не советовал этого делать, я обратился к нему, и Эразм ответил, что точного прогноза он дать не может: человек, особенно в ситуации конкурентности, величина, конечному исчислению не поддающаяся, но если оценить вероятности, то процентов семьдесят – семьдесят пять за то, что я все же буду вторым.

- Не расстраивайся, для того, кто первый раз участвует в Играх, это великолепное достижение. Просто Барат старше, опытнее, он выступает уже третий сезон, зато на следующий год твои шансы существенно возрастут.

Все же закопошился у меня внутри крохотный червячок. Даже в моменты наибольшего напряжения на тренировках я ощущал, как он подгрызает сердце. На районных соревнования я еле-еле сумел обойти Зигги, державшего здесь чемпионский титул два года подряд. А ведь на Больших Играх Зигги не поднимался выше седьмого места.

Какой же результат в таком случае ждет меня?

В день Праздника я уже мало что соображал. Все окружающее как бы стянулось в узкий пучок, за пределами которого ничто значения не имело. Я знал одно: сегодня я должен бежать, причем настолько хорошо, насколько смогу. Все остальное я воспринимал как-то расплывчато: и наш торжественный марш вдоль стадиона, кипящего зрителями, тут я впервые увидел Барата, он был на полголовы выше меня, и построение возле памятника Великому Бентаму, и короткую приветственную речь, с которой к нам обратился Эразм, и флаги, и гимн, и волны аплодисментов, и выступления победителей прошлых лет. Отдельные движения или слова я еще интуитивно улавливал, но все остальное покачивалось и дрожало будто в тумане.

В общем, сразу после того как, взлетев над фанфарами, прозвучала знаменитая максима: «Счастье даром, для всех! И пусть никто не уйдет обиженным!», тренер заботливо увел меня вниз, в комнату релаксации, уложил на топчан, дал глоток слабого чая и велел подремать, ни в коем случае не высовываясь наружу, опять-таки чтобы не перегореть. Там я и провел около трех часов, пока соревновались в поднятии тяжестей, метании копья, в прыжках, в стрельбе из лука. Я действительно впал в какую-то расслабляющую дремоту, слегка омываемую невнятным шумом, докатывающемся сверху, со стадиона. Он, впрочем, мне не мешал. Ни одной мысли у меня в голове не было. Единственное: я был рад, что еще в незапамятные времена из Игр были исключены борьба всех видов, бокс, футбол, баскетбол – контактные виды спорта, провоцирующие насилие, иначе мне пришлось бы ждать значительно дольше.

Очнулся я лишь тогда, когда тренер Максар чуть ли не за руку вывел меня наверх и мне в уши ударил гул возбужденного стадиона. Я вдруг точно проснулся. А уж хлопок традиционного стартового пистолета буквально бросил мое тело вперед, ноги сами начали отталкивать асфальтовое покрытие.

Однако по настоящему я пришел в себя только к концу первого круга. Ситуация к тому моменту образовалась такая: лидировал, как и в прошлом сезоне Барат, от основной группы он сразу же оторвался метров на двадцать, действительно пер и пер, словно бульдозер. Я же бежал шестым или седьмым, рядом, надсадно вдыхая и выдыхая воздух, держался костлявый Зигги. Между прочим, когда он проиграл мне районные соревнования, то не слишком переживал: хлопнул по плечу и сказал, что все правильно: он и сам в этом году собирался оставить бег, глупое занятие, уже не по возрасту, есть у него более привлекательная идея.

Сейчас он мне заговорщически подмигнул, и я сообразил, что, как бы там ни было, но все идет точно по стратегии, которую разработал тренер Максар. Согласно его хитрому плану, я первые три круга не должен был никак проявлять себя, держаться в серединке, беречь силы, вперед не рваться, пусть все думают, что я повторю прошлогодний результат Зигги. На четвертом круге мне следовало аккуратно переместиться в число лидеров пелетона, их будет, полагал тренер, всего двое: Грумель из Фиолетового района и Караман из Зеленого. Обоих можно не опасаться, они к тому времени уже исчерпают свои резервы. А вот в начале пятого круга ты должен прибавить темп, достать Барата, но пока что не обгонять, сопеть в затылок, пусть он запаникует, тоже прибавит, скорее всего собьет дыхание. В общем, давить на психику. И на последней трети – я там встану, махну синим флажком – резкий спурт и лететь, лететь как стрела к финишной ленточке. Барат сломается, считал тренер. Он уже трехкратный чемпион Больших Игр, привык побеждать без усилий, не сумеет мобилизоваться. Вот увидишь: он сдохнет.

- Ты уж не подведи, - как-то искательно, заглядывая мне в глаза, сказал тренер Максар.

Я его понимал. Через пару месяцев тренеру Максару исполнялось шестьдесят пять лет.

Пора в Дом Снов.

Следующих Игр он уже не увидит.

Собственно, пока все так и шло. На четвертом круге я, соблюдая предельную осторожность, постепенно, по сантиметру, переместился вплотную к лидерам, особого труда это мне не составило, а на пятом прибавил темп и начал уверенно догонять Барата. Правда, некоторое время меня беспокоил фиолетовый Грумель – он тоже прибавил темп и метров двести, точно привязанный, шел вровень со мной, но в конце концов начал медленно отодвигаться назад и еще метров через пятьдесят я перестал слышать его рвущееся дыхание. А вот Барат, напротив, почувствовав меня за спиной, несомненно занервничал. Попытался от меня оторваться, но ему это не удалось. Завертел головой, чего делать, конечно, не следовало, и действительно сбился с шага. Жребий лег так, что мы бежали по соседним дорожкам, и я хорошо видел, как расплываются на его желтой майке темные пятна пота.

Барат явно запаниковал. Тем более что стадион взревел, почувствовав надвигающуюся сенсацию. Этот рев меня обнадежил и подтолкнул, я еще поднапрягся и наконец обошел Барата. Правда, как тут же выяснилось, ненадолго. Барат, чуть нагнув массивную голову, вдруг вновь оказался впереди меня на целых два шага. Я прибавил еще, и Барат, вопреки всем ожиданиям, тоже прибавил. Что бы там тренер ни говорил, но он и не думал сдаваться. Разрыв между нами хоть сокращался, я чувствовал это, но очень медленно, по волоску, а до финиша оставалось уже всего ничего. Честно говоря, я вдруг растерялся. Червячок сомнений, в течение всего забега дремавший, неожиданно заворочался и укусил мне сердце. Происходило что-то не то. Каким-то жутким усилием мне удалось отыграть сперва один шаг, затем – больше половины второго. Теперь мы с Баратом бежали почти вровень. Правда, именно что почти. Он все-таки был впереди – на жалкие сантиметры, но обгонял, обгонял меня! Я видел сбоку его оскаленную физиономию, вытаращенные глаза, капли пота на щеках. Я слышал, как он всхлипывает от недостатка воздуха. Барат действительно подыхал. Ах, если бы мне еще хотя бы сто метров!.. Пусть даже не сто, пусть пятьдесят, пусть тридцать, пусть двадцать!.. Вот только этих спасительных двадцати метров уже не было.

Грянул гонг, ударив меня точно звонкой сковородкой по голове.

Барат пересек белую линию и, как бы надломившись, упал, проехал немного вперед всем телом. Я едва успел отвернуть, чтобы не наступить на него – затормозил, подпрыгнул, потоптался на месте, опять подпрыгнул.

Я никак не мог успокоиться.

Во мне бурлили нерастраченные до конца силы.

Глава 5. Лес

К концу дня становится ясным, что они окончательно заблудились. После смерти Раффана руководство группой, естественно, берет на себя Леда и спокойным, но непререкаемым голосом говорит, что главное сейчас – уйти от калебов. Следующие четыре часа они в хорошем темпе идут сквозь лес, который становится то гуще, то реже, практически наугад, доворачивая туда, где между деревьями брезжит просвет, а затем, наконец наткнувшись на мелкую речку, скорее на широкий ручей, струящийся по камням, еще около часа бредут вверх по течению. Останавливаются они лишь к вечеру, когда воздух начинает темнеть: Семекка падает, оступившись, соскользнув с камня ногой, кое-как становится на четвереньки, снова соскальзывает. Ее с трудом выволакивают на берег.

Сил ни у кого нет. Дим с Петером все-таки умудряются развести костер. Доедают последнюю пищевую пасту из тюбиков, запивают ее сырой водой из ручья – даже Леда не напоминает, что, раз уж дезинфицирующие таблетки закончились, воду следовало бы вскипятить. О том, чтобы установить ночные дежурства она тоже не заикается: бесполезно. Семекка и Петер уже посапывают, прижавшись друг к другу. У Дима веки безнадежно слипаются, отгораживая его от всего. Вздергивая их в наваливающейся дреме, он с тупым удивлением отмечает, что Леда, тем не менее, еще сидит у костра, развернув на коленях карту, сверяясь то с компасом, то с шагомером.

Шепчет:

- Так где же мы?.. Где мы?.. Где?..

Ответа на этот вопрос ей, видимо, не найти. Кругом лес и тьма, простирающиеся на тысячи километров, и нет ничего, кроме леса и тьмы, кроме встающих из буреломов теней, кроме шорохов и поскрипываний обросших лишайниками древесных стволов.

Диму кажется почему-то, что если они заснут, то больше уже не проснутся. Лес поглотит их, растворит в своем мраке, так же как первую экспедицию. Раффан погиб, до Гелиоса им не дойти, никто не узнает, что с ними случилось.

Но когда – как представляется, всего минут через пять – он открывает глаза, то поляна с мелкими валунами, высовывающимися из травы, уже залита утренним солнцем, приветливо трепещет листва, жизнерадостно перелетают с места на место какие-то жужжащие насекомые, небо такое синее, словно только что появилось на свет, а у костра, который, оказывается не погас, сидит человек и деловито поворачивает что-то подвешенное над огнем: запах жареного мяса разносится, наверное, метров на сто.

Тут же происходит резкое движение неподалеку. Леда, лежа на животе, прильнула щекой к прикладу, изготовившись для стрельбы:

- Ты кто?

Голос у нее со сна – смесь фальцета и хрипа. Палец – на спусковом крючке.