Читать онлайн "Кто виноват?"

Глава: "Пролог"

Человек – не просто живое существо, явившееся на свет, но и своего рода космический осколок сознания, заброшенный в вихрь общественного бытия. С момента первого вздоха он оказывается пленником и одновременно творцом грандиозной сети социальных взаимодействий, которая, подобно невидимой гравитации, начинает формировать его идентичность. Как глина в руках умелого мастера, его первозданная сущность податливо отзывается на каждое прикосновение внешней силы: будь то нежный шепот колыбельной или грозный окрик первых запретов.

В первой части трилогии мы поговорили и поняли, что семья выступает в роли первого зеркала, в котором ребенок начинает видеть отражение своего формирующегося «я». Здесь закладываются фундаментальные кирпичики личности. Родительские ценности, передаваемые из поколения в поколение, словно древние письмена, начертанные на свитках души, первые уроки добра и зла, понятия чести и долга – все это становится первоначальной матрицей, по которой будет строиться его мировоззрение.

Однако семья – лишь предвестник гораздо более масштабной и сложной симфонии жизни.

Что же еще влияет на личность? На её становление? Верно. Общество.

Общество – безбрежный и вечно пульсирующий океан, который становится одновременно колыбелью и лабиринтом, источником живительной влаги и местом, где можно заблудиться навсегда.

Поговорим теперь о том, как общество влияет на личность, её становление.

По мере того, как детство уступает место юности, а юность – зрелости, горизонты социального взаимодействия неуклонно расширяются. Общество, этот многоликий Левиафан, не просто интегрирует каждого своего члена, но и стремится придать ему определенную форму, соответствующую своим внутренним идеалам и коллективным потребностям. И в этом процессе, зачастую неосознанном, но неумолимом, кроется одна из величайших и наиболее драматичных дилемм человеческого существования: как сохранить собственную уникальность, не растворившись в безликой массе, и при этом не быть отвергнутым, изгнанным за пределы социального круга.

В самом сердце этой вечной дилеммы, как скрытый пульс, бьется страх – страх, который, подобно древнему, доисторическому инстинкту, укоренился в глубине человеческой психики. Страх общественного осуждения – не просто мимолетное беспокойство или легкая неловкость, а всеобъемлющее, парализующее чувство, способное деформировать саму структуру личности. Он пронизывает каждую мысль, каждое решение, каждый поступок, становясь невидимым цензором, который постоянно сканирует внутренний мир человека на предмет его соответствия внешним нормам. Боязнь быть отвергнутым, осмеянным, изгнанным из племени – отголосок времен, когда принадлежность к коллективу была синонимом выживания, а одиночество – верной смертью.

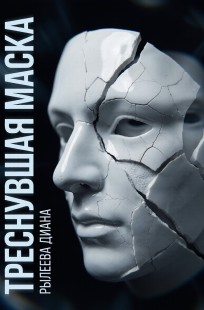

Под этим безжалостным давлением страха, индивид начинает сознательно или бессознательно выстраивать вокруг себя сложную систему защитных конструкций. Наиболее яркой и самой трагичной из них является социальная маска. Эта маска – не просто внешняя оболочка, а тщательно сконструированный образ, который человек демонстрирует миру. Она состоит из черт характера, поведения и внешних стандартов, которые, по его мнению, будут одобрены, восприняты «правильно» обществом. За этой маской, как за плотным театральным занавесом, скрываются истинные желания, подлинные чувства – все то, что, как ему кажется, может вызвать неодобрение, непонимание или, что еще хуже, открытое неприятие. Ирония заключается в том, что со временем, эта маска может стать настолько неотъемлемой частью личности, настолько прирасти к душе, что сам человек начинает верить в ее подлинность, утрачивая способность различать, где заканчивается тщательно отрепетированная роль и начинается его собственное, незамутненное «я». Он становится эхом чужих ожиданий, а не оригинальной мелодией своего существования.

Процесс утраты аутентичности, как правило, начинается почти незаметно, словно медленное сползание почвы по склону. Маленькие компромиссы с совестью, незначительные уступки общественному мнению, едва уловимые искажения истины в собственных глазах – все это кажется несущественным в тот момент, когда на кону стоит возможность быть принятым, быть «своим», избежать клейма «белой вороны». Однако, эти микро-отступления от собственного ядра накапливаются, подобно песчинкам, которые, слагаясь, образуют зыбучий бархан. Каждая новая песчинка, каждый новый акт самопредательства, делает следующий шаг вниз по наклонной плоскости морального регресса еще более легким, почти незаметным. Человек начинает рационализировать свои действия, убеждая себя, что это «необходимо», что «без этого не выжить в этом жестоком мире». Эти оправдания, словно ядовитый туман, затуманивают разум, лишая его ясности и способности к объективной самооценке.

Именно в этот момент семья превращается в помеху, в досадное препятствие. Ценности, привитые в родном доме, вступают в антагонизм с теми, которые пропагандирует более широкое общество. Человек оказывается перед мучительным, разрывающим его душу выбором. Стремление к социальному признанию, желание соответствовать моде, потребность в одобрении влиятельной группы или коллектива – все это может перевесить даже любые связи. Родители теперь могут быть восприняты как препятствие на пути к «настоящей» жизни, которую предлагают новые социальные ориентиры. Их забота может показаться удушающей, их ценности – наивными и непрактичными в реалиях мира. И человек, поддавшись давлению страха осуждения, начинает выстраивать между собой и своей семьей невидимую, но неприступную стену отчуждения. Он становится чужим среди своих, добровольно отказываясь от корней, питавших его самобытность, словно дерево, которое само отсекает себя от живительной почвы.

Это дистанцирование от семьи – лишь первый, хоть и наиболее болезненный, акт в драме морального падения. Отказавшись от родных, индивид лишает себя фундамента, на котором держалась его система. Он ставит на кон свою душу, свою целостность, свою подлинность ради признания толпы, которая, подобно переменчивому ветру или капризному божеству, завтра же может отвергнуть его, если появится кто-то более яркий, более модный, более соответствующий текущей, сиюминутной моде. Он становится рабом чужих ожиданий, обреченным на вечное угадывание, чего же хочет от него этот невидимый, но всевластный общественный Левиафан. Его существование превращается в бесконечный ритуал умиротворения чужих богов, требующих все новых и новых жертв.

Процесс морального падения – не внезапный обрыв в пропасть, а медленное, ползучее разрушение личности, подобное эрозии скалы под воздействием неумолимых ветров и дождей. Каждый компромисс с совестью, каждый акт самопредательства, каждый раз, когда человек отказывается от своих истинных убеждений ради того, чтобы угодить другим, – новый, едва заметный, но необратимый шаг вниз. Он начинает усваивать, что моральные принципы – лишь условности, гибкий инструмент, который можно использовать или игнорировать в зависимости от выгоды. Ценности, такие как честность, верность, сострадание, справедливость, постепенно обесцениваются, превращаясь в пережитки прошлого, в досадные ограничения, мешающие достижению успеха в циничном мире. Он создает новую, искаженную систему ценностей, где прагматизм и личная выгода возводятся в абсолют, а этические нормы становятся разменной монетой.

Этот путь деформации личности часто ускоряется под влиянием нового социального окружения, которое индивид выбирает себе в погоне за одобрением. Если человек оказывается в среде, где пренебрежение к морали, цинизм и стремление к материальной выгоде возведены в культ, где истинная доблесть заключается в умении обмануть и превзойти, то страх осуждения будет толкать его к принятию этих ценностей. Он будет стремиться стать «своим» в этой новой, более «успешной» среде, даже если это означает полное отречение от всего, что когда-то считал важным и правильным. Он будет видеть в конформизме не слабость, а силу; не трусость, а прагматизм; не отсутствие принципов, а «гибкость» и «реализм», необходимые для выживания в этом новом, мире. Под влиянием группового мышления, индивидуальные барьеры размываются, границы дозволенного смещаются до неузнаваемости, и человек оказывается втянутым в водоворот, из которого выбраться становится все труднее.

Постепенно, человек утрачивает способность к саморефлексии, к критической оценке своих поступков. Механизмы психологической защиты, такие как рационализация и вытеснение, начинают работать в полную силу, оправдывая каждое его действие, заглушая голос совести, который становится все более слабым и далеким, превращаясь в едва слышный шепот из прошлого. Его внутренний мир опустошается, превращаясь в безжизненную пустыню, где единственными ориентирами остаются внешние маяки – общественное признание, материальный успех, власть. Он становится подобен флюгеру, который вращается по воле ветра, без собственной воли, без внутреннего стержня, лишь пассивно реагируя на внешние стимулы. Человек теряет не только свою моральную автономию, но и человечность, превращаясь в инструмент для достижения внешних целей.

Последствия такого пути оказываются разрушительными на всех уровнях бытия. Человек, потерявший связь со своим истинным «я», становится опустошенным и лишенным внутренней гармонии. Его жизнь превращается в бесконечную погоню за внешними атрибутами – деньгами, статусом, властью, славой – которые, как он наивно полагает, принесут ему счастье и признание. Однако, эти внешние достижения, подобно миражу в пустыне, никогда не могут заполнить ту внутреннюю пустоту, которая образовалась в результате отказа от подлинных ценностей и своего истинного «я». Он становится подобен красивой, но пустой оболочке, лишенной внутреннего содержания, эхом чужих желаний, а не оригинальной мелодией своей души.

Его отношения с другими людьми также претерпевают радикальные изменения. Человек, научившийся лгать и притворяться, не способен на искренние, глубокие связи. Его отношения становятся поверхностными, основанными на расчете, манипуляции и взаимной выгоде. Он не может доверять другим, потому что сам не доверяет себе, и не может быть честным, потому что боится разоблачения своей истинной, опустошенной сущности. Он оказывается в социальной изоляции, потому что никто не видит и не знает себя настоящего, а он сам уже давно себя потерял, похоронив под грудой чужих ожиданий. Он становится актером в бесконечной пьесе, где все роли написаны чужой рукой, а его собственная роль – лишь тень, отражение на стене платоновской пещеры.

И вот, в какой-то момент, когда внешние маски начинают трескаться под натиском неумолимой реальности, когда иллюзии развеиваются, когда приходит усталость от вечной игры и бесконечного притворства, наступает момент осознания того, что вся жизнь была построена на лжи, что погоня за общественным одобрением привела к потере самого себя. Он видит, что, пытаясь избежать осуждения со стороны общества, стал объектом самого сурового и беспощадного суда – суда собственной совести. Это осознание, подобно глубокой, незаживающей ране, может стать либо началом конца, либо отправной точкой для мучительного, но необходимого пути искупления. Однако, чаще всего оно лишь усугубляет отчаяние, погружая индивида в пучину самообвинений и безысходности, ибо нет страшнее ада, чем ад внутри себя.

Трагедия заключается в том, что этот путь, выбранный из страха, ведет к еще большим страданиям, чем те, которых пытался избежать. Человек, который отказался от своей целостности ради того, чтобы быть принятым, оказывается отвергнутым самым важным судьей – самим собой. Его попытка обрести безопасность оборачивается полной потерей внутренней опоры, растворением в бесформенной массе, где нет ни «я», ни «мы». Он становится заложником своего страха, пойманным в ловушку собственных компромиссов, теряя не только внешнюю свободу, но и внутреннюю, духовную.

В этот момент, словно на руинах некогда величественного замка души, человек может попытаться найти выход. Возможно, попытается вернуться к своим корням, к своим прежним ценностям, к своей семье. Но путь назад может быть непростым, а иногда и вовсе невозможным. Трещины, появившиеся в личности, могут оказаться слишком глубокими, чтобы их можно было залатать. Мосты, которые были сожжены, могут оказаться непоправимо утраченными. Связи, которые были разорваны, могут быть восстановлены лишь ценой огромных усилий, искреннего раскаяния и глубоких страданий, и даже тогда шрамы останутся навсегда. Человек, который когда-то был опорой для своих близких, теперь сам нуждается в поддержке, но гордость, страх или невозможность признать свою ошибку могут помешать ему обратиться за ней. Он остается наедине со своим разрушенным внутренним миром, пытаясь собрать осколки того, что когда-то было его душой, в то время как эхо общественного смеха, которого он так боялся, давно утихло, оставив лишь гнетущую тишину.

ЛитСовет

Только что

ЛитСовет

Только что