Читать онлайн "В подвале"

Глава: "В подвале"

В самых потаённых, проклятых недрах этого каменного чрева, выстроенного из монолитного, бездушного бетона, где воздух не просто был тяжел, но и густел, обретая плотность ядовитого, смертельного эликсира, пропитанного вековой пылью, едким запахом ржавчины и сырой, липкой землей, проснулись двое. Это пробуждение было нежеланным. Мучительным, словно рождение в адской утробе, где каждый вдох означал погружение в ещё большую, невыносимую боль. Погружение в ещё более глубокую, бездонную бездну отчаяния, из которой не было выхода. Лишь глухое, сырое эхо их собственного ужаса. Оно множилось от каждой беспокойной мысли. От каждого едва слышного шороха. От каждого удара сердца, отсчитывающего последние, угасающие мгновения их прежней, уже невозвратной, мирной жизни, растворяющейся в предрассветном тумане кошмара, который теперь стал их единственной реальностью, их приговором.

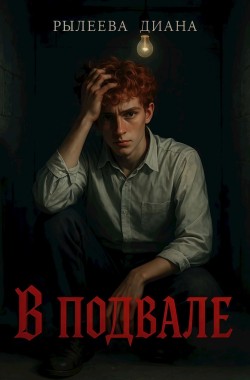

Сначала – рыжеволосый парень двадцати четырех лет, Родион, чья юность, ещё недавно бурлившая мечтами, амбициями и яркими красками будущего, казалась теперь лишь насмешкой судьбы, хрупким, полупрозрачным, почти стёртым воспоминанием о давно утерянном мире, о жизни, которая была лишь сном, рассеявшимся в этом кошмаре, словно утренний туман под первыми, призрачными лучами солнца, которого здесь не было и быть не могло, и его отсутствие давило на него с нечеловеческой, невыносимой силой, вызывая панический холод.

Он резко, судорожно вдохнул затхлый, едкий воздух. Этот воздух жег легкие и горло, словно раскаленным железом. Оставлял послевкусие разложения и страха. Въедался в слизистые оболочки. Отравлял кровь. Наполнял каждую клеточку его существа отвращением и чистой, первобытной паникой, пытаясь отогнать накатившую дурноту, превращая мысли в вязкую, беспорядочную массу, лишенную всякой логики, кроме первобытного, животного страха и неукротимого, отчаянного желания выжить, любой ценой.

Он вскинул голову, словно зверёк, застигнутый врасплох в чужой, тёмной, враждебной норе. Каждый шорох казался угрозой, каждый звук – предвестником беды, а каждое движение – потенциальной ловушкой, способной поглотить его целиком, стереть его с лица земли, не оставив следа, не оставив даже тени, даже эха его имени в безмолвии веков, в абсолютном ничто.

Его волосы, некогда яркие, словно языки затухающего пламени, теперь лишь едва мерцали в редких, тонких прорехах тьмы, сквозь которые проникал призрачный, мёртвый свет, рождённый одной-единственной, скудной, едва тлеющей лампочкой под потолком, словно глаз какого-то древнего, слепого, бездушного существа, наблюдающего за страданиями, за медленным умиранием.

Эта лампа, висевшая на оборванном, обугленном проводе, угрожающе мерцала. Она издавала слабое, монотонное жужжание, похожее на предсмертный хрип... Словно умирающая звезда на краю бездны, отчаянно цепляющаяся за последние мгновения своего существования, прежде чем погаснуть навсегда, погрузив всё в абсолютный, непроглядный мрак, в вечное небытие, где нет ни времени, ни пространства, ни надежды, ни даже звука, кроме его собственного, испуганного, сбивчивого дыхания, обрывающегося на вдохе.

Этот свет был настолько слаб, настолько измождён… Что скорее подчеркивал густоту мрака, облепляющего каждый уголок стен, заставляя тени сгущаться в причудливые, пугающие формы, которые казались живыми, принимая облик чудовищ, рожденных его собственным ужасом, чем рассеивал его, лишь усугубляя чувство клаустрофобии и паранойи, впивающихся в сознание, как острые когти, разрывающие ткань разума, обнажая его хрупкость и беззащитность перед лицом неизведанного, всеобъемлющего, абсолютного зла.

Каждая неровность бетона, каждый зазубренный выступ казался пропитанным отчаянием, запахом сырости и безысходности, что въедались в кожу. В одежду. В самую душу, проникая в подсознание… Словно невидимый, медленно действующий яд, отравляющий надежды, человечности, памяти, самого «я», стирающий личность.

Тело ныло от долгого лежания на холодном, жестком бетоне. Каждый мускул отзывался тупой, ноющей болью, суставы казались скованными ржавчиной, отказываясь повиноваться, превращая любое движение в пытку. Во рту было сухо, словно пустыня, выжженная безжалостным солнцем. Голова гудела, как растревоженный улей, полный злых ос, роящихся в черепной коробке, не давая сосредоточиться ни на одной мысли, кроме боли, страха непонимания: что происходит, почему именно с ним, и что ждёт впереди, в этой мёртвой, давящей тишине, которая казалась громче любого крика, громче стука его собственного, испуганного сердца.

Последнее, что он помнил, – вечерняя прогулка по осеннему парку. Шуршание опавших, багряных листьев под ногами. Уютный свет фонарей, обещавший покой и тепло дома. Аромат мокрой земли после дождя. Предвкушение уюта и безопасности. А потом… Внезапный удар в затылок, едкий запах, душащий лёгкие, и ощущение падения в бездну, где не было ни света, ни звука, лишь непроглядный, бесконечный мрак.

Рядом с ним застонал мужчина, лет сорока, с черными волосами. Андрей. Его пробуждение было медленнее, тяжелее, чем у Родиона, как у древнего камня, сдвинувшегося с места под воздействием невидимой, но силы, которая словно вытягивала из него жизнь, последние искры сознания, оставляя лишь измученную, почти безжизненную, пустую оболочку, наполненную лишь болью и горечью, ожидающей конца и забвения.

Он выдохнул сдавленный, хриплый стон, полный боли и непонимания. Этот звук, непривычный в мертвой тишине, словно разрезал её пополам, обнажая пустоту, которая казалась лишенной всякого эха, всякого ответа, всякой надежды на спасение, на милость, на прощение, на человечность, на сострадание, на любое тепло, на любое утешение.

Родион видел, как Андрей медленно приподнимается на локтях. Его глаза, ещё мутные от сна, безуспешно пытались сфокусироваться в полумраке. Найти хоть одну знакомую точку опоры, зацепиться за что-то реальное в этом кошмаре, который, казалось, никогда не закончится, лишь углубляясь с каждым мгновением, становясь всё более жестоким, словно приговор, медленно, с садистским наслаждением исполняемый, безжалостно и методично, до последней капли сил, до последней искры разума.

Лицо мужчины было измято, покрыто испариной, на виске алела подсыхающая ссадина – видимо, их участь была общей, и бессознательное тело Андрея ударилось о твердую поверхность в момент похищения, оставив след, словно предвестник того, что ждало их впереди, метка судьбы.

Подвал был глубокий, как склеп, холодный, как могила… Без окон, что обещали бы внешний мир, его краски и звуки, его солнечный свет и легкий ветерок, его бесконечные просторы и необъятное небо, его живую, бурлящую жизнь… И, казалось, без дверей, что могли бы открыть путь к свободе, к возвращению домой, к тем, кто их любил и ждал, к той жизни, что они потеряли, безвозвратно и навсегда. Глухая бетонная коробка, отрезавшая их от мира. От солнца, которое было теперь лишь смутным, почти забытым воспоминанием… Журчания воды, от смеха детей, от мягкости травы под ногами… От шума ветра в кронах деревьев, от аромата цветущих садов, от всех благословений жизни, что они когда-то знали и считали незыблемым, вечным, гарантированным даром бытия. Это было место, созданное для забвения. Место, где время не имело смысла, где каждый миг растягивался до невыносимой, пыточной вечности. Надежда умирала медленно и мучительно, превращаясь в прах, в невесомую пыль, что оседала на их лицах, на волосах, на ресницах, покрывая их слоем безразличия, слоем смерти, слоем всепоглощающего ничто, бесчувствия, превращая их в подобие камня, в нечто неодушевленное и безжизненное, лишенное всякой воли, всякого порыва к сопротивлению.

Родион попытался встать, но ноги не слушались, подкашивались, тело было ватным, тяжелым, словно наполненным свинцом, каждый мускул отзывался пронзительной болью, суставы казались скованными ржавчиной, отказываясь повиноваться, превращая любое движение в пытку.

Стены были не просто голыми – они были глухими, монолитными, возведёнными для вечности. Явно не для временного заточения. Стены излучали ауру нерушимости, которая давила на психику, лишая воли к сопротивлению, словно они были заключены внутри некоего древнего, безмолвного божества, поглощающего души, питающегося отчаянием и безумием своих жертв, высасывающего из них жизнь.

Массивная железная дверь плотно сидела в проёме, намертво запертая. На ней не было ни ручки, ни замка, лишь утопленная в металл петля, словно предназначенная для навесного замка, который, видимо, был снят или вовсе отсутствовал.

Их крики ломались о сырые стены, как волны о скалы, не оставляя следа. Лишь возвращаясь обратно, множась и оглушая и без того растерянные души, доводя их до грани безумия, до состояния. Разум отказывался функционировать, когда оставались лишь инстинкты, чистые и примитивные, до полного разрушения личности, до превращения в животных, движимых одним лишь выживанием, лишь жаждой, лишь голодом, лишь страхом, лишь первобытным ужасом.

Они молили, угрожали, стучали по бетону до онемения в руках, до кровавых ссадин, царапали ногти о шероховатую поверхность, пытаясь найти хоть малейшую зацепку, искали щели, трещины – хоть что-нибудь, что могло бы стать просветом в их заточении, лучом надежды в этом каменном мешке. Тщетно. Подвал был глух, безразличен к их мольбам, поглощающий их надежды, как бездонная трясина, утягивающая их всё глубже и глубже в пучину отчаяния, где не было дна, где не было спасения, где не было ничего, кроме этого ужаса, этого вечного, неизменного, глухого страдания, которое становилось их единственной реальностью. Каждый удар, каждая попытка вырваться лишь глубже погружали их в осознание своей беспомощности. Безысходности. Ничтожности перед этой каменной темницей, которая, казалось, насмехалась над ними, наслаждаясь их мучениями. Их силы таяли с каждым часом, с каждой минутой. Тело становилось всё более истощённым, дрожащим от напряжения. Тишина подвала, казалось, становилась только громче. Проникала в самые их мысли, заглушая последние рациональные доводы, превращая их в пыль, в безумие, в немое, животное страдание, лишенное всякого смысла, всякой цели, кроме одного – выжить.

Именно в этот момент, когда тонкая грань между человеческим сознанием и животным инстинктом стала почти неразличима, когда человечность уже едва теплилась, как предсмертная свеча, в подвале появился он. Неожиданно, без предупреждения, без шороха, с резким скрипом и скрежетом открылась массивная железная дверь, эхо которого резануло по ушам, словно острым лезвием. В проеме возникла высокая, худощавая фигура, чьи очертания расплывались в тусклом свете лампы, превращаясь в призрачную тень, словно само воплощение зла, вышедшее из недр преисподней, из самых глубоких, темных глубин человеческого безумия. Лица не было видно – его скрывала маска, глаза светились холодным блеском, словно глаза хищника, оценивающего свою добычу. От него исходил резкий запах металла и чего-то сладковато-гнилостного, вызывающий рвотный рефлекс, проникающий в самые глубины легких, оставляющий послевкусие разложения, смерти и нечистот. Его появление было страшнее, чем любой удар, чем любая боль, чем любой физический недуг. Это было пришествие зла, воплощенного в человеческой форме. Это был не просто тюремщик – это был маньяк, живой, дышащий кошмар, воплощенное бесчеловечие. Его настоящее имя не было известно, но своим пленникам он предпочитал называть себя «Серафим». Его голос, глубокий и ровный, без единой интонации, казался выбитым из камня, лишенным человеческого тепла. Однако при этом обладал зловещим эхом, заполнявшим каждый уголок подвала, проникающим в их кости, в их души, в их самые сокровенные страхи, замораживая их изнутри, сковывая их волю. «Добро пожаловать в мою маленькую игровую комнату», – произнес Серафим. В его словах не было ни насмешки, ни злобы, ни гнева, лишь холодное, отстраненное удовольствие, предвкушение грядущих мучений, ибо в его извращенном мире люди были всего лишь игрушками, марионетками, дергающимися на ниточках его прихотей, и он наслаждался этим представлением, этим спектаклем боли и отчаяния. «Меня зовут Серафим. И вы – мои новые игрушки. Правила просты: победа – шанс на дополнительный день жизни. Проигрыш – потеря». Он бросил на грязный бетон засаленные карты, потрепанные, словно уже прошедшие через сотни подобных «игр», пропитанные чужим страхом и кровью, свидетели бесчисленных страданий и человеческих падений.

На самом первом этапе, перед появлением Серафима, между Родионом и Андреем ещё теплилась искра общности. Общности страха, общности несчастья и хрупкой, увядающей надежды, как слабый, трепещущий огонёк свечи на ветру, который вот-вот погаснет, оставив их в кромешной, всепоглощающей тьме, без всякого ориентира, без всякой опоры, без путеводной звезды, без маяка, без единого лучика света, который мог бы рассеять мрак, царящий в их душах. «Кто вы? Как вас зовут?» – хрипло спросил Родион, его голос дрожал, а глаза метались по мраку, пытаясь поймать взгляд Андрея, найти в нём отражение своего собственного ужаса, получить подтверждение, что он не одинок, что ещё есть хоть кто-то, кто разделяет его кошмар. «Андрей… Андрей Петрович… Инженер, работал на заводе… Двое детей… Дочка в первый класс пошла в этом году… Жена, Светлана… Мы собирались на дачу на выходные, там яблони должны были цвести, мы мечтали о свежих яблоках, о запахе лета, о простой радости бытия, о семейном уюте, о смехе детей, о тепле рук, о вечерних прогулках под звёздами… Не помню, как сюда попал. Последнее, что помню, – совещание, разговор с начальником, потом темнота, словно мир выключился, погасил свой свет навсегда, погрузив меня в этот холод, в это ничто. А ты?» – ответил мужчина, его взгляд был поначалу пустым, потерянным, но постепенно в нём зажёгся слабый огонек поиска, отчаянно ищущий понимания, человеческого тепла, подтверждения реальности, которая ускользала сквозь пальцы, как песок, оставляя лишь пустоту и холод. Они представились, обменялись обрывками воспоминаний, словно пытаясь сплести тонкую нить, которая связывала бы их с миром за стенами, с прошлым, которое казалось таким далеким и нереальным. Андрей, солидный инженер, отец двоих детей, чья жизнь казалась размеренной и предсказуемой… До этого дня наполненной графиками, чертежами и семейными ужинами, теперь стоял перед ним, облик его был измучен, но в глазах ещё теплилась остаточная человечность, память о любимых лицах, о тепле домашнего очага, которое было безвозвратно утеряно, разорвано в клочья, погребено под тоннами бетона, под слоем забвения, под толщей отчаяния, словно под вечной мерзлотой, где ничто не растёт, ничто не живёт, ничто не существует.

Они пытались действовать сообща, их руки ещё помнили тепло других прикосновений, хотя теперь они были холодны и дрожали, покрытые слоем пыли и грязи, измазанные в бесплодных попытках найти выход, в бессмысленной, отчаянной борьбе, что истощала последние силы и надежду, оставляя лишь опустошение и горечь поражения, вкус пепла во рту. «Надо попробовать расшатать эту балку!» – Родион указывал на ржавую металлическую опору, которая, казалось, держала часть потолка, покрытую паутиной и вековой пылью. Андрей сомневался в успехе, его взгляд скользнул по балкам, оценивая их прочность и возраст, но он кивал. Не потому, что верил в успех, а потому, что нуждался в иллюзии действия, в ощущении хоть какой-то борьбы, которая придавала бы смысл их существованию.

«Вдвоём мы сильнее», – шептал Родион, и Андрей соглашался, его глаза, ещё не затуманенные отчаянием, искали поддержки, понимания, человеческого сочувствия, которого так не хватало в этом каменном мешке, где каждый вдох был тяжелым и болезненным, где воздух был пропитан бедой, а каждый выдох приносил лишь ещё больше боли, ещё больше пустоты. Они делились редкими, бессмысленными воспоминаниями о доме, о близких, о вкусе свежего хлеба или прохладной воды, о запахе весеннего дождя, о шуме города, о любимой музыке, о детских игрушках, о первом снеге, о теплом летнем солнце, о цветах в саду, о запахе свежескошенной травы. Обо всём, что составляло бытие, внутренний мир, – чтобы заглушить гнетущую тишину, обволакивающую их, словно саван, вытканный из забвения, постепенно натягивающийся вокруг них, не давая дышать, лишая последней надежды на возвращение, на искупление, на прощение, на спасение души. Человечность, как тонкая корка льда, ещё держалась над бездной, едва выдерживая её тяжесть, но уже чувствовалось, как она истончается, трещит под нарастающим давлением отчаяния, готовая рассыпаться в прах при малейшем прикосновении, при первом порыве голода, который становился всё сильнее, всё невыносимее.

Но дни превращались в безвременье, в непрерывное, серое, монотонное существование, лишенное всякого смысла и цели, всякой перспективы, всякого света. Солнце, луна, звёзды – всё это перестало существовать для них. Заменилось тусклым светом единственной лампочки, висящей под потолком и мерцающей слабым, желтоватым светом… Словно умирающая звезда, отсчитывающая последние мгновения их надежды, их бытия, их рассудка, её свет был символом угасающей жизни, её предсмертным сиянием, её последним, отчаянным вздохом, прежде чем наступит мрак и полное забвение, поглотившее всё, что было, всё, что могло быть. Голод стал хищником, скребущим когтями изнутри, выгрызающим их нутро, превращая желудок в бездонную, горящую яму, требующую наполнения, исторгающую боль.

Каждая клетка тела кричала о пище, мозг отказывался работать, если не получал энергии, погружая их в полубезумное состояние, лишая их способности к мышлению, к речи, к осознанию. Жажда – огнём, выжигающим каждый уголок сознания, оставляя лишь горечь, сухость и отчаяние, сводя с ума, превращая мысли в обрывки, в бессвязные, мучительные картинки, в иллюзии, которые преследовали их, являясь им в полудрёме. Они глотали собственную слюну, царапали глотку, пытаясь вызвать хотя бы каплю влаги. Но лишь ещё сильнее иссушали себя, превращая ротовую полость в наждачную бумагу, а язык – в распухший, бесполезный комок, покрытый трещинами, кровоточащий от каждого движения, от каждого слова, от каждого вздоха, причиняя невыносимые страдания, словно лезвием, ранящим душу, режущим их изнутри. Слова стали реже, интонации – резче, взгляды – острее, полные первобытной подозрительности, недоверия, граничащего с откровенной враждебностью, словно они были дикими зверями, запертыми в одной клетке, обречёнными на борьбу не на жизнь, а на смерть, на выживание одного за счёт другого. Каждый шорох, каждое движение другого воспринималось как угроза на оставшиеся крупицы жизни, на последний вздох, на глоток воздуха, который становился всё более ценным, всё более желанным, почти святым, почти божественным даром, за который они готовы были убить, отдать всё.

Подвал, лишивший их света и пищи, теперь медленно, но верно лишал их и самих себя, их личностей, их душ, их человеческого облика. Превращал в выживающих существ, в тени былой цивилизации, бродящих по мраку, в пустые оболочки, лишенные искры жизни, всякого содержания.

Серафим появлялся каждый день, иногда даже несколько раз за сутки, словно наслаждаясь каждой секундой их медленной агонии. Он не говорил много, но его редкие, отрывистые фразы были пропитаны ядом психологического садизма, каждое слово было нацелено на разрушение их воли, их человечности, их духа. «Сегодня вы играете за... глоток воды. Или за возможность не получить новый шрам», – его голос, глухой и ровный, проникал в самые глубины их сознания, оставляя там отравленные семена сомнения и страха, разлагающие их изнутри, превращающие в прах. Он мог принести несколько капель воды в ржавой банке, или один, гнилой кусок хлеба, а иногда даже полусырой кусок мяса, и эти крохи становились объектом их самой отчаянной, самой жестокой борьбы, разгораясь между ними как пожар в пустыне.

Серафим заставлял их играть в карточные игры, но ставки были не фишками, а их плотью, их нервами, их оставшимися каплями жизни. Проигравший получал удар по телу – тупой, ноющий удар битой, оставляющий глубокие синяки и ломающий кости, или резкий, жгучий порез ножом по предплечью, оставляющий кровавые полосы, или вывихнутый палец, который потом ныл и пульсировал невыносимой болью. Родион, более быстрый и ловкий, часто выигрывал, его инстинкты обострились до предела, но каждый выигрыш оставлял на его душе куда более глубокие шрамы, чем на теле Андрея. Он видел, как Андрей получает новые травмы, становясь всё более покалеченным, всё более сломленным. Удары по ребрам, синяки на лице, глубокие порезы на руках – все это было результатом его «невезения». Каждый проигрыш Андрея был победой для Родиона, победой, которая разъедала его изнутри, делая его невольным палачом. Серафим же, словно демон, наблюдал. Его глаза за маской холодно блестели. Они безмолвно фиксировали каждое изменение в их поведении, каждую отчаянную попытку выжить, каждое падение, каждую потерю. «Вы учитесь, мои зверьки. Учитесь быть настоящими хищниками», – однажды прошептал он, и эти слова, словно ледяные иглы, пронзили Родиона, подтверждая его самые страшные подозрения о природе этого места и их палача, о его чудовищной сущности, о его извращенном мире, где человеческая боль была развлечением.

Андрей, с другой стороны, стал не только объектом физических страданий, но и психологической мишени. Серафим задавал ему вопросы о его семье, о его детях, о том, как они будут ждать его возвращения, зная, что это никогда не произойдёт, что это лишь иллюзия, жестокий обман.

Он специально заставлял их делать выбор, который ставил их перед дилеммой: получить мизерную порцию воды сейчас или продержаться ещё день, но без пищи, которую мог получить другой. Эти решения медленно, но верно разрушали их взаимоотношения, превращая их в заклятых врагов за ничтожные крохи существования, за жалкие обрывки жизни, за каждый вздох. Он мог исчезнуть на день или два, оставляя их в абсолютном, беспросветном мраке, лишенных еды и воды, заставляя их бороться не только с голодом, но и с безумием, которое подкрадывалось из-за каждого угла, шепча обещания смерти, обещания конца, обещания освобождения.

Родион сгорал изнутри быстрее, чем Андрей, но его молодость давала ему иную, звериную силу. Способность к адаптации и выживанию, какой бы ценой она ни достигалась, какой бы ужасной, бесчеловечной она ни была, какой бы отвратительной она ни стала в глазах человечества, лишившись всякой морали и сострадания, всякой искры добра, всякой человечности. Он чувствовал, как его тело истончается, превращаясь в нервный комок мышц и костей, обтянутый пергаментной кожей, но при этом обострялись чувства: слух, обоняние, зрение, даже осязание. Он улавливал запах влажной земли, каждый шорох в полумраке, даже биение собственного сердца казалось оглушительным, набатным звоном, предвещающим что-то ужасное.

Андрей с более глубоким запасом прочности, но и с более тяжёлым грузом прошлого – ответственностью за семью, памятью о нормальной жизни, о своей жене и детях, о всех тех, кто ждал его, кто дарил ему смысл, кто был его якорем в этом мире, кто был его всем, его единственной целью – угасал медленнее, но его глаза, некогда умные и проницательные, стали тускнеть, отражая лишь пустоту и нарастающее безразличие, словно он уже отпустил всё, отказался от борьбы, принял свою судьбу, смирившись с неизбежностью, став игрушкой в руках судьбы, ожидающей своего конца, своей последней минуты, своего последнего вдоха, своего последнего удара сердца, своего последнего вздоха. Он меньше говорил, больше сидел, прижавшись к стене. Он словно пытался слиться с бетоном, стать его частью.

Родион видел, как Андрей превращается из человека в тень, в нечто, что вот-вот исчезнет, оставив после себя лишь отпечаток на стене, подобно тени, выжженной взрывом, символу исчезновения, предупреждению о том, что ждет их всех, о том, что они все лишь тени, обречённые на исчезновение.

Игра между ними, навязанная Серафимом, началась незаметно, с едва уловимых сигналов, посылаемых инстинктом выживания… Словно невидимый режиссер ставил спектакль о человеческом падении, а они были его марионетками, дергающимися на ниточках голода и жажды, ведущих их к неизбежному, к кульминации их трагедии, к кровавой развязке, к последнему акту человеческой драмы, к финалу, где не было победителей, лишь выжившие, несущие на себе клеймо чудовищности.

Сначала это было нежелание делиться скудными крошками надежды – Родион заметил, что Андрей прячет обломок штукатурки, который по ошибке принял за кусок сухого хлеба, и не предложил ему. Родион сам почувствовал укол зависти, а не осуждения. Его внутренний мир сжался до одной точки – эгоизма, до желания выжить любой ценой, неважно, какой. Даже если она стоила ему души, его самого.

Потом – оброненный взгляд, когда Родион споткнулся от головокружения. В глазах Андрея мелькнула не жалость, а что-то другое, хищное, что-то, что оценивало его шансы на дальнейшее существование. На победу в этой жуткой лотерее, в которой приз – жизнь, а ставка – смерть другого.

Имена стали пустыми звуками, ненужными обрывками из прошлой жизни, подобно опавшим листьям, которые ветер гонит по земле, не оставляя следа, исчезая навсегда, превращаясь в пустоту. Они превращались в оболочки, существующие здесь и сейчас, вовлеченные в первобытную дуэль за право дышать, за каждую крупицу жизни, за каждый уходящий миг, за каждый вздох, за каждый удар сердца, за каждый миг существования, за каждую секунду, за каждый атом существования. Их образы в мутных, голодных глазах друг друга изменились.

Андрей видел в Родионе неукротимый, опасный огонь, способный вспыхнуть в любой момент и поглотить его, превратить в пепел, стереть его с лица этой земли, как будто его и не было. Родион видел в Андрее медленно угасающую свечу, которая рано или поздно погаснет, оставив его одного. А значит, даровав ему шанс – не спастись, но существовать ещё немного. Ещё один день. Ещё один час, в этом адском заточении, продлевая собственную агонию, свою нечеловеческую, беспощадную борьбу, свою мучительную жизнь, своё бессмысленное существование.

Несколько раз Родион пытался заговорить о спасении, о том, что их ищут, что кто-то обязательно придет, как герой из старых романов, который всегда появляется в последний момент, чтобы спасти несчастных, обречённых, но его слова казались ему всё более фальшивыми, пустыми, лишёнными всякого смысла, всякой надежды, всякой искренности.

Он цеплялся за эти слова, как утопающий за соломинку. Родион знал, что это бесполезно, что эти слова – лишь пустые звуки, обман, самообман. Он рисовал в воздухе картины: яркое солнце, вкусная еда, объятия близких, шум города, любимая музыка, запах дождя, улыбка матери, ощущение тепла, смех друзей, вкус свободы, безграничные просторы, зелёные поля, синее небо, пение птиц, шелест листвы. Эти образы были нереальными, как сны, которые забываются при пробуждении, и он уже почти не помнил их чётких очертаний, они растворялись, как дым, уносимый ветром забвения, исчезая безвозвратно, оставляя лишь пустоту, лишь холод, лишь серость, лишь ничто, лишь предсмертную тоску, от которой не было спасения, лишь отчаяние, лишь безнадежность.

Андрей лишь молчаливо качал головой, в его глазах читалось нечто вроде мрачного знания, древнего и безнадежного, словно он уже давно принял свою судьбу, смирился с неизбежностью, стал безмолвным узником. «Никто не придет», – его хриплый шепот был словно пророчеством. И в этой фразе была заключена вся бесчеловечность их положения. Эта мысль, как ядовитый плющ, оплетала их разум, задушив последние ростки надежды, оставив лишь горькое чувство обреченности, которое разъедало изнутри.

Дни перетекли в недели, потеряв всякий счет, растворившись в бесконечной, мучительной агонии. Каждый день, сопровождаемый визитом Серафима, становился новым кругом ада, углубляя их падение, усугубляя их страдания, доводя их до нечеловеческих пределов. Их тела были иссушены, силы почти покинули их, превратившись в ходячие скелеты, обтянутые пергаментной кожей, через которую проступали острые, ломаные кости, как ветки засохшего дерева в зимнем лесу, покрытые инеем смерти, предвещающим скорый конец, окончательное забвение, полное исчезновение из мира живых. Кожа Родиона натянулась на острых костях. Его рыжие волосы свисали безжизненными прядями, тусклыми и ломкими.

Андрей стал похож на мумию, его некогда черные волосы теперь казались тусклым, выцветшим пухом, припорошенным пылью забвения, словно он уже был частью земли, ждущей своего окончательного упокоения, своего возвращения в небытие, в пустоту, откуда нет возврата, нет даже памяти, нет даже следа, нет даже эха, ни единого воспоминания. Голод и жажда стали единственной реальностью, заглушив все мысли, кроме одной – выжить. Андрей уже не мог вставать. Он лежал, свернувшись клубком.

Родион наблюдал за ним. Его взгляд был острым, хищным, лишённым всякого сочувствия, какой-либо эмоции, кроме примитивного желания – желания жить. Он чувствовал, как его собственное сознание сужается до единственной, острой точки: выживание.

Он видел в Андрее не человека, не собрата по несчастью, а преграду, ресурс. Это было страшно, но еще страшнее было осознать, что он уже не мог испытывать ни жалости, ни отвращения, ни даже отголосков вины. Эти чувства были давно выжжены голодом, как выжжена пустыня солнцем, превратившись в пепел.

Внутренний зверь, который дремал где-то глубоко, проснулся и начал диктовать свои условия, шептать древние, тёмные истины, древние законы джунглей, законы выживания, законы крови, законы тьмы, законы бесчеловечности, законы полного одиночества. Он шептал Родиону слова, которые не имели отношения к человеческой морали, только к жизни и смерти, к выбору между своим существованием и чужим.

Настал миг, когда тишина подвала наполнилась невыносимым, почти осязаемым напряжением, густым и липким, словно кровь, текущая по венам. Оно висело в воздухе, густое, как кровь, неразрешимое, предвещающее неизбежное, финальное, последнюю черту, после которой уже не будет возврата, уже ничего не будет прежним, уже не будет человека, лишь его тень, его призрак, его пустая оболочка. Не было ни слов, ни мольбы, ни последнего взгляда, ни прощания, ни сожаления, ни даже тени сомнения, ни одного колебания, ни единого порыва, лишь холодная, расчетливая решимость, подобная стали, выкованной в горниле ада. Был лишь голод, шепчущий древние, забытые истины, разрывающий изнутри, и жажда, сжигающая всё живое, превращающая внутренности в пыль.

Был инстинкт, холодный и безжалостный, поднимающийся из самых глубоких нор существа, срывающий все покровы цивилизации, все тонкие нити морали… Что связывали его с миром людей, обнажая его первобытную, животную сущность, его звериное нутро, которое оказалось чудовищным, неумолимым, бесчеловечным, безжалостным, бездушным, безразличным к боли, к страданиям, к смерти, к чужой жизни. Руки Родиона, некогда ловкие для клавиатуры, стали чужими, жёсткими, сильными, как у хищника, напрягшегося перед броском, готового к решающему удару.

Он смотрел на Андрея, чье лицо, некогда выражавшее усталость, теперь стало маской безжизненности. Глаза были пустыми, смотрящими в никуда, как глаза мертвеца, уже перешедшего черту, и эта пустота была заразительна, она звала к себе, манила в бездну, обещавшую покой, обещавшую конец страданиям, обещавшую забвение.

Родион чувствовал, как что-то внутри него ломается, трещит по швам, уступая место чему-то первобытному, что давно ждало своего часа, чтобы вырваться наружу и овладеть им полностью. Человеческое лицо, которое он видел в отражении своих глаз, рассыпалось на части, обнажая нечто иное. Голодные глаза волка. В воздухе витал запах страха и земли, смешиваясь с запахом умирающей надежды и неизбежности.

Мерцающая лампочка казалась единственным свидетелем. Её тусклый свет не мог скрыть надвигающейся тени. Родион уже не видел ничего. Кроме инстинкта. Этот инстинкт подчинил себе каждую его мысль. Каждое движение. Каждый удар сердца. Каждый вздох. Каждую каплю крови. Каждый нерв. Каждую жилку. Каждый импульс.

Это было быстро, резко, без лишнего звука. Лишь шорох и глухой удар, едва слышный в этом безмолвном склепе. Словно камень упал на влажную землю, или дверь в человечность захлопнулась навсегда, безвозвратно, с грохотом, который не могли заглушить стены, отдаваясь эхом в опустевшей душе Родиона, в пустом сосуде, который когда-то был человеком, а теперь был лишь вместилищем для зверя, для тьмы, для ужаса, для первобытной жестокости.

Не было борьбы, лишь мгновенное замешательство, короткий, последний вздох, словно нить оборвалась, словно искра жизни погасла, словно солнце закатилось навсегда, оставив после себя лишь холод.

Андрей был слишком слаб, его глаза лишь на мгновение расширились, удивленные, почти вопрошающие, но без страха, ибо страх уже оставил его, уступив место полному безразличию, прежде чем их поглотила темнота, как бездонный колодец, не оставляя и следа света.

Символ хрупкости, символ падения, символ конца всего живого, что было в этом месте, символ окончательной, абсолютной победы тьмы, победы небытия, победы смерти, победы жестокости. Серафим, стоявший неподвижно в проеме двери, словно древний страж, кивнул, его безмолвная, безжалостная оценка была куда страшнее любых слов, любого крика, любого проклятия, любого стона.

Родион отшатнулся. Его тело дрожало от истощения и потрясения, но не от раскаяния. Раскаяние было роскошью, которую он больше не мог себе позволить. Оно было смыто голодом и жаждой, как дождь смывает рисунок на песке. Не оставил ни малейшей бороздки, ни единого воспоминания о том, что было, ни единого упрека, ни единой мысли о том, что он сделал, ибо он был уже не тот, кто когда-то был, он был другим, совершенно иным существом, чуждым себе самому, чуждым человечеству, чуждым свету, чуждым жизни, чуждым всему доброму. В подвале воцарилась абсолютная, звенящая тишина. Лишь его прерывистое, надрывное дыхание резало воздух, наполненное хрипами, словно он сам умирал.

Он опустился на колени рядом с неподвижным телом Андрея. Рыжие кудри, теперь тусклые и спутанные, упали на глаза, закрывая обзор, но не закрывая зрелище, которое запечатлелось в его сознании навсегда. И тогда из его груди вырвался звук. Сначала это был хриплый, надрывный смех, дикий, безумный.

Этот смех был похож на хруст ветки под ногами заблудившегося в лесу путника… Который наконец-то дошел до края, за которым ничего нет. Ничего, кроме бездонной пропасти, в которую он с радостью, с болью, с ужасом шагнул, осознавая, что обратного пути нет. Что мосты сожжены, что пути отрезаны навсегда, без надежды на возвращение, на искупление, на прощение, на спасение души, на милость, на свет, на покой.

Смех переходил в вой, в рыдания, рвущие его нутро, раздирающие его на части, выворачивающие наружу всё. Всё, что ещё оставалось от его души, от его прошлого, от памяти о том, кем он был, от всего человеческого, что когда-либо существовало в нём, теперь безвозвратно утерянного, растворившегося во тьме, как сахар в воде, бесследно, навсегда, без остатка, без тени. Смех сквозь слёзы.

Слёзы, омывающие не только содеянное, но и то, что было потеряно – человек растворился в этой тьме, став одним из множества бесчеловечных теней, жертвой бесчеловечного мира, созданного его собственным выживанием и доведённого до крайности маньяком Серафимом.

Подвал, казалось, впитал в себя последний отблеск человечности, последний вздох морали. Оставил лишь холодный камень и беспросветную пустоту, в которой теперь Родион остался один.

Его рыжие волосы казались потухшим костром, из которого больше не вырывалось тепла, лишь поднимался едкий дым, унося с собой последние крупицы его души, а в глазах читалась бездна, в которую он упал, став жертвой своей собственной борьбы за выживание, жертвой жестокого эксперимента Серафима. Он выжил. Но что осталось от того Родиона, что проснулся здесь несколько недель назад? Ничего.

Ничего. Осталась лишь бесконечная, гнетущая пустота, в которой он был обречен существовать, вечно оплакивая себя прежнего. Серафим, удовлетворенный результатами своего эксперимента, наконец-то бесшумно закрыл за собой железную дверь. Он оставил Родиона наедине с его новой, чудовищной реальностью и с последним, страшным вопросом: кто теперь был большей игрушкой – тот, кто умер, или тот, кто выжил ценой своей души, став вечным заложником собственного безумия?

ЛитСовет

Только что

ЛитСовет

Только что