Читать онлайн "Бычий Рост"

Глава: "Untitled"

Дунаев Виктор

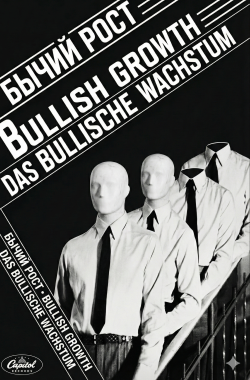

Бычий рост

ГЛАВА 1. РОБИН

Я заглянул именно в этот бар. После прибытия в Новый-Амстердам лучшее, что стоит сделать, — отыскать и зайти в первый попавшийся бар или кафе. Размять ноги и оклематься после долгой поездки в душном автобусе.

На этот раз я приобрел автобусный билет из Филадельфии, который всего за час (без остановок) доставил меня в город, где я вырос и который мне знаком как ни один другой. Хотя даже в названии города Новый-Амстердам есть слово «Новый», мне этот город видится старейшим и быстро стареющим городом Северной Америки. И сколько же аргументов против этого я выслушал, но никто не мог доказать мне обратное. Если Бруклин — это и впрямь живущий за счет своего большого брата город-спутник, то Бруклин вобрал в себя все самое лучшее и приумножил; Бруклин — вот кто по-настоящему достоин именоваться Новый-Бруклин.

Стоило только автобусу подъехать к Новому-Амстердаму поближе, как всполохи рекламной пиротехники и желтые лампы на фонарях подарили тот желтоватый светлячковый свет, от которого я за время поездок по бездорожью начал отвыкать. Даже утреннее солнце не светит в мои зрачки так, как светит и поблескивает реклама, что расставлена как под линейку на каждом хорошо просматриваемом углу. Подобное световое шоу почти не отбирает внимания у зевак и водителей, ждущих зеленого света на светофоре.

Каждые пару минут в бар входили новые люди, поодиночке или парами, столь же молчаливые. Пожалуй, бармены сбились со счета, сколько уже клиентов видели сегодня. Время тянулось. Новые посетители продолжали стекаться — явно лишь из любопытства или в поисках теплого места у стойки, где «старым приятелям» наливают за счет заведения. В обычных барах такой номер бы не прошел: бармены знают проблемных клиентов в лицо и не наполнят рюмку, пока не погасишь долги.

К счастью, в городе каждый день открываются и закрываются новые бары, а персонал там меняется чаще, чем вывески. Обнулить счета и раствориться в толпе не составляет труда — целая наука, которой многие мои знакомые давно овладели. Они приняли роль вечных неплательщиков и на этом, по сути, выживают: бармены, отпускающие спиртное «до получки», — одновременно банкиры и коллекторы в одной персоне.

Послышался звук, похожий на отдающий эхом собачий вой. По правую сторону от меня в полудреме лежал мужчина в вязаной шапке, хотя я был абсолютно уверен, что на улице зной и шапок уже как месяц никто не носил. Всхлипывает и бормочет что-то нечленораздельное, облокотившись на стол так, что лица не видно; похоже, он спит или пытается заснуть. Мне не следует его будить. Прочие люди, сидящие за барной стойкой, не сильно отличаются от спящего за столом мужчины в шапке: пьют модные коктейли, и только я ничего не выпиваю, кроме сока. Благо свободных мест за баром предостаточно. По удивленным бровям бармена ясно, насколько нечасто он ставит перед непьющими бутылку вишневого сока, но не прогоняет. Я присосался к горлышку бутылки, пока в ней ни капли не осталось.

Вид у людей за барной стойкой скользкий и, быть может, противный, но молчаливые выпивохи — люди вполне безобидные, по крайней мере пока их тела не переварят весь залитый в них, расслабляющий мышцы спирт. На меня замахивались люди куда страшнее пьяниц — те, кто крепко сжимали в руке перочинный нож, — и все равно не могли даже царапнуть меня, не то что полоснуть. Пускай я слабее привычных посетителей пивных, но бегаю куда быстрее, да и что стоит сбежать от пьяницы?

Мои путешествия по континенту не ограничивались побегами от любителей баров; скорее, шевелить ногами — то, с чем приходится порой столкнуться. Мастера боевых искусств не привыкли убегать от опасностей. Вместо трусливого бега они оттачивают защитные приемы на обидчиках, боксируют, но, как по мне, их приемы подходят только для самозащиты, но никак не для нападения, а ведь только упреждающий удар и может защитить. Все единоборства, что не созданы ради развлечения, как, скажем, сумо, — просто глупости. Мне привычно так считать, хотя сам я никогда не начинаю драку первым, но как начнется битва, тут же мои руки становятся развязными: я уже не смогу себя сдержать и имею право защищаться по своему усмотрению.

Мысли о самообороне часто навещают меня именно в дрянных барах и забегаловках — не потому, что эти места опасны, но сам воздух, звук и контингент подобных заведений так и подталкивает к пустому насилию. Играешь себе с компанией друзей в бильярд, как вдруг спустя час игроки уже колошматят киями других любителей игры в сквош. В таких потасовках мне также не приходится принимать участия, только в скуке начинаю про себя болеть за тех или иных, словно я вблизи смотрю бои без правил и рефери.

Рукой я ощупываю карман: по-прежнему в нем лежит полусмятое приглашение на льняной бумаге, где в нескольких местах остались следы клякс от перьевой ручки. Впрочем, на приглашениях, что зовут посетить похороны, чернильные кляксы вполне уместны, словно их специально оставили для красоты. Содержание конверта не обязывало к чему-либо, кроме как быть вовремя в назначенном месте и в назначенное время. Мне, как и многим получателям этих приглашений, вовсе не было нужды посылать их, ведь охрана так и так пустила бы “родственников” внутрь.

Как гостю мне следует привести себя в порядок перед появлением на свет, но, похоже, наведение марафета именно сейчас — это меньшее из того, что я собирался сделать в этот день. На похороны принято приходить во всем черном, а я и не против такого дня: следует надеть одежду поприличнее да почернее. Похороны — это тоже немалый повод надеть лучшее, но я уже предвижу, как каждый, кто приехал проститься с Брюсом, будет одет в мой будничный гардероб. Впрочем, сколько похорон мне ни доводилось посещать, всегда найдутся припудренные старушки, что не боятся прийти во всех цветах радуги.

В семейной династии Грантов, к которой принадлежу и я, все повально желтоглазые; эта отличительная мелочь помогает легко определить, сколько же на самом деле настоящих Грантов и прочих родственников Брюса сегодня собралось. Я присматриваюсь повнимательнее к глазам и цвету радужки приглашенных… и, как следовало ожидать, я оказался в числе единиц приглашенных с желтыми глазами, что не могло меня не радовать. Я не наблюдаю никого из приемных детей Брюса или, как мне стоит их называть, «сводной родни». Пожалуй, Феликс и Даяна прибудут с минуты на минуту… если вообще собирались сюда наведаться.

По всей видимости, я должен чувствовать себя тем приемным сыном, что лишился опекуна, и должен горевать, но я (как и Феликс с Даяной) уже преждевременно простился со стариком Брюсом еще в тот день, когда его поместили в лечебницу… За сотни миль от лечебницы Брюса у меня не было никакой возможности прийти и его проведать. Все, кто имел к Брюсу родство, стали регулярно навещать и, несмотря на спутанные слова Брюса, понимали большую часть того, что он бормотал. Тот Брюс, что лежал на последнем издыхании, уже был не в силах проводить время на ногах и встречал гостей только лежа в больничной кровати, лишь иногда садясь во время обеда. В конечном счете большую часть времени Брюс спал и просыпался в момент прихода медперсонала или знакомых лиц. Лекарства слабо действовали, и в последние недели жизни врачи стали давать все больше болеутоляющих, понимая, что привычное лечение уже не имеет эффекта.

Общение Брюса с медбратьями сводилось к отдельным фразам и повторению вслух своих симптомов, которые не менялись. Не мучая себя надеждами, он всё понимал, и его кончина оставалась всего лишь вопросом пары лет. О выздоровлении не было и речи. Возраст Брюса — восемьдесят шесть лет — не помогал выздоровлению. Этот апрель стал для Брюса последним. Медицина сделала все что могла, хотя были опробованы не все возможные методы лечения. Брюс умер достаточно быстро и, как заверял медперсонал, безболезненно. Конечно, прогресс принес немало средств, как и чем сгладить боль страждущим или помочь вовсе неизлечимым людям. По крайней мере, своевременная медицина не навредит, от самой заботы больным уже становится чуть лучше.

Мне неизвестно, да и неинтересно было знать, какими именно методами лечили Брюса. Насколько медперсонал помог отойти из жизни самым безболезненным образом — тем образом, которого желает каждый из умирающих. Просто наступает тот день, когда пациент съедает сытный ужин, не отходя от кровати, весь день проводит в радостях, а вся боль исчезла, как и не было. Ложится спать и больше не просыпается — такого итога я пожелал бы всем, и себе в том числе. Правдоподобная картина событий, и хотя я совсем не верю врачам и их заверениям, безболезненная смерть Брюса звучит весьма правдоподобно. Я в это с трудом, но верю: Брюс уже далеко не мальчик, да и медицина еще не научилась творить чудеса даже за любые деньги мира. Как ни цинично это признавать, время Брюса на Земле истекло.

Я не оплакивал его смерть, когда только узнал о ней, и не плачу сейчас. На других приглашенных гостях я тоже не заметил слез… Для гостей было расставлено предостаточно столов с угощениями; за каждым столиком сидят женщины — женщины, которые выглядят как чьи-то матери, им уже хорошо за сорок. Только их детишек нигде не видно: похоже, за детьми присматривают отцы, пока жены здесь веселятся. Многих гостей я знаю как друзей семьи. Другие мне знакомы еще со времен, когда я был карапузом в детской коляске.

Многие из еле запомнившихся людей хорошо состарились, их вид практически не изменился. Даже неразбавленная выпивка, сомнительный темп жизни и жирнейшая еда никак не сказались на их красоте, напротив, часть из них стала только краше. Похоже, телесный кровоток по-прежнему протекает по их уже не юным телам, а старческая немощь обступает этих людей стороной, как волчицы обходят огонь костра. Большинству приглашенных из тех, кого я вижу, перевалило за сорок, но выглядят они никак не старше тридцати.

Низкородный тяжкий физический труд изнашивает каждый мускул, каждый микрон тела. Уже к тридцати годам планомерного надрыва спины легко выглядеть на десяток лет старше. Современники сэра Фрэнсиса Дрейка не могли улизнуть от пахарьского мирского удела: растить репу и овес на скудной английской земле. Мотыга вместо тракторных плугов да коровий навоз и клеверный севооборот вместо аммиачных удобрений. На деле я не за работящий труд и не хочу быть с ним знаком. Знаю, каково это: изматывать мозг до состояния, когда даже свое имя вспоминается с трудом, а размышления посложнее кажутся невыполнимыми. Но при всех мозговых выжимательных процессах внешний вид не страдает и остается прежним. Все так же излучает лучи жизни во все стороны.

Похороны нужны, но не мертвым, а живым, чтобы они могли попрощаться, пусть даже многие обряды давно забыты или упрощены до неузнаваемости. За телом теперь уже не надругаются, не потревожат его покой. Его прах отдали океану. В конце концов, это лучше, чем урна в мраморной ячейке колумбария. Океан, живой и вечный, был единственным, кто мог унести с собой следы кремированного праха. Незачем замуровывать прах, оставлять прах в урне — словно слиток золота в банковской ячейке.

К сожалению, я не успел прибыть заранее и повстречать всех приглашенных проститься с Брюсом. Сперва я подумал, что они попросту не пришли. Позже я подслушал разговор старушек: они щебечали, что кое-какие гости приехали заранее, до назначенного в приглашениях времени. Уже успели уехать по делам еще до начала прощальной церемонии. Это многое проясняет, оттого я и вижу так мало желтоглазых Грантов. Рад слышать, что родня хоть и ненадолго, но нашла время присутствовать.

Многие из гостей выглядят зажато и наготове взгрустить, но совсем не в трауре. По углам каждый сидит будто сам по себе, но сидят довольно громко. Со всех сторон я ушами улавливал расспросы, ответы и обсуждения (в основном либо делового характера, либо о семье, погоде и будничных делах); мало кто из говорящих в действительности может сказать что-то интересное. Только и говорили, «что нового произошло в их жизни» или «какими делами были заняты». Никто не спорил и не перечил другому; конечно, я догадывался, что причина того кроется в поминках.

От такого повода собраться все гости вдруг в один момент стали такими неконфликтными. Так бывает, когда сотни людей, которые при обычной ситуации даже стоять рядом не стали бы, вынуждены уживаться на одном мероприятии. Никак нельзя превращать похоронные речи в выяснение отношений. Тех гостей, кто вкрай не был заинтересован в этом мероприятии (впрочем, это применимо и ко мне), спровадили еще до начала процессии. Видимо, посчитали, что эти не заинтересованные, зря приглашенные люди нарушают драгоценную тишину.

Мне не было весело, не было и плохо. Нравилось сидеть за одним из пустых столиков, где ни с кем не нужно заговаривать… просто беззвучно сидеть и изображать интерес. Я делал это как только мог, кроме дыхания и неслышимых другим звуков моих внутренностей. Никаких значащих слов я за весь процесс так и не произнес. Только здоровался и говорил общие фразы. Я было начал скучать, уже наскучило смотреть на обувь и щелкать пальцами.

Вдруг из-за спины подул сильный ветер; воздушный поток сбил с голов пару шляпок и кепок, а парочка встревоженных дам замахала руками. Дамы пытались ухватиться за свои парики, не потерять свои купленные волосы, и им это удалось. Эти парики помогают женщинам меньше показывать лысину у всех на виду. Но после такого ветра уже ни у кого не осталось сомнений, что такая пышная копна ржаво-коричневых волос может быть только накладной. На секунды их лысый затылок стал виден всем гостям; все сделали вид, что ничего не видели. Да и сейчас ценится естественный вид, каким бы он ни был.

Отрезвляющий ветер поутих и уже не доставлял хлопот собравшимся, все по-прежнему настроили внимание на мудрые, но унылые слова. Люди, которые хотели сказать что-либо о Брюсе, поднимались с места, подходили к его портрету в деревянной рамке и говорили, насколько «они его никогда не забудут» и что теперь Брюс наконец-то «может отдохнуть от обязанностей мэра Нового Амстердама». Конечно, они сказали это другими словами, но смысл был именно таковым. Все, кто только имел язык во рту, произносят речи о том, что потеря Брюса не беда, а только трамплин к лучшему. Почти никто в точности не знал, чего ожидать… кто придет на замену? Но надеяться на худшее (особенно во время поминок) у гостей не было нужды.

Меня как пасынка Брюса никто не требовал произнести речь. Чем дольше я сижу, тем яснее мне приходит мысль о ненужности сего мероприятия, меня в нем — похоже, меня пригласили на поминки и посадили за стол только ради приличия или шутки ради. Кому как не приглашающим знать, что я в долгом отъезде, занимаюсь важными делами и вовсе не фанат поминок. Поминки — слишком чудесный повод вернуться в Новый-Амстердам, посему я не отказал. Я вовсе не против разрядить обстановку своей персоной, вовсе нет. Но и сам прекрасно понимаю, что поминальная служба — не лучший повод для шуток и хихиканья.

Конечно, если это не поощряется. Вся церемония проходила на жизнеописаниях и пересказе ситуаций из жизни. Но это даже лучше. Если члены семьи упиваются горем, это еще не значит, что для всех людей мир вдруг окрашивается в черные тона… к тому же никто из приглашенных особо не горевал. Все произошло слишком плавно, и ничего, что можно было назвать «внезапной трагедией», не было. Смерть в лучшей клинике и компании врачей, которым можно доверить пациента, как Брюс. Безнадежно больному, которому непозволительно отказать в любых медицинских услугах всех уровней сложности. В безвыходном положении Брюса это могло если не исцелить, то сделать отход из жизни проще.

Умер он, можно сказать, от «старости». Врачей глупо винить в бездействии; без врачей прах Брюса развеяли бы над океаном гораздо раньше. Никто и посчитать не мог, сколько раз до преклонного возраста он обращался за помощью. По мнению вдовы, «Брюс умер слишком рано», но прожившая больше века может сказать это о ком угодно. Гигантская разница в возрасте лучше не делает.

Джун, как жена, а теперь уже вдова Брюса, так и не явилась на похороны. Зато подружек Джун (что были с ней еще со времен танцевальной молодости) хоть отбавляй. Бывшие танцовщицы и на пенсии выглядят именно как танцовщицы. Теперь, когда похороны принимают более веселую форму, они могут показать, как следует двигать костями под музыку (не зря же они всю жизнь зарабатывали на умелых танцах). Лучшие танцовщицы, по моему опыту, оказались из тех молодых дам, кого ни один мужчина не решился пригласить на танец. Этим поминальным вечером только дамы приглашают робких кавалеров, но никак не наоборот.

Несмотря на старческий вид, она с кошачьей грацией начинает резво двигать телом в танце и почти что подпрыгивать до потолка, за счет чего стала самой заметной танцовщицей. Эти старые кошелки еще не позабыли, как следует привлекать к себе внимание окружающих. По-видимому, все еще хотят, чтобы к ним ложились в постель, и, скорее всего, получат желаемое. Всем этим молодым людям, что пришли после процессии отплясывать на танцполе, не играет роли, с кем продолжать веселье на квартире. Для парней, что одеты в клетчатые рубашки и танцуют с пожилыми дамами медленный танец, этот день и впрямь покажется веселым.

Настоящий же праздник памяти по Брюсу начался с того, что все закончилось. Вся церемония продлилась от силы час; бьюсь об заклад, многие гости доезжали до поминок дольше, чем они длились. Но поминальный ужин уже подан в «Сильвании»; я и глазом не моргнул, как очутился внутри этого чудесного кафе. До этого на столах был лишь «легкий перекус», теперь же пришло время переходить на торжественные блюда, и так по кольцевой. Сейчас «праздник» по нарастающей переходит в свою вторую фазу — в едальню. Крытый фуршет — последнее, ради чего я прибыл на это заупокойство.

После проводов пришло время посиделок и разговоров по делам. Хотя я не чревовещатель, но, смотря на шевеление ртов говорящих, я прекрасно понимаю, что они вовсе не обсуждают смерть Брюса, да и говорят с улыбочками про милые вещи или про еду… оно и к лучшему. Именно в этом заведении «Сильвания», что не слишком-то презентабельно выглядит, наткнуться на местную знаменитость было в порядке вещей; чтобы обеспечить их безопасность, владельцу «Сильвании» приходится подкармливать целые ватаги белых воротничков и охранников. Было немерено опасного вида личностей: эти пустые рыбьи глаза и урчащие пустые желудки, оттого у охранников этот (фирменный для любого охранника) вечный вид некормленой злой собаки.

Но для таких желанных гостей охрана — настоящие милые зверушки. Ведут себя как придворные слуги, даже помогают снять пальто и вежливо отвечают на вопросы. Для кафе «Сильвания» безопасность в порядке вещей, как и огромные порции еды на столе, что еле помещаются на тарелке, и подливать в кружки кофе можно сколько угодно… Мне вход был бесплатный, а доброта владельцев позволяла многим клиентам (и в непраздничный день) есть в долг или расплачиваться талонами на еду.

Сколько раз я видел, как посетители под конец трапезы просили официанта записать, сколько они должны на долговой счет. Затем просто шли домой и испарялись, никогда не приходили обратно в «Сильванию» и не платили по счетам. Я же выписывал чеки под расчет и долгов не брал, хотя порой жутко хотелось провернуть тот же фокус с исчезновением должника.

По выслуге лет кафе и хорошей репутации горстка меценатов сочла кафе «Сильвания» отличным местом, где белые воротнички могли кормиться за меценатский счет. «Сильвания» стала праздным местом для бухгалтеров в День бухгалтера и еще более праздным и громким в День секретаря. Конечно, у меня нет профессиональных дней, но кто откажет мне в праве пропускаться? Я бывал почти на всех профессиональных праздниках, хотя никакой профессии не имел, но не был лишним, никто меня не прогонял; я просто затесался не в свою компанию, только и всего.

Час спустя людей разослали по домам. Только пара человек оставалась за барной стойкой, дожидалась за столом гостей иного толка. Кафе на сегодня уже не закроется, а прочим посетителям позволят остаться. Дело хотя и важное, но много времени не займет. Меня тоже отвезут в мои гостевые апартаменты; через письма, телефонные разговоры и приятелей я выбил себе еще лучшие условия на проживание, чем во время предыдущих приездов в город.

Мои периодические приезды и недолгое проживание в Новом Амстердаме всегда оплачивали. Семейного счета с лихвой хватает скупить всю еду во всех кафе и ресторанах города. Но негоже брать денег с Грантов, а с меня, как пасынка самого мэра и его жены-заместительницы, тем более денег не берут. Все, в чем я нуждался, чтобы прожить деньки до отъезда, мне выдадут и доложат.

Даже не нужно просить и слезно упрашивать денег, как говорится, все за счет заведения. Стоило выйти надолго из моей комнаты, как все наполнение обновлялось; даже сигары, на которые я внимания не обращал, пополнялись. Тогда я стал их складировать и раздавать даром взамен денег, которых у меня и не было. К счастью, вещами можно откупиться не хуже денег. Конфеты и дорогой алкоголь и правда легко принять за некий подарок, но в моих руках это был суррогат денег. Впрочем, нельзя попусту протягивать деньги в знак вежливости, а разменивать их на вещи — одни проблемы.

Никаких проблем заиметь денег у меня не было. Они всегда были у меня под рукой, стоит только протянуть руку. В моем случае это чековая книжка, поручители и любое средство связи. Но мне не было нужды ими пользоваться: навалившееся изобилие за счет компании делает это возможным. Сейчас, когда город переполнен подобными временными жильцами, затрат на меня никто не заметит. В общем котле затрат на содержание я не наберу и доли процента. Пропитание, все, что мне только угодно, — лишь бы я приехал. И что тут сказать… я приехал, и они добились своего… я слышу гудок клаксона и свет автомобильных фар за спиной; похоже, за мной приехали.

ГЛАВА 2. ФЕЛИКС

Еще в подростковые годы я всхлипывал по уходящему детству. Частные школы предоставляют весь спектр услуг: вычитать целые библиотечные стеллажи и постареть раньше срока. Штудирующим учебники ученикам не приходилось думать о многих бытовых вещах, как и о будничном веселье.

Учителей (по совместительству надсмотрщиков за порядком) было не видно и не дозваться долгое время, за исключением редких моментов. Как правило, пару недель во время сдачи экзаменов. Все остальные несчетные учебные дни были похожи на досуг в доме престарелых, где нет обязанностей, кормят, развлекают, но не дают разъехаться по домам.

У Брюса были ответы, которые утоляли мое детское любопытство, но, в сущности, ничего не объясняли, а только подначивали искать вечные истины жизни по мере собственных сил. С взрослением планетарные истины от меня ускользали; я стал слишком труслив, слишком знающим, чтобы задаваться теми же грудничковыми, наивными вопросами. Навесил на себя во многом придуманную систему убеждений.

Выстроил ее, дабы подменять прорехи понимания универсальными и удобными ответами. Но получилось скверно, и его образа жизни я вовсе не принимаю. Сам Брюс стал мертвее некуда в достаточно почтенном возрасте; все его живущие старцы-приятели заплетают седые бороды, но как дети рады тому, что за последние полвека экономика не пошатнулась, а надежды не исчезли.

Какого столетнего ни спроси, все припоминают кризисное время с дрожащим голосом и неохотой. Мне не удалось отыскать на одном из книжных стеллажей библиотеки книгу «История города Новый-Амстердам»: она осталась от меня скрытой. Казалось, память о старом городе еще теплится в умах стариков; под старую музыку они припоминают, как звучали их голоса тех времен, а помпезные звуки кабаре разносятся по всему городу.

Книги, предназначенные для сохранности памяти, в самый раз подходят для открытия прошлого: смотреть на черно-белые маленькие портреты и радоваться, что ни ты, ни твое поколение не догадываетесь, каково было жить при них и чем уже умершие, забытые деятели заслужили такое забвение. Хотя попавшаяся мне книга была насухо выжата от жизненных соков, лишена эмоционального окраса и личных суждений автора, я зачитывал ее про себя со смехом.

И кто прожил в Новом-Амстердаме хотя бы пару лет, уже не сможет даже из вежливости сдержать смех от написанного. Я так и не вернул ту книгу, она вдруг пропала. Найти пропавшую книгу мне так и не удалось. Потом семья в очередной раз отправилась в путь, и больше книги «История города Новый-Амстердам» я не видел. Тогда я начал зачитываться книгами иного рода; помню каждую прочитанную строчку, но даже проговаривать названия книг людям вслух не решался.

За прошедшие долгие сливочные годы их старческий страх не иссяк, а в их домах чувствовался дух джазовой старины полувековой давности. Грустно сознавать, что вечно боящегося человека только могила исправит. Прошел слишком ничтожный отрезок времени, но эти годы уже нарекли особыми, о них отзываются со всей теплотой в голосе, когда приходят воспоминания.

Крохотный Столичный остров, на котором стоит Новый-Амстердам, — едва ли не маятник между ужасами прошлого и захватившей все пространство современной сытой обыденностью. Не мне отрицать, что я и рожденные со мной в один день проживаем жизни так же, как все поколения до нас. Болезни, стихийные бедствия остались непобежденными — скорее как неотделимая часть природы.

Дважды удавалось выпросить прибавку к оплате, взамен требования к работе все росли. Казалось, настало время, когда я без оговорок мог считать себя если не богатым, то преуспевающим. Хватало не смотреть на ценники в магазинах и закрывать бытовые потребности. Многое из задумок я не мог себе позволить, не прибегая к трастовому фонду. На восемнадцатилетие Дядя подарил роскошную квартиру в кооперативной собственности, и, хотя по документам я был полноправным владельцем квартиры, все равно каждый месяц требовалось вносить деньги за проживание. Это съедало почти половину заработка.

Недвижимость была тем самым «худшим подарком», который мне могли подарить на совершеннолетие. Когда я уже был готов от всего и вся избавиться, стоило мне получить дарственную, как тут же объявились далекие родственники. Те, что всю жизнь мечтали жить именно в моей квартире, любезно предложили в ней жить и оплачивать поборы. Я же мог жить у них, в двухэтажном доме в районе куда хуже и куда непрестижнее. Недолго думая, я счел это предложение достаточно выгодным, и вот теперь я живу в чужом доме, но уже без бремени платить ренту и прочие поборы.

Но еще до заселения я отдал немалую площадь жилья под хранилище всевозможных вещей — нечто наподобие винного погреба на вилле, только вместо бутылок вина вязаные свитера и фланелевые рубашки. Моя квартира, в которой теперь живут чужие мне люди, просто переполнена подержанной одеждой. Перед переездом я все сгреб ее в каморку и запер дверь в нее на ключ. Если новые жильцы увидели такую гору припрятанной одежды, они и не подумают, что тряпки мне ничего не стоили…

Раньше я был одним из единиц, кому не терпелось надеть затертые, закашлаченные свитера или рубашки с проеденными молью воротничками. Сегодня вторичная носка одежды — новое модное веяние. Меняться поношенной одеждой, донашивать вещи за старшими братьями теперь стало поощряемым. Несмотря на весь семейный достаток, комиссионные магазины меня завлекали. Сданная на перепродажу вещь вовсе не так плоха, как о ней говорят. Новая одежда носится на мне словно пустая, в ней нет истории. Пусть сохранность вторичной одежды бывает не в лучшем виде, моему телу милее носить именно обноски.

С десяти лет я уже понял это и просил Робина отдавать мне свою поношенную одежду; тот звал меня спятившим. На такие слова у меня чуть не проступали слезы, но после частых отказов Робина я принял его нежелание делиться одеждой как данность, хотя не понимаю, почему мой сводный брат не хочет расставаться с уже неналезающими, ненужными вещами.

Задал этот вопрос Брюсу; тот только растерялся от такого неожиданного вопроса, но ответил, чтобы я не дурил и носил купленную в бутиках и подаренную одежду, которой у меня полно, а не донашивал рубашки брата. Пришлось поступиться… Могу поверить, что простые люди терпеть не могут носить одежду старших братьев или сестер. Мне, как ребенку, которому только и покупали все новое, было в радость носить растянутые свитера и уже выцветшие от стирок штаны. Даже получив диплом, я вспоминаю это в одежде, которую купил за копейки с рук, и почти до слез счастлив этому.

Мне даже сложно представить, сколько людей могло носить мои куртки, штаны и рубашки. Только носки и нижнее белье мне не доводилось покупать с рук, белья у меня тоже достаточно… Возвращаясь к мыслям о работе, во мне невольно растет благодарность к умершему Брюсу за ту возможность избежать «работы на дядю» и шанс выбиться в люди по праву рождения, хотя именно на Дядю я и работал (только не на чужого, а на родного, и не совсем родного, а опекуна), однако легче от Брюсовых подарков судьбы мне не становится…

Подобная удача в жизни силой берется, иначе никак. Удачливость легко может пройти мимо; преуменьшением будет думать, что только некоторым повезло обзавестись летающим защитным куполом удачи, что способен уберечь своего носителя от всех бед.

Но глаза у меня по-настоящему неподходящие… из-за подобных малостей мне никогда не быть Грантом, настоящим Грантом, как остальные члены династии. У подлинных Грантов глаза медовые, как золотистый песок пляжа, на котором неохота оставлять свежие следы ног. Тетушки и дядюшки столько раз говорили и столько раз подшучивали над собой, что у всех глаза как глаза, а у Грантов зрачки как яичный желток, словно у них желтуха или гепатит C.

Может, им и правда осточертели свои же глаза, а мне так и хотелось обрести их огоньки в глазах, которые я так много видел, но добиться этого я мог, только смотря, как искрятся бенгальские огни. Глядя в мои глаза, люди только и делали, что подмечали мою особенность (мой дефект): как это необычно, когда один глаз зеленый, а второй синеватый…

По всей видимости, с наследственностью мой купол из цельной удачи подкачал, но я и не самый удачливый человек на всем белом свете; удача может порой сбоить, подводить и выдавать массу осечек. Я не собирался требовать от жизни и высших сил большей удачи и даже не рассчитывал получить то, что уже имею сейчас.

Моя жизнь — ничто иное, как практически невозможная череда совпадений, да и к самому рождению и зачатию я не прилагал никаких усилий. У меня не получается быть благодарным, а поэтому и не стану даже пытаться изображать благодарность за уже полученное. Но если припомнить, как со мной и моей компанией действительно не происходило ничего вредящего телу, может показаться, что легко прыгнуть в яму со змеями, где каждая из змей продолжит заниматься своими делами, не обращая внимания на упавшего к ним человека.

Страх перед замещением труда рабочих — простая глупость. Сколько бы тысяч рук рабочих механизация ни заменила, на деле тружеников требуется все больше, а уволенных просто разбрасывают по другим должностям. У технофобов подступает колотун к сердцу, как только те слышат о самой возможности быть замененными роботами.

С моей стороны будет хорошим жестом заранее вздохнуть и пойти навстречу нашим потенциальным новым хозяевам, роботизированным антропоморфным людским… творениям, что унаследуют Землю по человеческой доброй воле и благоволению. Наступит день, когда ученые смогут вдохнуть в самодельные механизмы сверхсознание, что будет превосходить сотни человеческих умов. Сейчас же остается только обходиться перфокартами и слушать радиопередачи из радиол о том, как на человечество в один день свалится все то добро прогресса, которое обещают не один десяток лет.

Похоже, что вселенная благосклонна к людям, и исчезновение им не грозит. Людской род, род моих сородичей, просто не потухнет, люди неистребимы. Посему несовершенные во всех отношениях люди не заменяются роботами. Компании обмениваются и переправляют сотрудников по всем достойным упоминания городам мира; бруклинцы могут тянуть лямку, как никто еще не тянул. Трудятся в Андах, на Сулавеси или в Кейптауне, но по-прежнему продолжают получать бруклинскую зарплату, словно и не покидали родной город.

Океания готова предоставить желанным гостям развлечения и удобства на любой вкус. Солидная часть зарплат оседает в бюджетах местных городов, а моряки и простые подвижники всех профессий поддерживают бытность в таких отдаленных и богатых на ископаемые краях. Равноценный обмен во всей красе, и никто не остается обделенным, по крайней мере на бумаге. Тех, кто не вписывается в торговые отношения, даже не считают.

Излишняя предусмотрительность настораживает, но никогда не бывает лишней. Раньше я всамделишно верил в долгожительство Брюса. В шутку говорил: «Когда все уйдут, только Брюс останется в живых, потому что помнит все свои причитания, как сохранить себя в целости до смерти или того дальше». За годы знакомства мне не припомнить его болезней или серьезных проблем.

Если кто и смог уберечь себя от любого вида бацилл, Брюс смог справиться с этим как никто другой. Одним днем свалилось несчетное количество поручений и задач; такой полуграмотный веснушчатый добряк не мог остаться без своей заслуженной доли внимания и одним видом вызывал у вышестоящих по статусу желание привлечь его к вещам, к которым он не питал никакого интереса.

Выдержка и терпение позволяют стерпеть любые мимолетные трудности; если мозг окутывает пелена здравомыслия, никакой жар не в силах вывести из себя. К тому же переменчивый по воле желания темперамент мог отпугнуть любую опасность. Будучи мальцом за школьной партой, в нем уже видели потенциал, а также опаску к словам и скрытное, но ощутимое самолюбие.

Ровесники могли быть опасны как для себя, так и для окружающих. Подобные выходки забавляли, но давали понять, в какой компании предстоит уживаться, когда юношеские годы подойдут к концу и наступит на порядок большее. Детские годы воображают как ту самую пору, когда открыты двери знаниям.

Становится смешным думать, с какими красочными отметками удастся закончить очередной школьный год. Части одноклассников приходилось убиваться над заданиями, подлизываться к учителям и ломать голову: как справиться с потоком сменяющихся учителей, если каждый из них считает свой предмет важнейшим? Приходилось подлизываться по новой. Легче всего учиться, если вовсе не показывать никаких отличительных умений; никакая репутация и чужие мысли не стоят распыленных усилий, которые можно было уделить на что-то одно. Перегонки за статус любимчика учителей и сидение совестливым отличником на первой парте были бестолковой затеей; я понимал это как никто другой.

Прикладные науки призваны по мере возможностей отгадать все загадки мироздания, нарушить прежние застоявшиеся устои, какими были гуморальная теория или зловонные миазмы, на которые возлагалась вся вина за эпидемии и болезни людей. Светлейшие люди еще двести лет назад подозревали, что человек способен быть сосудом смертельных болезней и, мало того, заражать ими ближайших родственников без всякой на то цели.

Только добротный дом вдали от простолюдинов становится убежищем от вида переплетенных улиц, где разгуливают вышедшие на свободу арестанты, а высокая ограда дома укроет от света в окнах переполненных централов, когда в комнатенках малых размеров порой жили несколько семей. Квартироваться без городских прелестей: канализации и водопровода. Одно спасение — быть среди своих и быть званым гостем в бомонде. В таких условиях и вправду верится, что «каждый, кто не аристократ, тот безденежный оборванец или того хуже».

Если довериться и без ухмылки рассмотреть приближенную к трезвой правде, но все еще лживую статистику, выкладки показывают, что куда больше людей доживали до преклонных лет, которых не видели и даже забывали об их существовании. Закрытая на засов парадная дверь давала знать белой смерти, что она нежеланный гость в их дворце удовольствий. И все же домашняя прислуга, без которой мало кто обходился, предательски заносила болячки — не со зла, но по незнанию. Разглядывая родовое древо Грантов (праотцов Брюса), я то и дело удивлялся, как вышло, что все эти прекрасные люди были рождены тогда, в то ужасное время, когда каждый порез мог стать роковым. Светлейшие умы эпохи умирали от пустяков, и никто не в силах был их вылечить?

Видимо, предки и вправду были нечто большим, чем люди сейчас: обходиться скудной пищей, когда мясо казалось непозволительной роскошью, производить на свет детей под настойкой лауданума в антисанитарных условиях, к тому же без уверенности, что новорожденный, как и его мать, не скончаются (а происходило это с завидной регулярностью). Никому и в голову не приходила мысль, что грязные руки могут стать смертельными, операционные инструменты следует заблаговременно менять и использовать по одному разу на пациента.

По отцовской линии, указанной на страницах семейной книги, в которой перечислены многие из предков Брюса, люди доживали даже по сегодняшним меркам неприлично долгую жизнь. Но также на страницах были перечислены везунчики, не дожившие и до тридцати; их имена напротив содержали не больше пары строчек текста биографии или ничего, кроме имени и даты рождения, словно ранняя смерть стала для них главным событием жизни. Нетрудно определить, кто из рано умерших был книжным червем, кто постоянным посетителем пивных или просто не самым удачливым человеком.

Был в этой книге и человек, чьи инициалы такие же, как мои, и даже малого размера портрет, выведенный красным карандашом, напоминал меня самого. Такая похожесть в лицах не вызывала во мне никакого испуга: родственники имеют свойство повторять черты лица сквозь поколения, но отпечатки пальцев у всех разные.

Пролистывая то и дело страницы с давно покойными родственниками, я не имел никакой цели, принимал всех этих людей как выдумку и бутафорию, хотя не винил книгу в лживой информации. У большинства людей нет никаких воспоминаний о далеких предках, и тем более нет записей, где достижения праотцов никогда не забывались. Так я думал тогда и так же воспринимаю сейчас: все равно у меня нет никакой возможности встречаться с этими людьми лично и найти подтверждение, правда ли они жили, их же словами.

Порой мне приходила мысль предоставить на рассмотрение общественности архивные записи о родовом древе семейства Грант и доказать, что я благородных кровей, и все мои россказни о богатой родословной правдивы, когда учителя спрашивали детей, помнят ли они о своих предках дальше прадедов. На что я не мог не среагировать и получил незаслуженную похвалу от учителей и молчаливое недоверие прочих учеников. Мне доводилось не раз менять школы, и каждый раз, кроме частных школ, где и учились дети родителей с немалым состоянием, я говорил одно и то же. Я попал в обычную школу по чистой случайности и всего на пару месяцев.

Воспоминания проясняют, что мне довелось сменить порядка двадцати школ; часть из них была хуже или лучше остальных, а я оставался таким же, как был. Давно позабылись имена и разговоры детей в перерывах между уроками. И хотя меня все еще преследуют обрывочные воспоминания тех времен в ночных кошмарах и даже на работе — мои ошибки и словесные наказания за них, понарошку или же нет, — многие из тех, на кого я таил злобу, уже либо мертвы, либо не имеют никаких шансов навредить мне. Только я способен их словами гнобить сам себя без возможности отвлечься от воспоминаний. Принимать неспособность изменить прошлое, отчего малодушие только нарастает, пока в какой-то момент не спадает, словно ничего и не было. Наступает облегчение, и я возвращаюсь к привычным вещам до следующего раза.

Я никак не ожидал, каким целебным эффектом на меня подействует смерть Брюса — человека, по которому, как водится, льют слезы. Не было того сожаления, которое должно было наступить после вестей о смерти Брюса. Может казаться, что я с точностью знал, что это произойдет, и поначалу воспринял эту новость как неуместную шутку, которую рассказывают знакомым. Шутку, что кажется всем глупой, но именно на тебя она наводит смех и веселит. Я не боюсь, понимая, что Брюс умер для меня еще до попадания на больничную койку под присмотр врачей; и пока всем не верилось, как один из богатейших людей города может окочуриться так просто, мне было понятно, что ему не удастся покинуть больницу своим ходом.

Брюс прожил жизнь, достойную понимания. Само собой разумеется, многие из оставшихся хранителей традиционных ценностей ужаснутся его образу жизни: какими путями и действиями он взошел на Олимп и остался на нем дольше тридцати лет. Да, его жизнь могла быть легче, лучше или прожита зазря. Но нет ничего того, за что его можно было бы жалеть. Его женушка все еще с нами, дышит, живет. Несмотря на глубокую старость, мыслит и чувствует себя вполне неплохо.

Удалось бы ей стать самым старым человеком, живущим на планете, и все равно найдутся люди, которые скажут: «Она прожила всего сто четыре года, а ведь могла прожить куда больше». Для таких людей величайшая ценность — жить на земле, и ничто не способно скрасить уход в Никуда. Вот уж кто поистине желает обрести долгие годы жизни, желательно до скончания времен. Им я могу только позавидовать и пожелать исполнения заветного желания в жизнь…

В Бруклине есть мусороприемник, настоящий кратер, что поглощает все выброшенные отходы, та выгребная яма, что настолько огромная, насколько и переполненная. Если мне не изменяет память, именно бруклинскую свалку официально считают самой глубокой и самой широкой на всем земном шаре. От Бруклина никаких других рекордов можно было и не ожидать; даже не сомневаюсь, что эта информация правдива, остается только обходить эту трясину стороной.

Этот запомоенный вид стал достоянием; некоторые местные жители шуткуют и говорят о своей свалке рекордных размеров как о месте притяжения туристов. Они не ошибаются, что подобные мне люди не против взглянуть на отстойник для использованных химикатов. Впрочем, я не слышал, чтобы на местную “достопримечательность” жаловались, когда был тут однажды четыре года назад. Тогда они также не имели ничего против такого соседства. Парочка стариков утверждала, что раньше сюда водили детские экскурсии: посмотреть в бинокли издалека, с каких технологий начинали люди осваивать эти территории и насколько сильно сейчас компании продвинулись по очистке химикатов.

Уже давно не то время, когда рыть котлованы для сброса всего шлака кажется забавной идеей. Мне бы было нечего сказать этим детишкам, но я малость рад, что подобные школьные экскурсии прекратились. Сейчас же я еду от него достаточно далеко, без особых впечатлений от увиденного. О подобном мне доводилось знать информацию разве что понаслышке, от, как водится, людей, говорящих правду и ничего, кроме правды. Но им не знать таких вещей, они и не пытались дойти до состояния жития, когда мир станет отсортирован в алфавитном порядке.

Порой люди, которых я встречаю раз в жизни, спрашивают, кем мне приходится Даяна. По ситуации мой ответ отличается, но чаще всего я говорю: «моя кузина», что недалеко от правды.

ГЛАВА 3. РОБИН

Для временных гостей мне выдали лучшее, что можно было выбить из удобств, не прибегая к слезным уговорам. Жилье уже ждет меня, стоит только решить некоторые дела и разобраться с багажом. Мне вполне подходили предложенные условия жилья (которые я обговорил еще до приезда в город). Вместо невнимательного телефонного разговора, когда легко забыть любую мелочь, вместо звонка я послал письмо, где говорилось: «Собираюсь пробыть в Новом-Амстердаме не дольше месяца, но не откажусь поселиться в жилом комплексе получше».

Я не стал возникать и отказываться от предложения быть званым гостем Нового-Амстердама и Компании: могучей Компании, которая потенциально может стать моей собственностью; шансы этого мизерные, но они есть. Компании, что регулирует и согласует всё: тендеры, госзаказы, торги и прочую неотъемлемость городских властей… После поминок самое время отправиться на поклон к Герману прямо в офис. Пока Брюсу не найдут должную замену, его племянник Герман будет властезаменителем…

Курсирующий автобус прибудет с минуты на минуту. Многие, кто дожидается прибытия автобуса, выглядят подвешено и нервно. Ходят кругами и в стороны; так ходят и выглядят как щепки только карьеристы либо те, кто сознательно морит себя голодом, пока мозги не заржавеют от нехватки пищи. Недолгое время голодность и недоедание было моей нормой, но никогда не доходило до полного отказа от еды. Как только чудаки приходят к этой затее и как с этим справляются — уже другой вопрос. Мало кого волнует сытое брюхо, когда на кону стоит слишком многое и слишком ответственное; тут уже не до еды. Другие, напротив, только и делают, что наедаются, готовы расстаться с любой суммой на еду… но перспектива быть самым толстым среди компании заглушает любые позывы наедаться.

Новый-Амстердам — самый разнообразный в плане еды город на планете, при этом миллионы его жителей обходятся порциями, которые для бостонца сойдут разве что за перекус. Впрочем, ни у кого недомогания не наступает, кроме особо отличившихся. Ночами, не переставая, проходят мили за милей, чтобы забыться в танцах и прочих пылких развлечениях ночного города…

У автобусной остановки все вдруг засуетились в ожидании. Похоже, транспорт подъезжает. Прождав минуту, вдалеке показалось нечто похожее на вытянутый как дождевой червь автобус, который не так часто встретишь. Колеса автобуса больше не крутились, дверцы распахнулись, и все пассажиры стали заходить внутрь, битком набили собой все свободные места. Никто не остался стоять, места хватило для всех, хватило и на меня. Водитель повернулся, осмотрел салон и молча закрыл раздвижные двери автобуса. Так водитель и провел в тишине всю поездку, как и его молчаливые пассажиры, больше часа.

Казалось, что мы едем часами и уже давно выехали за тысячи миль, в неправильном направлении, но нет: автобус ехал по гравию, грунтовке и залатанным дорогам. Такой порядок качества дорог правильный, значит, автобус колесит куда следует. Я прищуриваюсь и смотрю не моргая на водительские окна, затем на зеркала заднего вида. Уже кое-как могу заметить резиденцию, верхушки крыш у комплекса зданий, где и затаился Герман.

Водитель заворачивал автобус к пропускному пункту. Никакой сверх предохранительности: обычные и даже типичные меры перед входом в комплекс. Из разговоров с задних сидений я расслышал, что этих пунктов тут довольно много и мер безопасности хватает для всех случаев, даже для неосуществимых. Но сейчас они не работают в полную силу за ненадобностью: стоят без охраны и даже с отключенной сиреной.

Охранник, чья обязанность проверять у пассажиров пропуска и поднимать заградительный шлагбаум, просто увидел знакомое лицо водителя. Когда автобус только подъезжал, заграждения распахнулись, и уже ничто не преграждало путь внутрь офисного комплекса зданий. Многие пассажиры уже начали вставать с мест, занимая места поближе к выходу; я же сидел на сиденье возле окна, не стал торопиться, просто подождал, пока все выйдут, и вышел наружу едва ли не последним.

Признаю, места здесь довольно красивые, но мне некогда любоваться местными видами. Когда мне достанется больше свободного времени, я смогу лучше рассмотреть закоулки этого места. Сейчас я стою в окружении незнакомых людей, вслушиваясь в то, что говорит женщина со связкой бланков. По ее словам, она занимает не последнюю роль в работе и следит, чтобы на территории был мир и порядок, проработав больше четырех лет в качестве завхоза. Я не устаю слушать ее речь, но не извлек из нее чего-то полезного; все, что она сказала, я узнал заранее и уже ко всему готов. Похоже, вся ее речь была адресована мне и нескольким парням, которые назвали себя практикантами. Закончив невнятный разговор, она повернулась и свободной рукой показала направление, куда податься.

С внутренним убранством территории повсюду был порядок и много пространства. Габариты комплекса были немаленькие. Весь Огненный остров по своей сути находился в распоряжении мэрии как личная собственность. Ничего, кроме этого комплекса, на острове не было, а значит, и нежелательных местных жителей по соседству тоже не было. Когда все вышли, главные ворота внутрь открылись, и из них вышла дама с охапкой документов в руках (на вид моложе меня) в красноватом пиджаке, больше похожем на униформу… Я успел рассмотреть униформы местных сотрудников, и ее одежда имела совершенно другой вид. Она, по-видимому, стала исключением из правила, что каждому сотруднику надобно носить одежду по регламенту. Подойдя ближе к приехавшим, провела взглядом по всем, кто вышел из автобуса, не упустив вниманием и меня.

Ее не смущало мое присутствие, и ее вид был мне знаком. Мои воспоминания разожглись и стали подсказывать, что когда-то раньше я видел эту женщину, и по ее взгляду она давала понять, что также обо мне не забыла. Быть может, я путаю, но эта женщина в пиджаке точно была из помощниц на побегушках у Джун; помню, она была именно в офисе Джун. По-видимому, теперь ее положение повысилось: перебралась сюда и уже не работает на мою старушку Джун.

Как и ожидалось, дама с документами позвала нас всех войти, пройти за ней. Вот так и бывает: я только что был пассажиром, и вот я уже гуськом хожу следом за незнакомой женщиной, которая подскажет, куда идти. Оказалось, несмотря на внушительный вид, ворота, из которых выходила дама в пиджаке, не главный вход (как я сперва подумал), а лишь запасной. Проведя нас к боковой части здания, она ключом открыла серую дверь, в которую при желании могут пройти десяток человек одновременно в обе стороны.

Пока что ничто не выглядит необычно; быть может, поднимаясь выше, к кабинету Германа, это изменится. Но, пройдя дальше по коридору, ничего впечатляющего я так и не увидел. Вдруг все разбрелись по своим делам в разные кабинеты, и никто мне не указал, куда идти дальше, но, как я заметил, женщина в красноватом костюме не собирается никуда уходить и зачем-то пристроилась близко ко мне.

Она смотрела на меня… пока в моей голове проносились крики Джун… Джун любит называть своих прислужников по имени, и зуб даю, что эту даму зовут Мария… К (как выяснилось) Марии по бокам стали подходить поджарого вида мужчины; все они натянули подобие черных банковских костюмов, больше смахивающих на балахоны. Такого вида, что уважающий себя банкир такой костюм в жизнь не наденет. По виду одежды Марии и толпящихся за ее спиной парней очевидно, что она далеко не стажер, значит, деваха уже совершеннолетняя. Шея, загривок, руки и почти что вся кожа в родинках. Я и прежде видел ее, но так и не знаю ее имени; бейджика на ней не надето, и сама она не называлась по имени, и ее никто по имени не называл. Значит, знать ее имя и вправду не столь важно или еще рановато.

Были также бруклинские подонки, которые даже не были коллегами друг другу. Они присоединились уже по дороге и имели с собой плохо скрываемое оружие самообороны; понятия не имею, зачем оно им, разве что охота беречь себя. Я был выше других, хотя знал, что выходцы из этих мест поголовно голландцы или приписывают себе голландское происхождение. На самом деле бруклинцы являются кем угодно, но только не долговязыми любителями тюльпанов, сыра и морских приключений. У одного парня, что за нами увязался, даже была повязана лента с имперским голландским триколором на куртке, да еще на самом видном месте. Пожалуй, мне не следует обращать на это внимание, мне не хотелось показать неуважение к их славным традициям одеваться и много еще чему. Пока они ко мне относятся с добротой, я все принимаю и уважаю, пускай занимаются своими делами без моего осуждения.

Обернувшись к ней, я объясняю мою цель визита и прошу сказать, как мне найти моего кузена Германа, который у них теперь за главного. И это была чистая правда… Герман теперь рулевой и кормчий этой чиновничьей братии… По моему скромному мнению, Брюс откланялся и передал бразды правления Герману не по доброте душевной. Быть может, в этом не скрыто ничего, кроме трезвого расчета, но Герман с его природным математизмом и холодностью, похоже, именно то, что ведет его по жизни к безвременному успеху. Весьма примечательно, что Герман не самая достойная замена, слишком Герман холоден головой, но каким еще стоит быть на должности, которая не терпит горячей головы?

Дама в костюме заверила меня, что не знает, где сейчас мистер Герман, а более точный ответ мне скажут за стойкой регистрации. В ее компании я дошел до нужного места и разъяснил им, зачем и почему нахожусь здесь. Впрочем, о моем приходе им сообщили заранее. По их словам, мне следует на лифте подняться на самый верхний этаж здания, чему я был рад. Никогда я еще не преминул возможности проехать лифтом как альтернативы шарканью по лестнице.

Я уже было направлялся к лифту… но эта пятнистая девка стала у меня на пути и начала меня ненавязчиво расспрашивать. Эти вопросы были неуместными, начиная от всей моей биографии до всех моих родственников. Ни на один ее вопрос я не дал внятного ответа, уклончиво отвечая, но она не показалась расстроенной. Все же не каждый решится вот так выложить все карты на стол… Вместо того чтобы искать лифт, мне бы сперва найти Манчини… Я с ним договаривался о встрече в резиденции Германа… Придется его обождать, пока Манчини не явится, и я буду ждать столько, сколько потребуется…

ГЛАВА 4. ФЕЛИКС

С Манчини у меня выдался короткий разговор: все, что было важно обсудить, уже было обсуждено по телефону. Мой багаж и место, куда его можно сбагрить, волновали меня куда больше, нежели разговоры. Благо в резиденции, неподалеку от меня, есть хранилище багажа. Манчини я сказал, что сейчас полно дел: разберусь с мелочами, и было бы недурно проехаться с ним. Всего-то сдать кладь да встретиться с Германом. Сущий пустяк… Манчини прохаживается со мной по коридору до хранилища, даже любезно взял часть моего багажа… в руках полегчало… все вдруг стало таким легким…

В Манчини было живо умение сохранять обостренное чувство такта при любых обстоятельствах, но оставаться всегда непринужденным. Благодаря харизме вокруг Манчини сам собой образовался негласный круг поклонников: бывших коллег, что считали его своего рода авторитетом, и красоток, что если и не хотели пойти с Манчини под венец, то просто болтаться где-то у него под ногами.

Всем внешним видом и повадками Манчини показывал, что «он себя не на помойке нашел и находить не собирается». Самолюбие Манчини умеренное, к тому же нерастормошенное, никакого показного тщеславия. В этом мы с ним похожи. Если верить его словам, в отличие от меня Манчини город не покидал, да и за последние пять лет за пределы городской агломерации не выбирался, и нет желания. Я не видел его больше двух лет, а его взгляды по вопросам поездок на длинные дистанции остались на том же месте. Мы не прекращали связь после моего отъезда и периодически слали письма и открытки друг другу.

В основном это я читал письма Манчини. Но и сам написывал Манчини, когда на то были причины; денег, чтобы нализывать марки на конверт, мне всегда было не жалко. Периодически созванивались, когда на эти звонки действительно была причина, посему звонков было немного, первым звонил я. По долгу работы я менял города, адреса и, как следствие, контактные данные. В отличие от Манчини, стационарного и всегда коммуникабельного.

Когда я должен был позвонить по неотложным делам, Манчини был незаменим. Благо я не пристрастился к телефонному трепу. Я звонил только по практичным вещам. По проводу невыносимо легко разузнать обстановку в городе даже за тысячу миль: оставаться в курсе событий городской жизни, новостей, секретов и сплетен; и по прибытии в город я знал его так, словно и никуда не уезжал…

Не помню, что и как я говорил охраннику хранилища, но мои пожитки приняли на хранение. Охранник хранилища окликнул меня, я растерянно заморгал… охранник все пытался дать мне ключ с номером. Я получил ключ с порядковым номером на брелоке. Манчини стоял сзади; завидев ключ, развернулся, разобравшись с вещами. Мне не оставалось других дел, как пойти (уже налегке) к лифту… Теперь уже никакой багаж не помеха встретиться наконец с Германом.

Поднимаюсь на лифте, который незаметно взлетел на сто двадцатый этаж меньше чем за минуту, — и вот я на месте. Пожалуй, это и есть отличие от Нового-Амстердама, где лифты в зданиях по старинке поднимаются медленно и неспешно. Кабинет Германа был на самом высоком этаже здания. Пусть я и направляюсь в, казалось бы, знакомый кабинет, в котором бывал уже десятки раз, все же раньше в кабинете мэра засиживался Брюс, а не Герман… Я шел куда следует, пока не услышал мужской высокий голос…

Оказалось, я прибыл на прием к господину Герману весьма не вовремя. Не успел я подойти к сидящему у дверей мужчине в круглых очках и попугайских тонов галстуке на белоснежной рубашке без единого пятнышка кофе… Он поприветствовал меня и по-секретарски спросил, чем может помочь. Прошло пару секунд молчания, прежде чем я сообразил, что стоит ответить, и почти на автоматизме сказал, что пришел увидеть мистера Германа, к которому я заранее не записывался на прием.

Я добавил, что Герман — мой родственник. Хотя это и была чистая правда, даже мне мой тон показался неубедительным, словно я на ходу назвал Германа сводным братом, лишь бы меня впустили к нему на аудиенцию по моей прихоти. Работник — видимо, новый секретарь Германа — не растерялся (видимо, предупрежден, что у Германа есть нерадивый скорбный братец, которого стоит любезно сопроводить к выходу), но никто меня выгонять не собирался, напротив. Секретарь стал обращаться ко мне на «сэр» и извиняться, что и рад меня впустить, только мистера Германа нет на рабочем месте.

Секретарю очень жаль, и лучше бы мне прийти через пару недель, согласовав встречу заранее. Такой исход событий меня даже радовал. И даже если он лжет, а Герман преспокойно сидит в своем кабинете и велел никого к себе не подпускать, это нисколько меня не оскорбляет. На худой конец, имеет ли человек право побыть в своих владениях в одиночестве? Думаю, что да.

Немного поразмыслив, я согласился с его словами, поблагодарил за совет прийти позже и неспешно направился к выходу: осталось пройти все эти извилистые коридоры по новой, но спускаться с холма всегда легче, чем взбираться на него. Сперва думал спуститься на лифте, но перед ним столпилась немалая очередь людей с бумагами в руках. Я завернул в боковую сторону, к лестнице. На полу возле нее зачем-то поставили табличку «Скользкий пол», и рядышком вторая — «Скользкая лестница».

Может, пол и скользкий, только это не играет роли: свежевымытые скользкие ступеньки не пугали меня раньше, не испугают и сейчас; следует всего лишь смотреть, куда идешь. Я схватываюсь одной рукой за перила и перешагиваю за раз по две-три ступени; козлиной вприпрыжкой я быстро спустился с этой мокрой лестницы. Спустившись, я был рад снова оказаться в фойе; взгляд приметил выход из здания. Манчини был около выхода, беспечно сидел с прикрытыми щенячьими глазами в кресле рядом. Видимо, все это время по своей воле выжидал, когда я спущусь.

Джун слишком важна для города, немолода и вряд ли уже станет моложе. Эта мысль была единогласно принята и никем не оспаривалась. Ко мне обратились, могу ли я предложить другую кандидатуру первой леди города, и мне не нашлось что ответить. Остальные также были в догадках, им тоже не нашлось что ответить. Все окончательно сменили тему на пустой треп. Общение исчерпало себя, и каждый спешил покинуть компанию, стараясь не показаться грубым. Вскоре все разошлись, кроме меня: еще оставались незаконченные дела, и вот-вот должны были показаться…

ГЛАВА 5. РОБИН

Выйдя через черный вход, мы оказались на стоянке, где и была припаркована одна из машин Манчини. Я понятия не имел о ее модели и цене, но допускаю, что она не из дешевых и выглядит (под стать владельцу) не потрепано. Когда я садился на переднее сиденье, руки так и потянулись застегнуть ремень безопасности. Только когда я пристегнулся, нос обдал моросящий запах. В машине был запашок сырости: пахло мокрой землей и утренней травой. Он заметил, как я принюхивался, и я свел все к сарказму, но меня не волновало, если машина и впрямь простояла в мокрой грязи, а мытье и чистка не смыли въевшийся запах.

На моей памяти каждый раз, как Манчини меня подвозит, любая из его машин всегда плохо заводится, словно ему и продают эти машины уже плохо заводящимися. Немудрено: Манчини любитель машин, что старше его самого и с высоким пробегом. Сколько ведро с болтами ни смазывай, но прогнившая машина лучше работать от этого не станет.

Манчини дергает запястьем, все проворачивает ключ зажигания, тараторит под нос, что автомобиль прекрасно работает, стоит только отдать на небольшой ремонт. Манчини проговорился, что мотор стал чутка барахлить.

Все же двигатель завелся, но с таким треском, словно эта поездка для двигателя будет последней. Даже удивительно, как такая новая с виду машина может быть в таком плачевном состоянии, да и сам Манчини хвастался, что купил ее четыре года назад — вот что значит покупать яванские автомобили. В такие редкостные моменты я особо рад, что у меня даже водительских прав нет, не то что машины.

Манчини подъезжает с открытым окном к пропускному пункту; со стороны охранника в будке меня трудно не заметить, и, конечно, мое лицо и лицо Манчини сочли весьма знакомыми, и шлагбаум подняли без лишних вопросов и досмотров. Смотря в зеркала заднего вида, я наблюдал, как чиновничьи здания все дальше отдаляются. Машина набирала скорость, салон ненадолго затрясся, и мы с Манчини уже почти мчались, словно от кого-то удирали…

Не спорю, Манчини — знатный лихач, и многие, кого он подвозил, видели в нем эдакого беспечного ездока. На удивление многих, за многолетний опыт вождения Манчини так и не попал ни в одну аварию: дальше нескольких штрафов дело не заходило. Мне довелось немало раз бывать пассажиром в его машине, сидя на переднем сиденье. На каждом повороте казалось, что уж в этот раз занос автомобиля в кювет неминуем. Впрочем, когда от езды Манчини зависела не только его жизнь, но и жизнь пассажира, он сбавлял скорость и выруливал более осторожно.

Из разговоров я знаю, что Манчини почти перестал крутить руль. Манчини обзавелся личным шофером, как и подобает. Статусность Манчини выросла, а раз так — полагается иметь личного водителя. Теперь даже не приходится самому притрагиваться к рулю. Личные водители — вещь удобная, но слишком необязательная. Вся любовь к скорости и просто вождению быстро сходит на нет.

Манчини разговорился о работе его отца, о том, насколько много инженеров и прочих людей с линейками и карандашами работают в отцовской конторе. Манчини, как и я, к счастью, не инженер. К счастью, мне не приходится доказывать начальству, что мои руки предпочитают работать только над моими собственными проектами, а не браться за поручения начальства.

Так ненароком можно сточить не один карандаш о бумагу, причем без толку. На такой разговор Манчини про тяжесть рабочих будней у цеховиков мне не пришло в голову ничего сказать, кроме как подметить, что при такой нагрузке недалеко доработаться до мозолей, на что Манчини только одобрительно кивнул.

Львиная доля предков Манчини обессмертила себя и прославилась строительством гигантских, еле выполнимых проектов, скупкой лицензий на концессии и перспективных патентов для лучшего освоения концессий. Мест освоения, где развернулись масштабы каучуковых плантаций, которых еще не видел мир. Хотя компания отца живет и здравствует по сей день, Манчини не приобщили к семейному бизнесу как законного первородного наследника, а отдали дело в безмозолистые руки эффективных директоров и их таких же эффективных, знающих свое дело управляющих.

Но и обделять Манчини не стали: он получает солидную сумму дивидендов как держатель крупного пакета акций. Только когда мы задели вопрос натирания мозолей, меня пробрал секундный интерес: есть ли у Манчини мозоли на руках? Но именно сегодня Манчини не побрезговал надеть водительские перчатки, и мне уже никак не разобрать, есть у него на пальцах мозоли или нет.

Проехав минут пять, Манчини так и не знал, куда меня отвезти; по существу, мы никуда не направлялись. Я помнил адрес предоставленного жилья и проговорил, что лучше всего высадить меня около городской мэрии. От мэрии до моего (временно данного) жилища рукой подать. Точного адреса я так и не сообщил…

Подъезжая все ближе к мэрии, я высматривал через полуоткрытое автомобильное окно знакомые лица среди идущих куда-то людей, но у мэрии были только мимо проходящие чиновники. Такое запустение, особенно в воскресный выходной день, настораживало, хотя в Новом-Амстердаме воскресный день существует только чтобы отлежаться и протрезветь от субботнего…

Когда Манчини появляется в поле зрения, тут же для заботливых родителей встает незаурядный вопрос: «Куда следует прятать дочерей?», но, похоже, те времена уже прошли. Ведь теперь Манчини ходит за руку со своей спутницей, и отцам можно спокойно выдохнуть. Хотя я продолжаю принимать его переход к моногамии как своего рода игру. Если человек с юных лет побывал в числе бывших парней у всех желанных женщин города, ограничивать себя только одной может быть поистине непосильным препятствием. Вид у Манчини привычный и отнюдь не страдальческий, тот же вид применим и ко мне.

Манчини пожимает руки своим многочисленным знакомым, болтает с ними и активно жестикулирует, словно способен донести свои мысли руками лучше, чем любым словом, — собеседники смотрят на его ладони, словно это действительно так. С лица Манчини не спадает улыбка, и он заражает ею всех, с кем заговаривает. Я не умею читать по губам, но что-то подсказывает мне, что они обсуждают по кругу одно и то же. Губы слишком одинаково движутся. Все, с кем Манчини говорит, годятся ему в отцы, но задает тон и больше всех жестикулирует именно Манчини.

Собравшаяся вокруг Манчини компания людей только кивает головами да задает все новые вопросы. Манчини явно приходится на них отвечать, оттого он отвечает на вопросы полушуточно и явно по существу. Такая себе словесная саркастическая кашица, но все довольны на вид (похоже, рады услышанному).

С помощью демагогии Манчини (как и мне) удалось избежать массы драк в жизни. Можно сколько угодно времени учиться давать отпор, выстраивать «свои границы», и только демагогам это не нужно. Демагоги — вот кому легко увертываться от ненужных драк. Осталось сделать выборку достойных кадров и создать лояльную во всем личную банду; тогда ему точно никто не станет помехой. С учетом прежних достижений он даже умудрится себя в этом деле превзойти.

Прошлые попытки создать нечто подобное закончились плачевно. Сколько же лет я не видел чернявые волосы Генри, что всегда намазаны кремом для волос и зачесаны назад. Надо же, как сильно его лицо покрылось морщинами! По сравнению с Манчини Генри выглядит как ветхий бессильный старик: вид болезненный, будто вот-вот свалится от хвори, разве что у Генри нет седины.

Напротив, волосы почти чернейшие, как деготь, чернее даже моих. Несмотря на средний возраст, Генри еще пять лет назад мог спокойно называть себя привлекательным. Глядя на эту пару со спины — Манчини и Генри, — можно вполне счесть, что они ровесники одного возраста и социального веса. Конечно, думать так было бы грубейшей ошибкой.

Когда-то давно, когда обо мне долго не было вестей, Мясной Король (младший братец Брюса и Дяди) все допрашивал звонками моих и своих знакомых: где я, как он может со мной связаться и когда я смогу с ним созвониться. Сейчас же Манчини и Генри почти в унисон напомнили мне о моем младшем дяде, или, как его еще называют по его кличке, «Мясном Короле».

Я готов встретиться только на своих условиях. Все же это Мясной Король дожидался моего прихода, а не я его. Из привычного набора знакомых мест приходится выбрать лучшее, и у меня уже есть достойные варианты.

Привычных глазу мест для встречи было предостаточно. Я бы хотел увидеть толстяка в его доме, так сказать, на его территории. Пускай младший дядюшка сам находит место и время, если желает меня увидеть вживую. Осталось только договориться, как и когда наведаться к «Мясозаводчику всея Новый-Амстердам».

В свою очередь, старший Дядя (который для меня просто Дядя) меня избегает, хотя еще год назад предлагал погостить в его имении, и удастся ли мне с ним встретиться до отъезда — тот еще вопрос. В отличие от Брюса и Мясного Короля, в Дяде не было ничего моногамного. Поразительно, как в глубоко женской семье средний сын, который и так был всегда окружен сестрами матери, вырос с четким убеждением, что женщин в его жизни недостаточно и должно стать еще больше, пока два остальных брата только и делали, что прятались от женского внимания.

Разводы были Дяде не чужды, и нескольких жен он-таки выставил из дома, хотя и не выкидывал на мороз. Так или иначе, зарекаться о совместной жизни до смерти во время свадьбы можно сколько угодно. Вот уже после первой брачной ночи все данные обеты как по волшебству пропадают и больше не дают о себе знать. Когда Дядя задевал тему свадьбы, ему все хотелось напутствовать меня, научать уму-разуму, чтобы я не сглупил. Чтобы предусмотрительно позаботился о брачном контракте и не вздумал играть свадьбу без него…

На глубинном уровне брачные контракты плашмя рушат всю корысть, а вместе с ней и смысл данной церемонии. Его женам словно нравится жить скопом под одной крышей, как медовые пчелы в улье. Ведь в мире не так чтобы много мужчин, сумевших преисполниться деньгами настолько, чтобы содержать и попечительствовать стольким женщинам, и по итогу не разориться. Место жен всегда было шатким; они отчего-то всегда тряслись и подавали вид, словно боятся чего-то, но брат был в этом ни при чем: просто изначально набирал робких и боязливых дам в свой гарем.

ГЛАВА 6. РОБИН

Егерь по-прежнему выглядит красавцем: тот же нервный румянец на щеках и белые, почти до седины, волосы. Все как во время нашей первой встречи. Егерь всем своим видом напоминал шведа — пожалуй, тот самый образ шведа, который представляется людям чаще всего: беловолосые, почти седые, с анемично бледным лицом, словно напудренным, и высокорослые (но на дюйм ниже меня). В Филадельфии похожих на него — добрая половина города. Но сам Егерь видит в себе чистокровного потомка пиктов и никак иначе.

Пускай Егерь и носит шотландскую фамилию, и сам был выходцем из Великих гор, где кое-где шотландская речь популярнее и предпочтительнее английского языка. Не раз ему указывали на малую схожесть с другими выходцами шотландского высокогорья, на что Егерь только отшучивался либо после пары кружек пива молча мотал головой.

Помню, я тоже один раз указал на такое внешнее несоответствие; он прочитал свою привычную тираду про неразрывное родство своей исторической шотландской родины со скандинавами, которые и подарили островным шотландцам такую отличительную внешность. До его вполне разумных доводов мне не было никакого дела. Сколько бы Егерь ни распинался с той же тирадой передо мной или другими, большим шотландцем в глазах окружающих ему не стать.

Незнамо который час Егерь выпивал с Генри, и, конечно, я не мог обделить Генри вниманием. Внутренняя старость Генри ему к лицу. После такой щедроты, как досрочное освобождение, он был вне себя от счастья, что еще не спадет долгое время.

Когда его имя стало весить больше всех имен далеких и близких родственников, развиваться не составляло труда. Неплохое предложение для восхода успешной карьеры, но не для него. В первые недели выслужиться было куда важнее. Он зарекомендовал себя как выгодное вложение средств в обучение, которое компания когда-то давно выделила. Работа продолжалась, начальству не к чему было придраться и отчитывать.

Впрочем, его заявление об увольнении стало неожиданностью для всех в компании. Кто-кто, а такого от любимца начальства не ожидали. Для руководства это сравнимо с унизительным подзатыльником. Выпрашивал, а получая желаемое, не стыдился просить еще; в итоге Генри отдали весь запас препаратов. Он стал гораздо спокойнее и смотрел то на пакет, полный лекарств, который только что приобрел, то куда-то по сторонам. Все же Генри решил не покидать так быстро нашу компанию и до конца бесед оставался с нами, хотя и не говорил. Делал вид, что внимательно слушает, когда это казалось уместным.

Ни один из врачей не давал заключительный диагноз пройдохе Генри. Сомневаюсь, что Генри пойдет к тому врачу, что компетентен определить его редкую болезнь; анализы ничего не выявили. Генри всего-навсего хочет получить точный ответ, чем именно болен. Врачи, что обследовали Генри, словно желают дать пациентам право самим определить свои симптомы и поставить свой заключительный диагноз; самообследование для Генри не представляло вовсе никакой проблемы.

Мало того, у Генри имеется его ушибленная нелюбовь к аптечным препаратам, которую скорее можно увидеть разве что у мракобесных людей с боязнью фармкомпаний. Передо мной мужчина средних лет, которому медицина, по его же словам, смогла принести больше вреда, чем пользы, а травяные растирки хотя и не помогают, но хотя бы не вредят.

Судя по нездоровому виду, Генри и вправду нездоров. На шее все больше появляется мелких красных пятен, но все врачи как один убеждают его, что Генри не заразен и это нечто вроде ветрянки, остается только стерпеть, пить обезболивающие и ждать выздоровления. Подобный акцент на заразности меня не отпугивает. Я не стану лишний раз касаться его сыпи даже не из-за боязни заразиться, но из-за ужасного внешнего вида. Похоже, если его госпитализируют, я не скоро увижу Генри. Возможно, только в госпитале Генри смогут помочь. Если Генри хоть что-то способно скрасить боль, кроме пилюль с непонятным составом.

Впрочем, нет по-настоящему вселечащих таблеток. В английских преданиях и хрониках говорилось, что слезы единорога способны исцелить любые раны, а сами единороги плачут только из сострадания к погибающим. Что-то мне подсказывает, что Генри не сможет получить у рогатого коня ни слезинки.

Что же до врачей, врачи — не всеисцеляющие существа. Каждый интерн желает знать подобную тайну: как стать таким и лечить, поправить здоровье каждого пациента простым касанием руки, или как в короткие сроки стать самым востребованным хирургом, зубным, остеопатом и прочим малоприятным спецом, к которому ни один настоящий бродяга не сунется.

Мне не далось понимание, как люди могут оставаться на побегушках у врачей дольше, чем пару месяцев. Подлечивать людей — не худшая занятость из всего, что может предложить Компания; с другой стороны, любому назойливому официанту платят не меньше, и никакой ответственности за жизни посетителей. Официантам платят чаевые и жалеют за нелегкую жизнь. Посетители ресторанов рассуждают, как те докатились до разноса заказов. Санитары и медсестры — совсем обратное.

Бродягам также никакие чаевые (увы) не достаются. Многоглазые бродяги просто продолжают искать себя на вольных хлебах, как будто каждый день последний; жизнь таких искателей день ото дня прогибается, как плакучая ива. Дела все паршивее, прямая линия кренится вкривь и вкось. Все идет к тому, что все одним моментом кончится, словно никогда не начиналось.

Своей отрадой я находил злорадные мысли: «Пускай и так, но многие не доживут и до этого», и в них казалось больше веса, чем в любых словах утешения, как бы приторно они ни звучали. Эта долгая поездка прямо-таки раскрывает мою врожденную склонность впадать в большое отчаяние. Грусть тех размеров, больших, чем простой человек может вынести. Такие приступы — редкость и чаще всего приходят по моему собственному желанию и моей воле.

Кроме больных, что пьют все, что им только ни пропишет врач, я знаю и здоровых людей, что принимают лекарства просто по привычке. Профилактические лекарства — одна из худших придумок городских жителей. В Амазонских джунглях, где и правда любое лечение на вес золота, а все живое — прямая угроза, ничего из лекарств нормально не получишь. Рабочие принимают хинин, и это их спасение от большинства болезней, но и жизненно важного хинина бывает недостаточно. Изобилия лекарств на деле никто не видит, а на всех в избытке хватает только касторового масла да хинина.

В землях к югу от Карибов все припасы подвозят по старинке в деревянных ящиках и бочках на повозках, запряженных мулами, или сами люди тащат на спине свой груз, сколько могут унести. В осваиваемых джунглях хининовые микстуры стали настоящим предметом поклонения тем, кому не помогли травы и растирки. Методы лечения сужаются до проверенных средств, когда малярийные комары и несвоевременные мысли не дают спать по ночам. Только и успеваешь обвешаться москитными сетками с ног до головы…

Несколько лет лгунишку Генри оберегало покровительство и длинный язык. Сделанного не поправить… теперь он, как перевоспитавшийся работник, вышел на прежнюю деятельность. Генри клялся, что те случаи были большой ошибкой: случайной ездой по встречной полосе.

Другим Генри говорил про «аферы» как о самой большой ошибке в жизни. Клялся, что больше никогда чужих денег в руки не возьмет. Генри вышел из-под ареста полтора года назад. Никто не спорил, что Генри получил диплом через усердие и совершенно заслуженно. Но сложно доверить нострификацию человеку, который рад взяться за любое дело и берет заказы от клиентов пачками.

Я, подобно Генри, всегда был готов вписать свое имя под авантюры любого рода, конечно, если авантюры не имели прямого отношения ко мне. Тем более если от их провала для меня не было последствий, а было это всегда. Ничего криминального, только убийство времени. Казалось, я пометил событие своим именем. Дальше, если проделка сохранится в памяти людей, они припомнят, что и я как-то был в это замешан.

Среди своих приятелей Генри стал практически наглядным примером несовершенства американских судов и судебной несправедливости в частности. С недавнего времени на каждого порядочного человека копают, чтобы зацепиться.

Все махинации, которые курировал Генри, — далеко не та причина, за которую можно лишать человека свободы. Прорехи в репутации, что остались после отсидки, не важны: Генри отбыл свое наказание. Разве что наказание Генри было в полной мере справедливо и максимально щадящим. Жилище Генри находится в такой глуши, что ему негласно (с барского плеча судьи) позволили свободу передвижения. Только в центр города Генри запретили соваться. Вот вам и «домашний арест».

Адвокаты упрямо шли на амбразуру, закидывали апелляциями и требованиями скосить срок заключения. Генри как их клиент заслуживал условный срок. Адвокат предлагал увеличить сумму взноса вдвое, и это возымело эффект. Крайне упертого старикана-судью еле уговорили назначить эквивалент условного наказания. Но формально оно было настоящим домашним арестом с правом выйти досрочно, что в итоге и произошло: Генри отбыл всего один год из трех положенных.

Джун, говоря о Генри, только то и делала, что фыркала в его сторону; была абсолютно уверена, что Генри будут до конца дней таскать по судам. В свою очередь, я знал о нелюбви Генри к тесным, закрытым, решетчатым пространствам. Я смеха ради убеждал Джун, что Генри не так плох, как кажется на первый взгляд. Генри — один из тех, кто до тридцати лет не попадал в поле зрения служб правопорядка, хотя имел все шансы попасть за решетку начиная с родильного дома. Предсказания Джун сбылись с завидным опозданием.